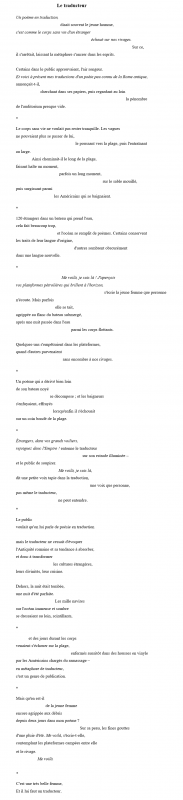

Traduction du poème « The Translator » de Kevin Prufer

(The Paris Review, Spring 2017, n° 220, p. 17-19)1

La traduction de la poésie : la mer à boire ?

L'allégorie déployée tout au long du poème « The Translator » par son auteur Kevin Prufer, universitaire américain et poète plusieurs fois distingué2, s'articule sur cette vision qui ne devrait surprendre aucun traducteur de poèmes.

Parcours en forme de va-et-vient inlassable semé d'embûches, d'embâcles, d'écueils et de récifs divers, voué aux surgissements de ce « reste » inéluctable qui lance des défis renouvelés à un traducteur dont la sensorialité se doit d'être aux aguets pour bannir toute forme d'arrêt et de certitude : telle est l'image de la traduction que semble esquisser ce poème à la silhouette mouvante et tiraillée, si évocatrice des inquiétudes et des errances d'un texte sans cesse ballotté d'un rivage à l'autre entre les gisements pétrolifères révélateurs de richesses insoupçonnées qui sont autant d'entraves à la navigation, à une circulation fluide.

Si le portrait du traducteur en « passeur », « navigateur », « marin », « voyageur » a définitivement acquis ses lettres de noblesse parmi les écrits qui lui sont dévolus comme en témoigne notamment le recensement effectué il y a une dizaine d'années par Jean Delisle (Delisle, 2007), celui du corps sensible du texte source en jeune femme naufragée à secourir et dont la voix s'obstine envers et contre tout relève bien davantage de la métaphore vive qui travaille de part en part le poème. Défi à la mort, à l'inertie, à l'ensevelissement hâtif de ce qui ne peut être que décombres du texte en l'absence d'une posture d' « écoute » adaptée (Darras, 2018), cette figure du lointain ouvre dans un même mouvement la perspective de cet « espace de la traduction » qu'est la retraduction (Berman, 1990, 1), célébration d'un « inachèvement » consubstantiel à l'écriture poétique et à cette écriture continuée qu'est la traduction.

Et le corps polysémique du poème continue son voyage.

Au terme de cette tentative de traversée non sans écueils ni encombres, c'est la mer, « la mer, toujours recommencée », qui aura le dernier mot, celui qui fait signe simultanément vers le passage et l'éternel retour – vers le vertige d'un traducteur à jamais entre deux eaux :

Poetry in translation: not quite plain sailing.