Introdução

Não é de hoje que vemos a aparição no discurso das construções, já cristalizadas no português brasileiro, “vai que” e “quem sabe”. Ao analisar vídeos do YouTube encontrados na plataforma Youglish, percebemos que, do ponto de vista sintático, essas construções encerram, respectivamente, funções semelhantes à de operadores argumentativos e à de modalizadores discursivos. Dessa forma, nosso objetivo é analisar quais são as motivações dessas construções; em quais contextos elas aparecem; se estão mais ligadas a campos da factualidade ou da confractualidade; e, como elas atuam argumentativamente. Nossa hipótese é que ambas acarretam sentido de possibilidade, e, dessa forma, colaboram para a apreensão da alternância de unidades construcionais na Gramática de Construções do Português.

A fundamentação teórica deste trabalho insere-se na Abordagem Centrada no Uso, a qual está apoiada no arcabouço teórico da Linguística Funcional e da Linguística Cognitiva. De acordo com a Linguística Funcional, “a experiência linguística molda e afeta continuamente a gramática internalizada” (PINHEIRO; FERRARI, 2020), isto é, a estrutura gramatical é capaz de ser manejável a depender do uso, e os fenômenos linguísticos são explicados, justamente, pelas pressões dadas pelo contexto.

Desse paradigma, destacamos a gramaticalização, em que há um processo de mudança linguística por meio do qual um item lexical passa a desempenhar funções gramaticais (MARTELOTTA, 2010). Cremos que é isso que acontece com as construções “vai que” e “quem sabe” em que, na primeira situação, o verbo “ir”, na terceira pessoa do presente do indicativo, perde suas funções como verbo pleno (seu significado de indicação de deslocamento espacial) (1), ou seja, perde traços lexicais e passa a assumir novas funções gramaticais, diferentemente de (2); caso semelhante acontece com o verbo “saber” junto ao pronome “quem” em (3) e (4).

1. Filho, vai que você é aprovado no concurso! Já pensou que carreira vai escolher?

2. Filho, vai que seu pai está à sua espera na próxima esquina.

3. Quem sabe vamos viajar para o exterior no próximo ano!

4. Quem sabe o que estou planejando são os meus pais.

Já como contribuição da Linguística Cognitiva, podemos perceber como a construção do significado se dá cognitivamente; isso quer dizer que ela “compreende a gramática como representação cognitiva das experiências humanas” (ANDRADE, 2009); e também se dá contextualmente, tendo em vista que o entorno textual e o entorno sócio-pragmático orientam a leitura/comunicação. Além disso, para essa vertente, não há separação dos níveis da língua, ou seja, existe um vínculo intrínseco entre aspectos semânticos, pragmáticos, sintáticos e morfológicos (GONÇALVES et al., 2009; GOLDBERG, 1995). Dessa maneira, destacamos a Gramática de Construções que prevê um pareamento entre forma-significado (GOLDBERG, 1995) e o princípio da composicionalidade.

Sendo assim, este artigo parte, inicialmente (seção II), das discussões dos pressupostos teóricos; em seguida (seção III), analisaremos a intersecção entre sintaxe, semântica e pragmática das construções “vai que” e “quem sabe”, utilizando como corpora dados oriundos de vídeos do Youtube; posteriormente, veremos, ainda, se essas construções são intercambiáveis recorrendo à noção de variação construcional inicialmente discutida no Brasil por Machado Vieira (2016) e desenvolvida a partir de então por Machado Vieira e Wiedemer (2019); por último, apontaremos as nossas considerações finais.

Pressupostos teóricos

A abordagem centrada no uso

Um dos pilares teóricos deste artigo é a Abordagem de Gramática de Construções Centrada no Uso que considera haver uma relação intrínseca entre gramática e discurso (cf. BYBEE, 2010; CEZARIO; FURTADO DA CUNHA, 2013; DIESSEL, 2015). Isso significa que os aspectos gramaticais sofrem influência dos contextos de uso.

Nessa ótica, inserem-se as contribuições da Linguística Funcional, pois, para essa corrente, a gramática está em constante mudança e adaptação dadas às alterações discursivas (GIVÓN, 1990). Tanto as regularidades quanto as irregularidades da língua são motivadas a partir das práticas linguístico-discursivas vivenciadas no dia a dia (CUNHA LACERDA; FURTADO DA CUNHA, 2017).

Além disso, baseando-nos na Linguística Cognitiva, um dos pilares dessa abordagem, vemos que os aspectos relacionados ao processamento linguístico-cognitivo estão conectados com as experiências não só individuais, como também as interacionais e as socioculturais. Para essa abordagem, o conhecimento linguístico parte da crença de que existe um rol estruturado de construções gramaticais. Este conhecimento é estruturado porque existem eventos comunicativos que se repetem (MARTELOTTA, 2011) e são ligados por links; e, é formado por construções gramaticais, pois as expressões linguísticas são oriundas de pares simbólicos de forma-significado que juntos ganham sentido (CEZARIO; LONES, 2020) e formam padrões (CUNHA LACERDA; FURTADO DA CUNHA, 2017). Portanto,

O surgimento de estruturas linguísticas a partir do uso é o princípio fundamental da teoria baseada no uso. Deste modo, a ocorrência com maior frequência dos mesmos sons, palavras e padrões contribui para a armazenagem cognitiva e o processamento da experiência linguística (ANDRADE, 2019, p. 2)

Cremos que é isso que acontece com as construções “vai que” e “quem sabe”. Em primeiro lugar, porque já são frequentes na língua; em segundo, porque elas partem de escolhas conscientes produzidas pelos falantes.

Gramaticalização e composicionalidade das construções “vai que” e “quem sabe”

A gramaticalização é um processo de mudança linguística que age sobre um item lexical fazendo com que ele ganhe funções gramaticais, ou ainda, tornando um item gramatical ainda mais gramatical de forma a sofrer uma recategorização (LOPES, 2015). Para Castilho (1997), existe uma relação de autonomia que transpassa por esse processo, logo um item que outrora era autônomo, no instante em que passa a exercer funções gramaticais, faz-se mais dependente, perdendo paulatinamente sua variabilidade.

De acordo com Bybee (2010), a gramaticalização é um processo genuíno da língua em uso. A partir do momento em que tratamos a língua como um acontecimento dinâmico, sujeita às alterações empregadas pelo contexto sociocognitivo, é possível que mudanças aconteçam com o objetivo de atender às diversas demandas comunicativas. Assim sendo, há uma interferência do eixo pragmático no eixo sintático (GIVÓN, 1979).

Isso ocorre devido à rotinização (GIVÓN, 1979), ou seja, mediante a repetição das construções algo que era casual torna-se fixo gerando uma certa estabilidade (ANDRADE, 2019). Portanto,

as estratégias discursivas empregadas pelo falante numa situação comunicativa perdem a eventualidade criativa do discurso e passam a ser regidas por restrições gramaticais (do discurso para a gramática) (...) além disso, a repetição leva ao enfraquecimento da força semântica (ou generalização) de uma forma pelo hábito, ou seja, as formas tornam-se mais gerais, mais abstratas quanto ao seu significado (LOPES, 2015, p. 199)

Castilho (1997) assevera que existem estágios da gramaticalização: a analogia (HOPPER; TRAUGOTT, 1993) e a unidirecionalidade são alguns deles. O primeiro, por exemplo, é considerado “um pré-requisito da gramaticalização de construções e (é uma) evidência para sua ocorrência” (ANDRADE, 2019). Pensemos em como a analogia atua no verbo ir: sua primeira acepção está ligada ao deslocamento espacial (5), por analogia esse verbo ganha conotação de futuridade (verbo ir + verbo principal no infinitivo) (6), pois, assim como em um deslocamento físico temos uma projeção do que será percorrido (dado a própria indicação corpórea), há também uma ideia traçada daquilo que será concretizado no futuro. Seguindo a mesma lógica, na terceira acepção, vemos que “na construção em estudo, percebemos um posicionamento por parte do interlocutor de forma projetiva, de uma possibilidade do vir a ser” (ANDRADE,2019) (7):

5. João vai ao mercado;

6. João vai comprar maçã (verbo ir no presente do indicativo + verbo principal no infinitivo);

7. Vai que João venda limões.

O mesmo ocorre com o verbo “saber” que é considerado, inicialmente, um verbo cognitivo (CEZARIO, 2001), que se liga a eventos factuais (NEVES, 2000) (8). Sua segunda significação é a de modal epistêmico, o qual atua quando “saber” introduz uma oração substantiva objetiva direta e evidencia a responsabilidade do falante com o conteúdo da oração que se segue (KAPP-BARBOZA, 2017) (9). Há ainda o uso do verbo saber como modal para indicar certeza (CERVONI, 1989 apud OLIVEIRA SANTOS, 2000) (10). E, por último, é o de marcador discursivo de forma a dar continuidade na conversa (11). Identificamos que o primeiro significado da construção “quem sabe” emerge da indagação, conectada ao significado canônico do verbo, isto é, surge como um questionamento em busca de saber quem detém o conhecimento (12); posteriormente, por analogia, ganha sentido de expor possibilidade/dúvida (13).

8. Maria sabe todo o alfabeto;

9. Eu sei que Pedro traiu Ana;

10. Eu sei nadar.

11. A: Por que você acha que isso vai se resolver? B: Já vivi situações parecidas antes, sabe?!

12. Quem sabe fazer contas de multiplicação?

13. Quem sabe ele não se muda para Paris.

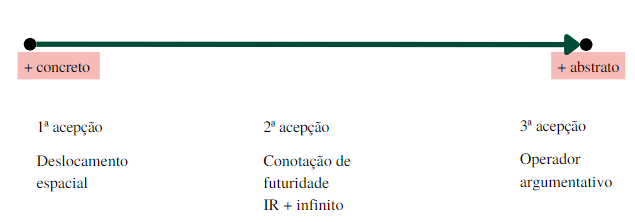

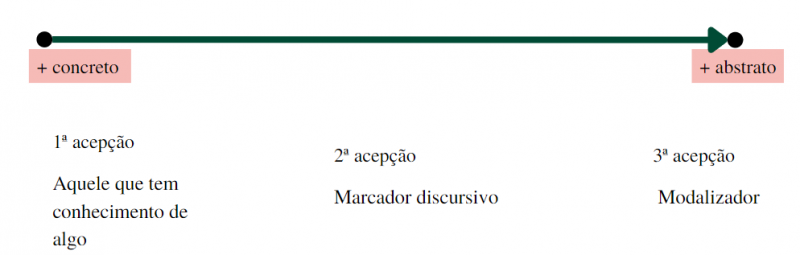

O segundo estágio da gramaticalização é a unidirecionalidade; há um mecanismo unidirecional partindo do significado mais concreto para o mais abstrato e do lexical para o mais gramatical. Observe os quadros 1 e 21:

|

Quadro 1: Unidirecionalidade do verbo -ir |

|

|

Quadro 2: Unidirecionalidade do verbo -saber |

|

Não é só graças à gramaticalização dos verbos “ir” e “saber” que as construções “vai que” e “quem sabe” ganham nova atualização discursiva, mas também pela composicionalidade de toda a estrutura. Sendo assim, a função do significado de suas partes e a forma como elas são combinadas caracterizam o significado do todo.

Essa organização implica uma correlação da composição sintática e semântica. Nas estruturas tratadas neste artigo vemos que o sentido de possibilidade é ocasionado a partir da junção dos elementos e da ordem já determinada. Caso, por exemplo, houvesse apenas o pronome “quem” ou o verbo “saber” sozinhos não teríamos o mesmo significado pois “the basic units out of which a sentential concept is constructed are the concepts expressed by the words in the sentence” (JACKENDOFF, 1990, p. 9 apud GOLDBERG, 2006, p. 2).2

Ao que diz respeito à ordem dos constituintes, Goldberg (2016) afirma que apenas ela não é determinista na veiculação da interpretação do enunciado. É necessário perceber quais são as inferências e pistas deixadas pelo próprio discurso; além disso, os sujeitos mobilizam conhecimentos vários a fim de que haja interação e, como consequência dessa dinâmica, o processo discursivo passa a ser visto como processo, e não como um produto acabado o qual deve apenas ser decodificado, por essa razão ocorre a construção e reconstrução de sentidos, pois tanto o produtor, quanto o leitor/ouvinte têm papel ativo na sua elaboração (PAULIUKONIS, 2009).

Sendo assim, para as construções “vai que” e “quem sabe” se consolidarem como construções hipotéticas na Língua Portuguesa, elas foram submetidas às influências semânticas, sintáticas e contextuais, assim como afirma Goldberg (2016, p. 11):

Compositionality, however, it seems necessary that whatever “meaning” is, it must be accessible to ordinary speakers, since that is an important assumption in the argument. That is,what speakers recognize and agree on (more or less, most of the time) is the intended interpretation of utterances in contexts. Thus it would seem that assumption in favor of compositionality actually presupposes access to contextual cues to meaning, since it is a combination of an utterance and a context that results in the agreed upon interpretation.3

Análise dos dados

Dados das construções [vai que X] e [quem sabe X]

Para tratar das funções das construções “vai que” e “quem sabe”, foram analisados setenta (70) vídeos publicados no YouTube retirados do site Youglish4, sendo trinta e cinco (35) com ocorrências da primeira construção e o restante da segunda.

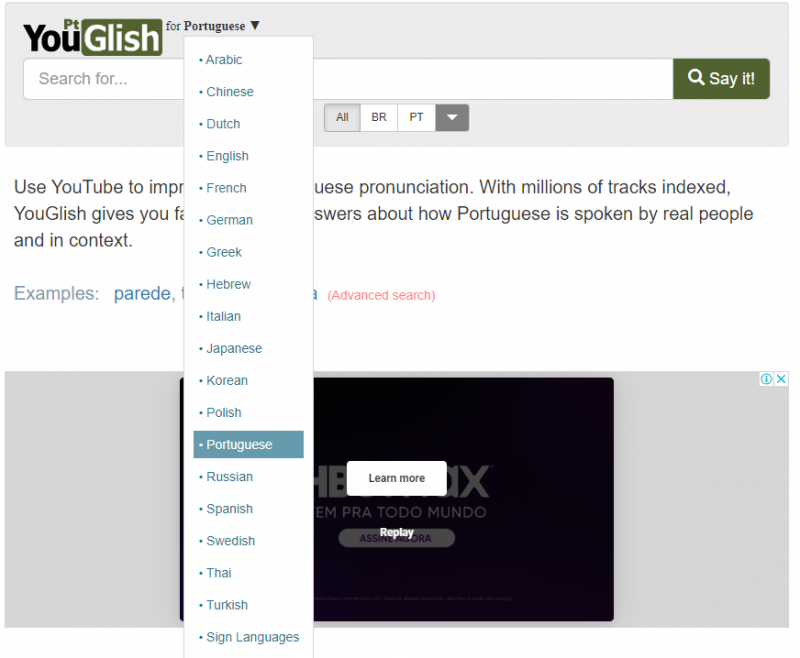

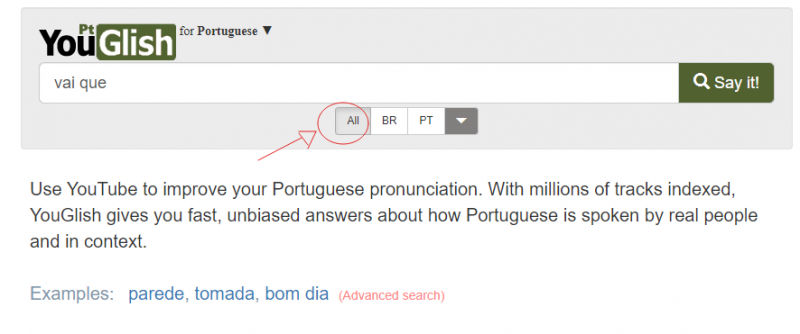

A pesquisa pelo Youglish ocorre da seguinte forma: em primeiro lugar, é necessário optar por qual o idioma da expressão ou palavra a ser pesquisada. No caso desta pesquisa, a língua selecionada foi a portuguesa (Imagem 1).

Imagem 1

|

|

Captura de tela do site Youglish

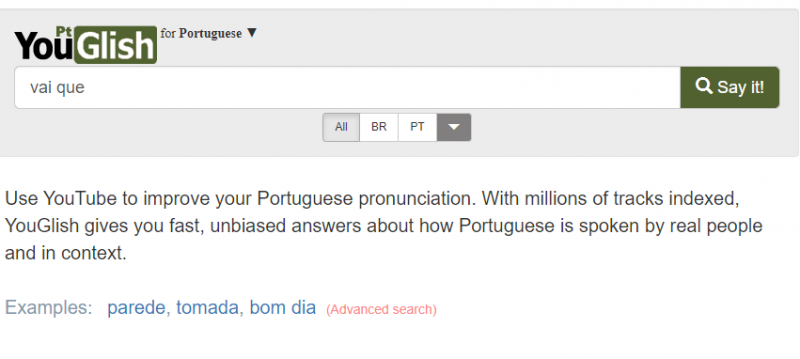

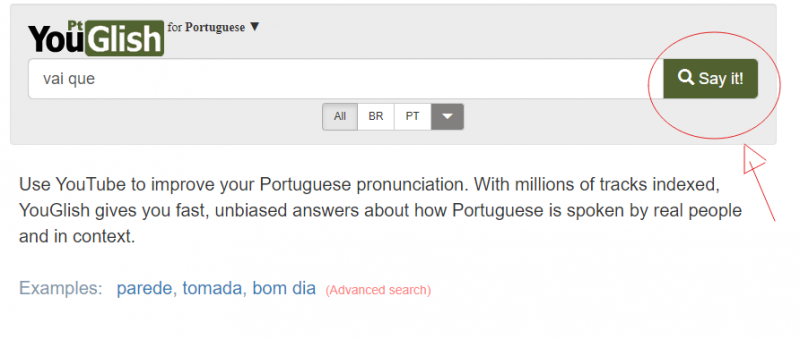

Em seguida, digita-se o conteúdo a ser pesquisado para que o site possa capturar os vídeos que o contenham (Imagem 2).

Imagem 2

|

|

Captura de tela do site Youglish

Além disso, é possível selecionar se serão vídeos falados no Português Brasileiro ou no Português de Portugal. Neste trabalho, optamos por incluir vídeos de ambas as nacionalidades. Contudo, dos setenta vídeos selecionados, apenas um foi reproduzido no Português de Portugal (Imagem 3).

Imagem 3

|

Captura de tela do site Youglish |

Após esse momento, é só clicar em “Say it!” e aparecerão todos os vídeos em que a expressão foi encontrada (Imagem 4).

Imagem 4

|

|

Captura de tela do site Youglish

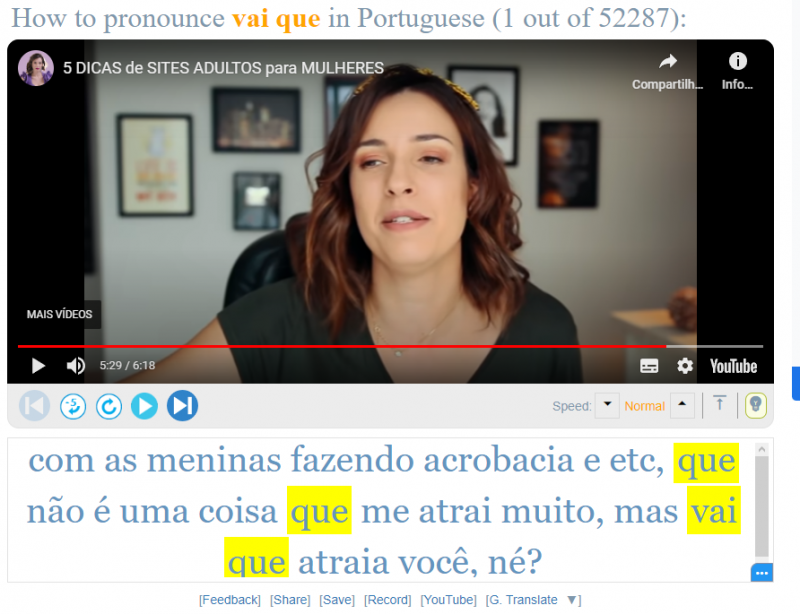

Nota-se que o vídeo começa no minuto exato em que a expressão aparece (Imagem 5).

Imagem 5

|

|

Captura de tela realizada no site Youglish

Com base nos objetivos deste trabalho, optamos por uma análise quantitativa e qualitativa. A partir da análise quantitativa, fizemos um levantamento de 35 ocorrências de “vai que” e 35 de “quem sabe” em seus mais diversos contextos. Em seguida, fizemos uma análise qualitativa a fim de verificar: fatores de ordem estrutural, semântica e pragmática; seus contextos de uso; se elas estão mais ligadas a campos da factualidade ou da confractualidade; e, se estão em competição. Para nossa análise, utilizamos o Excel para a organização dos dados, seguindo a seguinte ordem: link do vídeo, gênero textual, assunto, dado (frase em que aparece a ocorrência) e significado.

É importante frisar que a escolha dos vídeos postados no YouTube se deu porque ali é possível encontrar os mais variados gêneros textuais orais, os quais se caracterizam por sua diversidade, já que existem textos escritos que foram criados para serem falados, e, ainda assim, estão inseridos no campo dos gêneros orais, como afirma Travaglia, 2013, p. 5:

Isto evidentemente leva a graus diferentes de oralidade, pois, por exemplo, a leitura de uma conferência ou comunicação científica em congresso, ou a realização de uma conferência ou de uma exposição oral qualquer com base em um roteiro preparado, mas em que o que se vai dizer não está dito palavra por palavra serão diferentes, mas ambos serão considerados um gênero oral. A aula, por exemplo, em que ocorrem vários gêneros orais, pode seguir um roteiro, mas nunca será lida como pode acontecer com uma conferência ou comunicação científica em congresso.

Funções das construções [vai que X] e [quem sabe X]

Nos exemplos coletados, percebemos que, em todas as ocorrências, as construções recuperam ou introduzem argumentos hipotéticos em relação às orações que as antecedem ou em relação às orações que as sucedem, por exemplo:

14. "assista os outros vídeos, tem para todos os gostos, vai que um deles te anima?" 5

15. "Vai que tem alguém me hackeando pela minha câmera e fica vendo minha cara de trouxa o tempo inteiro?"6

16. "O Brasil talvez hoje tivesse hoje grandes cases de empreendedorismo. Muito mais. E seria uma referência. Quem sabe?"7

17. "quem sabe mais para frente, a gente não possa fazer o trabalho que estamos fazendo no Brasil em outros países" 8

Para comprovar a hipótese de que essas construções acarretam valor semântico de possibilidade e que podem ser intercambiáveis, realizamos a troca de uma construção pela outra. Sendo assim pudemos perceber que, na maior parte dos casos, não há diferenças significativas e, portanto, são formas intercambiáveis, como é possível verificar nos exemplos abaixo (18 - 21):

18. “Quem sou eu para oferecer? Mas, vai que ele aceita!” 9> Quem sou eu para oferecer? Mas, quem sabe ele aceita!

19. “Quem sabe a partir disso possa surgir um novo vídeo?”10 > Vai que a partir disso possa surgir um novo vídeo?

20. “Vai que ele precisa de carona também” 11> Quem sabe ele precisa de carona também.

21. “Quem sabe eu faça um novo vídeo?”12 > Vai que eu faça um novo vídeo?

“Vai que” e “quem sabe”, de acordo com Machado Vieira & Wiedemer (2018), podem ser exemplos de um processo de variação construcional em que as variantes operam num espaço na rede construcional chamado de metaconstrução, com aloconstruções/variantes. Por meio da aloconstrução as dissimilitudes ficam tangíveis e por meio da metaconstrução as diferenças são neutralizadas. Há variabilidade “por comparabilidade, relação de similaridade configuracional ou de semelhança simbólica entre constructos/usos licenciados por dois ou mais padrões construcionais do sistema, com base num alinhamento de atributos (de forma e/ou função)” (MACHADO VIEIRA; WIEDEMER, 2018, p. 48). Logo, assemelham-se e ainda assim apresentam algumas diferenças sutis entre as duas estruturas que serão a seguir expostas. Dessa forma, por impulso da analogia, construções podem ser armazenadas cognitivamente e se tornarem corriqueiras socialmente ao ponto de serem alternadas (CAPPELLE, 2006).

As construções “vai que” e “quem sabe” aparecem, em sua maioria (38 vezes), em orações interrogativas, o que dá a entender que, quando o sujeito as insere no seu discurso, ele está solicitando a participação do interagente como forma de concordar (ou não) com as possibilidades levantadas. Isso é reforçado pelo uso do marcador conversacional né, marcador acionado para “indicar que é intenção do falante solicitar do seu coparticipante concordância ou confirmação em relação ao que foi exposto” (NETO OLIVEIRA, 1999) (22):

22. “não é uma coisa que me agrada muito, mas vai que atrai você, né?” 13

Notamos, ainda, que o uso dessas construções denota a perspectivação de uma visão individual acerca da situação hipotética, ligada ao campo da contrafactualidade. Esse campo pressupõe que existem informações que são focalizadas pelo falante de modo a afetar a conceitualização do ouvinte; é, portanto, uma estratégia argumentativa (FIORIN, 2020 [2015]). Logo, “há participação ativa do locutor tanto no monitoramento da informação a ser veiculada ao interlocutor bem como na organização sequencial e na forma com que a informação será perspectivizada” (ANDRADE, 2019).

Ao que se refere a “vai que”, vemos que, dificilmente, essa construção aparece em posição final, entretanto, quando se manifesta, percebemos uma intenção do falante em resumir a probabilidade antecedente e, sobretudo, deixar a hipótese em aberto para que o interlocutor possa inferir novas ideias a partir do contexto sócio interacional (LONGHIN-THOMAZI, 2010) (23):

23. “Eu pedi pra Julia falar com a Ana Carolina, que era a menina mais bonita da escola, que eu, o menino mais esquisito, gostava dela. Fiquei atrás da porta para escutar, né, vai quê?”.14

No uso de “quem sabe”, verificamos que essa construção também quase não aparece em posições finais; entretanto, costuma aparecer em orações alternativas. Logo, para o sucesso da hipótese levantada, é necessário que uma escolha dentre as opções suscitadas seja feita (24). De forma que a opção introduzida pela construção introduza argumento mais forte:

24. “Nós queremos modificar esse processo ou quem sabe impedir”. 15

Constatamos que a indicação de possibilidade de “quem sabe”, comparada à “vai que”, mostra que aquela possui um maior grau incerteza sobre a probabilidade da ocorrência do evento, principalmente, por aparecer, frequentemente, acompanhada do advérbio “talvez”, o qual indica dúvida (SILVA, K; LUCENA, I., 2010) (25):

25. “talvez você ache que vai ter um seguro-desemprego vai receber ou quem sabe uma previdência, sabe-se lá” 16

Ademais, verificamos que, ao comparar a construção “vai que” com “quem sabe”, essa última é menos gramaticalizada, pois ainda carrega traços semânticos do verbo pleno “saber”, diferentemente do verbo “ir” que tem, de fato, um esvaziamento semântico. É possível perceber esse processo entre caminhos da construção “quem sabe”, sobretudo, por conta dos contextos de uso em que ela aparece, pois, analisamos que, muitas vezes, o falante usa essa construção como forma de pressupor a existência de um conhecimento que já deveria ser previsto pelo falante (26):

26. “Muito não vão ficar (não vão para o céu17) quem sabe não é você?” 18

O exemplo acima (26) foi proferido durante uma pregação. O pastor cria a possibilidade dos membros da igreja não irem para o céu, colocando em dúvida os comportamentos que eles têm de acordo com os dogmas cristãos, mas, além disso, ele pressupõe que os seus ouvintes sabem quais são os critérios para serem salvos ou não. Além disso, podemos notar que ocorre um distanciamento do falante com o enunciado de forma que ele não assume a responsabilidade por aquilo que é dito, ancorando-se novamente na ideia de que “quem sabe” marca hipóteses construídas.

Outro ponto que destacamos é que “vai que” e “quem sabe” aparecem em contextos informais ou semiformais. Todavia, geralmente, a primeira construção aparece em situações em que o autor do vídeo busca dialogar com os seus expectadores; já a segunda ocorreu mais em palestras (19 vezes) e pregações (5 vezes).

Portanto, a partir dos exemplos elencados acima e das discussões propostas por este artigo, vimos que, apesar das construções serem parecidas, elas têm particularidades quanto à contextualidade de acionamento.

Considerações finais

Ao longo do artigo, pudemos perceber que o emprego das construções “vai que” e “quem sabe” já está presente no discurso e podem ser intercambiáveis. Isso ocorre devido à criatividade dos usuários da língua em criar estruturas que os atendam a partir de itens já existentes na língua, e, dessa maneira, essas construções ganham significados que antes não tinham. Logo, percebe-se a comprovação de como o uso influencia a sintaxe.

Quanto à hipótese levantada, pudemos concluir que, apesar das diferenças elencadas ao longo deste artigo, verificamos que “vai que” e “quem sabe” podem ser construções utilizadas para retratar hipóteses e, dessa maneira, atuam, respectivamente, como operador argumentativo e modalizador discursivo, podendo ser intercambiáveis, dado também as similitudes, como podemos verificar no quadro sintético abaixo:

|

Fenômeno |

“Vai que” |

“Quem sabe” |

|

Introdução e/ou recuperação de argumentos hipotéticos |

X |

X |

|

Aparecimento em orações interrogativas |

X |

X |

|

Visão hipotética ligada ao campo da contrafactualidade |

X |

X |

|

Aparecimento em posição final com o objetivo de resumir a probabilidade antecedente |

X |

|

|

Aparecimento em orações alternativas |

X |

|

|

Chances de indicar dúvidas |

X |

|

|

Menos gramaticalizada |

X |

|

|

Intenção de diálogo com o interlocutor |

X |

Sendo assim, vale ressaltar que nenhuma escolha linguística é feita de forma acidental. Dessa maneira, analisar construções como as que estão presentes neste artigo auxiliaria o trabalho docente nas aulas de Língua Portuguesa, ao apresentar aos alunos a dinamicidade e a maleabilidade da língua ligadas ao próprio contexto de uso.