Traduction effectuée par les étudiants du Master 2 de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique du CeTIM (2012-2013)

Noémie Boulangeot

Marianne Caillebot

Elise Cappon

Sophie Chadelle

Julie Damiano

Lucile Delorme

Deborah Dutheil

Sophie Francaud

Diane Garo

Dalila Guerras

Kristin Heinecke

Guillemette Le Masson

Lee Lebel-Canto

Carmen Lemoigne

Lucie Marcusse

Timothée Roblin

Stephen Sanchez

Marie Zegers de Beyl

Sous la direction de Karen Meschia

Avec l’aimable collaboration de Delphine Chartier, pour la révision et la relecture

Fig.1

C’est mon dernier jour à l’école primaire et en entrant dans la salle de Madame Kapell, je suis à la fois triste et excité. Demain, c’est les vacances qui commencent et à la rentrée je serai en sixième au collège non loin d’ici. Je m’apprête à dire au revoir à mon institutrice préférée, ma confidente et mon amie, Madame Kapell.

Depuis la maternelle, je vois Madame Kapell cinq jours par semaine pour des séances d’orthophonie. Chaque fois que j’ai eu des ennuis, je savais où la trouver.

Le temps de rentrer dans la salle et de la voir se retourner pour me dire « Bonjour, Joey » et je sens déjà les larmes qui commencent à couler, puis je me mets à sangloter éperdument.

- Viens ici, Joey. Madame Kapell me serre contre elle. Elle n’est pas bien grande et j’arrive à poser ma tête sur son épaule.

Je continue de pleurer. Je viens à l’instant de prendre conscience que je suis sur le point de commencer une nouvelle vie sans elle à mes côtés.

Quand je lève la tête, je vois qu’elle a l’air triste. Je sais que je vais lui manquer, moi aussi.

- Je ne rencontrerai plus jamais quelqu’un comme vous, Madame Kapell.

Elle rétorque : « Bien sûr que si, Joey. Au cours de ta vie tu auras de nombreux mentors. Certains pour peu de temps, d’autres pour toute la vie. C’est à toi de les trouver. »

- Comment je vais faire pour les trouver ? je demande.

Madame Kapell sourit.

- Lorsque tu rencontreras des gens vraiment extraordinaires, tu dois songer à la personne que tu souhaites devenir. Chacun de tes mentors aura quelque chose d’unique à t’offrir et deviendra ainsi une partie de toi-même. C’est ce qui fera la personne que tu deviendras plus tard.

Ce livre est dédié à mes mentors.

A Mom,

Nan,

Joan Kapell

et Joe Tobin.

Chacun de vous a façonné le super-héros que je suis aujourd’hui

Chapitre 1

La Guerre des Pétards et l'anniversaire d’un super-héros

Tout le monde court se mettre à l’abri lorsque retentit le clac-bang-bzzz du fusil. Je sens la balle frôler de près mon oreille et mon appareil auditif se met à siffler.

Clac. Bang. Bzzz.

Ça siffle.

Je prie pour que mes Puma me lâchent pas. J’ai que huit ans, c’est pas un âge pour mourir. Je vois les autres traverser l’aérodrome comme des dératés, certains qui se précipitent vers la clôture, d'autres qui sautent par dessus, d’autres qui sont déjà réfugiés de l’autre côté, sains et saufs. Je les entends crier:

- Vas-y ! Cours !

- Pourquoi ils nous tirent dessus ?

- Ils arrivent ! Allez ! Go ! Go !

Je cours. La cape rouge nouée autour de mon cou vient se coller sur mon visage. Je la repousse et je vois le pick-up de la sécurité de l’aéroport qui arrive à toute allure sur nous. Le pare-brise est plein de boue et je ne peux pas voir le conducteur. Il y a deux hommes à l'arrière du pick-up. Ils pointent leurs fusils sur nous, visent et tirent.

Clac. Bang. Bzzz. Clac. Bang. Bzzz.

Ça siffle. Ça siffle.

Cette fois, je ne me retourne pas. J'aperçois les autres qui traversent la piste d'atterrissage alors que le tout-terrain se rabat à ma hauteur. Les agents de sécurité portent une chemise marron et un jean. Ils crient :

- Arrêtez ou on tire !

Ils se prennent un nid de poule et s’arrêtent net. Un nuage de poussière envahit l’aérodrome. Une fois sorti de ce nuage, je remarque que les autres sont déjà presque tous en lieu sûr, de l'autre côté de la clôture. Il ne reste plus que moi et ce garçon pataud, plus âgé, que tout le monde surnomme le Gros Albert. J’entends ceux qui sont derrière la clôture se moquer et nous encourager :

- Allez, vas-y Gros Albert ! Cours P’tit sourd !

Gros Albert est juste devant moi. Il se retourne et hurle :

- C'est un fusil à sel, c’est une vraie merde, ça te tuera pas mais ça fait un mal de chien ! Allez, cours ! Cours !

D’autres balles nous sifflent aux oreilles. Nous, on court.

Le tout-terrain fonce sur nous. J’en crois pas mes yeux mais je vois le Gros Albert s’emmêler les pinceaux et faire un vol plané avant de s’étaler de tout son long à mes pieds.

Et l’ombre du tout-terrain n’en finit pas de s’agrandir.

Alors, je crie en direction du Gros Albert :

- Ta main !

Je me baisse, attrape sa main pour l’aider à se relever et c'est reparti. Il a de longues jambes, Gros Albert, et il est loin devant moi. Au moment où il escalade la clôture, son short s’accroche aux barbelés. Il hésite mais saute quand même et atterrit de l’autre côté en caleçon.

Je cours à toute vitesse et me débarrasse de ma cape en la jetant sur les barbelés. D'un seul mouvement, je prends appui sur la clôture et saute par dessus pour me mettre en lieu sûr. Le pick-up de la sécurité fait un dérapage et s’arrête de l'autre côté.

Les deux hommes sautent de la plate-forme arrière, laissant le chauffeur à l'intérieur. Je reste planté là, les yeux rivés sur ma cape rouge vif suspendue au fil barbelé. Les types ne disent rien ; avec un sourire en coin, ils me défient du regard

Gros Albert s'approche et me dit :

- Laisse tomber. C'est pas comme si t'avais paumé ton short.

On se met à rire tous les deux. Les autres forment un petit cercle autour de nous, ils rient aussi. Mais quand je vois les vigiles qui s'approchent de ma cape, toujours accrochée à la clôture, je ne ris plus.

J’en ai besoin, il me la faut.

Un des vigiles s'en approche tellement que j’ai peur qu’il ne la décroche, d’autant que maintenant, le vent l’a déplacée de leur côté.

Il se contente de nous crier :

- Arrêtez de lancer des pétards dans l'enceinte de l'aérodrome. C'est clair ? C'est interdit ici, les gars. Foutez le camp ! La prochaine fois, on appelle la police. Pigé ?

Les deux vigiles remontent dans le pick-up et ils filent. Je suis soulagé, ma cape est toujours là. Je m’apprête à la récupérer quand plusieurs garçons parmi les plus grands brisent le cercle et viennent vers le Gros Albert et moi. Je m'immobilise en découvrant un visage familier. C'est Commandeur, le plus âgé et le plus méchant de tous, chef de la Guerre des Pétards. Il jette un regard méprisant en direction du Gros Albert, comme s'il le dégoûtait, puis le montre du doigt en rigolant très fort et dit :

-V’zavez vu ça ! Gros Albert a une tache marron sur son slip tout blanc !

Tout le monde regarde. Le Gros Albert rétorque un cinglant « Ferme ta gueule ! » au Commandeur.

Le silence s’installe. Un ou deux gamins ricanent, puis c'est toute la troupe qui éclate de rire. Moi, ça me fait pas rire. Je veux seulement récupérer ma cape et rentrer à la maison.

Le Gros Albert nous fait un doigt d’honneur et lance :

- Allez vous faire foutre.

Il s’enfonce dans le bois.

Le Gros Albert parti, Commandeur s’intéresse à moi. Tout le monde le regarde. Il se penche, me donne un coup sur la poitrine et demande :

- Qu'ess tu fous là ?

- J’sais pas.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qu’il me demande, et je veux surtout pas l'énerver.

On dirait que ma réponse l’a mis en colère, ses narines se dilatent. Il imite ma voix en parlant au ralenti pour me ridiculiser :

- Jjjj’saiiiiipaaas

Jjjj’saiiiiipaaas

Jjjj’saiiiiipaaas

Il répète ça en boucle. Tout le monde se marre. Commandeur s’arrête de rire enfin et me fixe d’un air mauvais. Tout le monde observe la scène.

Il dit :

- Qu'ess qui t’fait croir’ qu'tu peux traîner avec nous ? Qui t'a dit qu'tu pouvais jouer à la Guerre des Pétards ?

J’ai la trouille. Je n’ai plus qu’une chose en tête : partir. Je récupérerai ma cape plus tard. Je marmonne :

- C’est personne. J’peux partir ?

Commandeur s’approche. Nous voilà nez à nez, il crie :

- Non, rest’là, j’ai bien envie d’te cogner !

Tout le monde recule.

Je me pisse dessus. Je lève les poings pour me battre. Quelqu’un braille :

- Regardez ! Il s’est pissé dessus ! Le P'tit sourd s’est pissé dessus !

Commandeur me jette un regard méprisant, montre du doigt mon pantalon et un large sourire se dessine sur son visage. Il éclate de rire, aussitôt imité par les autres.

Je serre les poings et hurle :

- Arrêtez te vous boquer !

Commandeur regarde les autres, lève les bras au ciel, il fait comme s’il était un chef d’orchestre entouré de sa chorale. Ils se paient ma tête et répètent :

- Arrêtez te vous boquer ! Arrêtez te vous boquer !

Le Commandeur est plié de rire, visiblement content de sa chorale. Ayant repéré une brèche dans le cercle, je m'enfuis à toutes jambes jusqu'à la maison.

Une fois arrivé, je me faufile discrètement par la porte. Heureusement que Maman est au téléphone dans la cuisine, sinon elle aurait certainement voulu savoir pourquoi je ne porte plus ma chemise rouge. Je passe par le couloir, entre dans ma chambre et ferme la porte. Maman n’a rien vu. Je me débarrasse de mes sous-vêtements sales et enfile rapidement une chemise et un pantalon propres. Je roule en boule le pantalon et le slip imbibés de pipi et les jette sous mon lit. Je sors de ma chambre sur la pointe des pieds, j’avance le long du couloir qui mène à la salle de bain. Je m'y enferme et nettoie mon visage poussiéreux, frotte bien mes jambes à l'eau et au savon pour faire partir l'urine. J’asperge le slip et le pantalon propres d'eau de Cologne, jette un dernier coup d'œil dans le miroir, puis je me dirige vers la cuisine. Maman est toujours au téléphone. Elle doit être en train de parler avec Mamie.

Elle raccroche et me lance un regard inquisiteur :

- Joey, tu as encore été lancer des pétards à l'aéroport ?

- Nan, pourquoi ? Je me balance d'un pied sur l'autre et j’évite de la regarder. J'angoisse à l'idée que les agents de sécurité l’aient déjà appelée.

- Tu es sûr ?

Sa voix trahit son agacement.

- Ouais.

Je parcours la pièce des yeux à la recherche d’une issue, et repère un saladier rempli de pâte à gâteau.

- C'est mon gâteau d'anniversaire ?

- Bien vu, reprend-elle agacée, mais explique-moi plutôt pourquoi tu as un pétard qui dépasse de ta chaussure ?

Je panique.

- Heu... Qu'est-ce que tu...

Je me tais et jette un coup d'œil à mes baskets. Un pétard est coincé dans la semelle d'une de mes Puma.

- Joey, je t’ai déjà dit, il ne faut plus que tu traînes avec ces gamins. Ils vont t’attirer des ennuis. Va te laver maintenant, on ne va pas tarder à aller à la messe. Papi et Mamie nous rejoindront après pour ton anniversaire. Allez, change-moi cette chemise, ces chaussures et nettoie-moi ce visage. Et tant que tu y es, change de slip… Pouah, on dirait que ça sent le parfum et l'urine. C’est quoi cette odeur abominable ? Quand est-ce que tu as changé de slip pour la dernière fois ?

Elle n'attend pas ma réponse.

- Allez ouste ! Dépêche-toi maintenant !

Elle ne parle pas de punition, ce qui veut dire que cette discussion n'est pas close. Je ne lui dis pas que j'ai déjà lavé et changé mon slip. Alors je vais m'asseoir sur la cuvette des toilettes, dans la salle de bain. Je lis Redbook, le magazine féminin de Maman. Lorsque je ressors, Maman me flanque dans la voiture avec ma petite sœur Jill et mon grand frère John. Nous partons pour la messe de cinq heures à notre église Our Lady of the Snow. Nous ne disons rien pendant le trajet parce que nous savons que la messe sera barbante et que Maman aime tout ce qui est barbant. Ca n'empêche pas John de me faire des grimaces débiles. Il veut me faire rire pour briser le silence. Du coup, ce serait moi le fauteur de trouble. John fait des grimaces tout le long du trajet aller, pendant la messe dans le dos de Maman, et pendant le retour. Maman est trop occupée à parler au pare-brise dans la voiture et à Dieu pendant la messe pour se rendre compte des pitreries de John.

Une fois la voiture arrêtée dans l'allée, Maman nous dit, à John et à moi, de « disparaître ». Elle nous appellera pour le gâteau lorsque Papi et Mamie arriveront. Je vais droit dans ma chambre et ferme la porte derrière moi. Je sors une clé dorée de ma poche, ouvre mon placard et me recroqueville dans l'obscurité de ma cachette secrète. Autour de moi, il y a des B.D. froissées, une lampe de poche orange, un plaid bleu pelucheux et une Bible noire que j’ai subtilisée sur les bancs de l'église, il y a quelques semaines. À la vue des B.D. je me rappelle que j'ai oublié ma cape. Et j'en ai trop besoin. J'irai la chercher à la première heure demain matin, avant que Maman se lève pour aller acheter les bagels du dimanche.

Assis dans le placard, je mets le plaid sur ma tête et j'éclaire tour à tour les B.D. et la Bible avec la lampe de poche. Je ne sais pas quoi lire en premier. Je prends la Bible. Elle est lourde. Elle est vraiment épaisse, je passe mes doigts sur les mots en relief. King James and Holy Bible. En la feuilletant, je remarque qu’il n’y a pas d’images. Aucun intérêt... Je m’apprête à la reposer quand, au hasard d'une page, je tombe sur le nom Moïse. Madame Murphy nous en a parlé en classe et j’ai vu une émission à la télé.

La curiosité me pousse à lire quelques lignes en bas de la page. « Et Moïse s'adressa au SEIGNEUR : ‘Ah ! Seigneur ! Je ne suis pas un homme éloquent... j’ai du mal à parler, je suis lent.’ »

Je bute sur le mot éloquent. Ça à l'air compliqué.

Je me demande... Moïse est sourd comme moi ? Je pourrais être comme Moïse ? C’est un super-héros ? Je pourrais avoir des super-pouvoirs moi aussi ? Je me laisse emporter par mon imagination. Comme Moïse, Spiderman ou Superman, j'ai, moi aussi, une mission à accomplir. Je serai un Sauveur. Le Père Michael parle toujours du Sauveur, eh bien j'en serai un, moi aussi ! Moïse a sauvé les Juifs, Spiderman sauve Mary Jane, Superman sauve Lois Lane. Je serai un super-héros avec des super-pouvoirs, comme eux. Je vais me battre contre les méchants de la trempe de Commandeur. Tel est mon destin.

Je n’arrête pas de penser à ma vocation de super-héros. Pendant toute la journée, je n'ai qu'une idée en tête. Quels super-pouvoirs demander pour mon vœu d'anniversaire ? Je refuse même de souffler les bougies en demandant à Maman d'attendre le temps que je trouve le bon vœu. Quand je dis ça, tous les invités me regardent comme si j'étais dingue et mon frère John n’a pas peur de le dire :

- Mais t'es zinzin !

Maman lui fait son Regard qui tue. Le samedi soir et le dimanche s'écoulent très rapidement entre le gâteau, les bonbons, les nouveaux jouets, la visite des grands-parents et les espoirs que je fonde sur mon vœu super-secret (quels super-pouvoirs de super-héros je vais avoir ?).

Le lundi matin arrive vite. Je commence la journée par une séance d'orthophonie. Je suis assis à une table en face de Madame Kapell, ma maîtresse préférée qui est comme une deuxième mère pour moi. Elle lit à haute voix une histoire d'accident de voiture tirée du tabloïd Newsday. À la fin, elle me demande ce que j'aurais raconté au juge si j'avais été le conducteur de l'un des véhicules.

- Je dirais que c'est l'autre conducteur qui m'est rentré dedans.

Madame Kapell me regarde, attentive, curieuse et amusée. J'en déduis alors qu'elle cherche à me faire dire quelque chose. Effectivement, elle enchaîne :

- Quelle différence tu fais entre l'autre conducteur « m'a percuté » et l'autre conducteur « m'est rentré dedans » ?

Sa question m'évoque immédiatement une salle d'audience et le bureau d'un directeur. Je me rends compte que c’est la même chose à cet instant précis. Soudain, la lumière se fait : les mots sont des armes. Oui, les mots sont des super-pouvoirs.

Je commence à comprendre comment les mots pourraient m'aider. Je pourrais me défendre en cas de problème. J'aurais de quoi clouer le bec aux gamins qui se moquent de moi ; pour l'instant, ce n'est pas mon fort. Je pourrais les faire payer ! Et je pourrais écrire les histoires d'un super-héros qui combattrait les forces du mal.

Madame Kapell m'observe sans interrompre ma réflexion. Je lève les yeux vers elle, souris et lance une réponse mûrement réfléchie :

- Je dirais qu'il m'est rentré dedans !

Elle rit.

- Pourquoi ?

- Parce que comme ça ils auraient encore plus de problèmes !

Je suis trop excité. C’est à cet instant que commence mon histoire d'amour avec les mots. Je trépigne d'impatience à l'idée d'écrire une histoire. Madame Kapell me propose son bureau et me tend un carnet de papier quadrillé à bordure verte, plutôt chouette. Assis à son bureau, l'écrivain qui sommeillait en moi se libère enfin.

Le vert du carnet m'inspire ma première histoire, Le tapis moelleux d’herbe vert menthe. C'est l'histoire d'un garçon, un super-héros, qui plonge dans l'herbe de son jardin pour voyager dans le temps. Madame Kapell est fière de moi et me félicite :

- Tu es un merveilleux écrivain !

Elle glisse l'histoire dans mon cartable et me dit de la montrer à Maman dès que je rentrerai à la maison. En sortant de l'école, je longe le bâtiment de l'école élémentaire de Sylvan Avenue en passant devant le panneau qui indique « Attention Enfants Sourds », puis je descends la rue jusque chez moi. Comme à son habitude, Maman m'attend au bout de l'allée. Elle fait semblant de prendre du courrier dans la boîte aux lettres, mais je sais qu'elle guette mon arrivée. Elle s’inquiète à cause des voitures. Parfois, je ne les entends pas venir.

Maman vient à ma rencontre pour m'embrasser. Je déteste quand elle le fait en public, alors je détourne le visage. Je sors l'histoire de mon cartable et la lui tends, tout en lui parlant de Madame Kapell et de l'histoire. Sur le pas de la porte, elle lit les dernières lignes et me regarde en souriant. Elle met la feuille sur le frigo avec un magnet marron dessus. C'est drôle, c’est la première fois que Maman affiche autre chose qu'un dessin sur le frigo. Elle m’attrape le menton et me fait lever les yeux vers elle.

- Joey, tu seras écrivain.

C’est là que j’ai su que j’avais trouvé mon vœu. En fait, il y avait deux vœux. A compter de ce jour, à chaque anniversaire, j'ai fait le vœu de devenir écrivain et super-héros.

Chapitre 2

« Oh mon Dieu... c’est arrivé même à vous ! »

Nous sommes le jeudi 15 mars 2007. Nous avons fait la route, le professeur Joe Tobin et moi, de Phoenix jusqu’à Tucson pour visiter l'école de l'Etat d'Arizona pour sourds et aveugles. Nous espérons pouvoir y mener une étude de terrain ethnographique sur les problématiques actuelles liées à l'éducation des enfants sourds en maternelle. Après une courte attente dans le hall d’entrée, une secrétaire nous mène à l’arrière du bâtiment où nous attend Catherine Creamer, la directrice de l'école maternelle, Elle nous accueille dans le bureau qu’elle partage avec son équipe. Elle nous regarde d’un air dubitatif en affichant un sourire chaleureux, approche deux chaises de son bureau et nous invite à nous y asseoir. Nous nous présentons brièvement, j'explique que je suis doctorant à l'Université de l'Etat de l'Arizona et que Joe Tobin est mon directeur de recherche. Nous voyons passer un membre de l’équipe, il donne la main à un enfant et disparaît derrière une cloison.

- Qu'est-ce qui vous amène ? me demande Catherine Creamer.

- J’étudie les pratiques d’enculturation des enfants sourds en école maternelle, je réponds, fier d’avoir si bien récité la phrase que j'avais tant répétée en vue de cet entretien. Mais aussitôt la phrase prononcée, je me sens ridicule de lui avoir servi de manière si peu subtile un baratin de commercial, enrobé dans du jargon universitaire.

Connaissant ma propension à assommer les gens avec des explications à rallonge, Joe vole à ma rescousse. En trois minutes, il fait un résumé de ma vie, de mes réussites, de la singularité de mon parcours universitaire et de ma personne. A voir l'attitude de Catherine Creamer pendant que Joe parle, je comprends que quelque chose a retenu son attention. Elle attend avec impatience qu’il ait terminé pour me demander :

- Vous êtes malentendant ?

- Non, je suis Sourd. Je lis sur les lèvres et j’entends un peu.

- Je l’ignorais, répond-elle, après m’avoir examiné un court instant.

Je lui montre l'appareil auditif logé dans mon oreille gauche et, pointant la droite, j’explique :

- Je suis sourd profond de l’oreille droite et sourd sévère de la gauche.

- Vous signez ? demande-t-elle en me dévisageant.

Je me rends compte que c'est moi qui suis sur la sellette à présent.

Mal à l’aise et sachant que la réponse prendrait trop de temps, je me contente d'un rapide « pas vraiment ». Voyant à sa réaction qu’elle aimerait en savoir plus, je commence à lui raconter mon histoire : mon enfance de sourd oraliste, ma scolarité en intégration dans des classes d'entendants et mon parcours jusqu'au doctorat. Je lui confie aussi que j'aspire depuis longtemps à faire partie de la culture Sourde et de la communauté signante. Je me demande si je ne m'éternise pas trop mais son visage reflète un intérêt profond. Catherine Creamer semble résolue à me percer à jour.

À ce moment-là, une femme sort la tête de derrière la cloison et dit :

- Excusez-moi de vous interrompre mais j’ai entendu votre conversation. Comment avez-vous appris à parler si bien ?

Catherine Creamer se charge des présentations :

- Voici Jeanne. Elle travaille avec les enfants en séances individuelles et elle est mère de deux enfants sourds.

Jeanne nous rejoint et prend une chaise pour venir s’asseoir entre nous deux. Elle me regarde quelques instants puis renouvelle sa question :

- Comment avez-vous appris à parler si bien ?

Je lui raconte l’histoire que j’ai déjà racontée un nombre incalculable de fois :

- J’ai eu la chance d’avoir deux personnes formidables pour m’aider. Ma mère m’a toujours beaucoup soutenu et Joan Kapell, mon orthophoniste lorsque j’étais enfant, est une seconde mère pour moi.

- Quel est votre degré de surdité ? Jeanne, qui ne semble pas satisfaite, veut en savoir plus.

Nous poursuivons ce jeu de questions-réponses pendant que Joe et Catherine nous écoutent en silence. Jeanne veut en savoir plus sur le type d’exercices que je faisais pour pratiquer l’oral, la fréquence de mes séances d’orthophonie et mon expérience de l’école. Elle me parle alors de ses propres enfants, et je commence à sentir qu’elle est à la recherche de quelque chose. Ce n’est que bien plus tard que je comprendrai de quoi il s’agit.

Au bout d’un moment, Jeanne doit aller chercher un enfant pour une séance de travail individuelle et Catherine nous propose alors de visiter les salles de classe. Nous passons devant plusieurs salles et observons ce qu'il s’y passe à travers des vitres. En même temps, Catherine nous décrit le programme scolaire et la façon dont l’équipe essaie de répondre aux besoins des différents enfants accueillis et de leur famille. Dans la plupart des classes que nous observons, la priorité semble être accordée à la parole. Cependant, lorsque nous atteignons la dernière salle du couloir, je vois à travers la vitre enfants et enseignants signer avec entrain ; une jeune femme au visage avenant, que je devine être l'institutrice, nous fait signe de la rejoindre.

Avant d’entrer, Catherine Creamer nous explique que Laurel est la dernière institutrice de l'école à enseigner exclusivement en langue des signes, qu’elle est Sourde, et que la langue vocale ne doit pas être utilisée dans sa classe. Je suis très enthousiaste à l’idée de rencontrer Laurel et je l’idéalise à mon image : militante radicale de la culture Sourde et de la Langue des signes américaine, mon alter ego qui, elle, saurait signer. En entrant dans la salle, c’est Catherine Creamer, une entendante, qui traduit mes salutations et mes questions à Laurel. Quand cette dernière répond, je suis gêné et j’ai honte de mon incompétence en langue des signes. Rapidement, je me rends compte que Laurel ne lit pas sur les lèvres. Je suis encore plus perplexe lorsque je m’aperçois qu’elle ne labialise pas ; nous n'avons donc aucun moyen de communiquer entre nous. L’ironie de la situation me désole : deux personnes sourdes qui ont besoin d’une entendante pour se comprendre.

Laurel sourit, et Joe et moi nous asseyons par terre pour jouer avec les enfants. Un petit garçon brun qui, je l’apprendrai plus tard, s’appelle Alex, vient s'asseoir sur les genoux de Laurel et demande en signant de lui faire la lecture. Je m'assieds à côté d'eux et Alex s’approche de moi. S'ensuit alors un jeu dans lequel Laurel lui montre une image d’animal, qu’il désigne ensuite en signes. Je reproduis à mon tour les signes et il prend le livre pour le lire avec moi. Un autre enfant détourne l'attention de Laurel en tirant sur sa manche. Alex me regarde et me montre comment dire les mots en langue des signes, pour que je l'imite. Nous terminons ainsi le livre, et je lui demande de recommencer. Cette fois-ci, je lui prouve que j’ai retenu les signes en arrivant à la fin du livre presque sans son aide. Me voyant buter sur le mot « chien », Alex me fait le signe correspondant. Je lui montre fièrement, ainsi qu’à toute la classe, que je sais désormais signer « chien », et tous les enfants pouffent. Un large sourire illumine le visage de Laurel et elle passe l'index et le majeur le long de son nez pour dire « drôle ». Comprenant la situation, Catherine m’explique :

- Alex vous a tendu un piège en vous apprenant un autre mot : il vous a montré « tigre », pas « chien ».

Nous rions tous et Alex me prend la main pour me faire lire une autre histoire, mais je fais mine de ne plus lui faire confiance. Il me surprend à rire en douce et nous lisons un autre livre avant d'aller nous asseoir en ronde avec les autres enfants. Je me suis fait un nouveau copain. J’ai l’impression d’avoir trouvé un havre de paix où tous les problèmes liés à l’ouïe semblent s’être volatilisés pour ne laisser place qu’aux signes. Mon émoi me rend presque euphorique.

Au bout de quelques minutes, Catherine nous invite, Joe et moi, à quitter la classe pour que Laurel termine son cours par le rituel de fin de journée en attendant l’arrivée du bus. Quand tous les enfants sont partis, elle se joint à notre conversation et Catherine traduit. Pendant ce temps, les professeurs accueillent les élèves de l’après-midi. Ils vérifient les implants cochléaires, semblables à de petites pièces noires attachées à leur crâne, et manipulent leurs appareils auditifs pour s'assurer qu'ils sont bien en marche et que les piles fonctionnent. Les enfants ont l’air de se soumettre de bonne grâce à cette pratique.

- Avez-vous déjà envisagé de vous faire poser un implant ? me demande Catherine.

- Certainement pas. Je préfère encore ne pas parler, je réponds du tac-au-tac.

- Pourquoi cela ? demande Catherine d'un air perplexe, tout en traduisant pour Laurel.

- J’ai toujours pensé que si un jour je perdais mes restes d'audition, j’utiliserais l’ASL, tout simplement.

J'observe Laurel, espérant un signe de compréhension et d’approbation de sa part. Catherine lui traduit mes propos et Laurel, tout en me regardant, soulève ses cheveux, révélant ainsi un implant cochléaire. Troublé, je vois défiler dans ma tête des images de cyborgs, d’expériences à la Frankenstein et de répliques de films de science-fiction telles que « Oh mon Dieu... c’est arrivé même à vous ! ». Je ne sais comment réagir.

Une fois remis du choc, je lui demande pourquoi elle, enseignante en langue des signes, porte un implant cochléaire, ce à quoi Laurel répond : « Essentiellement pour la musique et la danse ». Jusqu’alors, je ne m’étais jamais demandé dans quelle mesure, le jour où je perdrais ce qui me reste d'audition, la disparition de la musique de ma vie pourrait nuancer mes réticences vis-à-vis des implants cochléaires et de la technologie en général.

C'est alors que je me suis rendu compte que ce nouveau monde de la culture Sourde ne correspondait pas à celui décrit dans les livres que je lisais depuis si longtemps. La culture Sourde évolue avec la technologie, tout comme le reste du monde. Le fait de voir Laurel avec un implant cochléaire ébranle mes certitudes quant à l’existence d’une frontière nette entre l’oralisme et la langue des signes. La culture Sourde que j’avais imaginée n’était pas celle que je venais de découvrir lors de ma première étude de terrain à l’Arizona School for the Deaf.

Ma première expérience dans cette école avec Laurel et Alex a engendré une multitude de réflexions. La culture Sourde à laquelle j’étais confronté semblait être en pleine évolution. Je comprends désormais que cette vision de la culture Sourde que je m'étais imaginée, romancée et figée dans un temps et un lieu idylliques, n’a jamais existé. Si je voulais en apprendre davantage sur la culture Sourde, il fallait maintenant que je me débarrasse de l’illusion utopique que je m’en faisais. Ma méconnaissance de la culture Sourde m’avait laissé croire que j’y avais ma place, alors même que je ne connaissais pas la Langue des signes américaine ; je conçois maintenant que pour faire véritablement partie de la culture Sourde, il est essentiel pour moi de savoir signer. Il m'est insoutenable de ne pas savoir signer et le fait de ne pas pouvoir communiquer facilement avec mes pairs Sourds est un véritable supplice pour moi. Être taquiné de la sorte par Alex, un condisciple novice à l’égard de la culture Sourde, m’a non seulement permis de constater que je ne maîtrise pas l’ASL, mais m’a également ouvert les yeux sur la finalité inconsciente de ce projet : je veux savoir où est ma place.

Cette question me tourmente : où est ma place ? Moi, le petit sourd qui vit à mi-chemin entre le monde Sourd et le monde entendant : où est ma place ?

Chapitre 3

Voyage au centre de la culture Sourde

Je commence par ces deux anecdotes, l’une ancienne et l’autre plus récente, car chacune introduit un des thèmes centraux et parallèles de cet ouvrage. La première présente ce monde souterrain de l’entre-deux dont je fais partie depuis mon enfance, un monde imaginaire qui n’appartient qu’à moi. L’autre, en revanche, s’inscrit dans le monde réel et décrit les sentiments contradictoires éprouvés lors de ma rencontre avec Laurel : j’étais non initié à la culture Sourde et en avais une vision romancée, tandis qu’elle, Sourde initiée, portait un implant cochléaire. Ces deux histoires donnent également un aperçu de la façon dont les chapitres suivants tissent mon parcours de vie et mon voyage, toujours en devenir, vers la culture Sourde.

Je souhaite jouer sur différentes temporalités (passé, présent et temps réel) dans ce récit, qui est tour à tour autobiographie, auto-ethnographie et roman autobiographique, le tout ponctué d’anecdotes. Je donne volontairement à ce travail une inflexion littéraire, mêlant deux formes classiques du roman : le picaresque et le Bildungsroman, ce qui me permet de retracer le cheminement de ma vie en tant qu'enfant sourd, puis en tant qu’universitaire et adulte Sourd, jusqu’à l’instant précis où j’écris ces lignes. Ce n’est que maintenant que je comprends que cet ouvrage et ce voyage ne seront jamais achevés.

En ce jour décisif du 15 mars, c’est la rencontre avec Joe Tobin, Catherine (la directrice de l’école) et, tout particulièrement, avec Laurel et ses élèves de maternelle qui a été l’élément déclencheur, remettant en question ma vision de la culture s/Sourde et des jeunes enfants. Mes visites dans d’autres écoles pour sourds et mes contacts avec des informateurs dans mon pays et à l’étranger m’ont à la fois encouragé et effrayé, au point que j’ai décidé d’écrire ces chapitres de manière plus intime, plus proche de la confidence, plus critique aussi, que je ne l’avais initialement prévu. Au début, mon intention était d’écrire une ethnographie traditionnelle sur la scolarisation en maternelle des enfants sourds. Mais mon directeur de thèse m’a incité à modifier ce projet et à brouiller les frontières stylistiques entre récit et recherche. L'accueil favorable réservé à ma présentation de certains passages narratifs du projet, lors du colloque de l'Association Américaine de Recherche sur l'Éducation (AERA), à New York le 26 mars 2008, nous a encouragés dans cette voie.

Au début du projet, j'avais adopté le point de vue anthropologique et culturel selon lequel les écoles maternelles sont des lieux d’enculturation, socialisant les jeunes enfants au plan local (famille, école, communauté) et plus globalement au plan régional, national ou international, autant de mondes culturels distincts. Je pensais qu’enquêter sur les écoles maternelles pour sourds me permettrait de mieux comprendre les mondes culturels qu’habitent les enfants sourds. Cependant, lorsque j’ai commencé mes recherches sur les liens entre la culture s/Sourde, les jeunes enfants et la scolarisation, l’émergence d’éléments complexes et imprévus a modifié les objectifs de départ et l’organisation de mon étude. Ces découvertes et ces révélations inattendues m'ont obligé à remanier le projet. Je me suis rendu compte qu’il fallait plus de transparence et d’autoréflexion critique pour parler de ce qu’il se passait en moi en tant que chercheur, conteur et personne Sourde, à mesure que l’étude évoluait. Au lieu de l’ethnographie initialement prévue, l’étude s’est transmutée en une analyse de mon voyage au centre de la culture Sourde.

J’ai fini par comprendre que j’étais, et suis encore, trop investi intellectuellement et émotionnellement pour pouvoir, ni même vouloir, jouer le rôle de l’ethnographe, ne serait-ce que partiellement objectif. J’étais incapable de prendre le recul nécessaire à l’égard de ma vie et de ma subjectivité pour analyser ces phénomènes. Il m’aurait manqué l’ouverture d’esprit, la curiosité et l’impartialité requises d’un point de vue épistémologique et éthique pour mener une étude ethnographique classique sur la situation actuelle de l'éducation pour les sourds. Je ne parvenais pas à écouter avec bienveillance les parents décidés à implanter leur enfant, ou à faire des choix qui auraient pour conséquence d'éloigner leur enfant de la langue des signes. À ce stade de ma vie, je ne suis tout simplement pas prêt à faire la moindre concession qui encouragerait les machinations du monde entendant pour asseoir sa domination. Ma position est donc en contradiction totale avec le rôle traditionnel de l’ethnographe, qui aborde toute culture avec une objectivité et un relativisme culturel lui demandant de s’abstenir de tout jugement.

Dans ces chapitres, les langages des sciences sociales et des humanités fusionnent, le scientifique devient conteur. James Joyce (1939) a récusé les dichotomies en prenant la position de « ou l’un ni l’autre »i pour dépasser tout système de pensée binaire ou restrictif. Le concept de « ou l’un ni l’autre » a inspiré ma méthode de travail : entremêler science et récit et jouer sur différents styles d’écriture et méthodes afin de naviguer entre les mondes entendant et Sourd. Ma voix est celle d’un chercheur qui se sert d’histoires, les miennes comme celles de mes informateurs, pour examiner les diverses perspectives et points de vue divergents concernant les valeurs de la culture s/Sourde, l’enfance et la scolarisation.

Ces chapitres ne traitent pas uniquement de la culture Sourde ou du handicap. Bien des auteurs font figure d'autorité et ont écrit sur ces sujets avec beaucoup plus d’éloquence que moi. Ma formation universitaire englobe des champs tels que la jeune enfance, l’anthropologie de l’éducation, la littérature et les théories critiques qui visent une nouvelle conceptualisation permettant de repenser l’école, les enfants, la famille, la communauté, la recherche et le récit. Mes connaissances dans les domaines de la culture Sourde et du handicap sont simplement le fruit de mes expériences personnelles en tant qu’universitaire, autodidacte en la matière. S’il est vrai que j’ai passé la majeure partie de ma vie comme sourd oraliste à vivre, à apprendre et à travailler dans le monde entendant, voilà plus de dix ans que je me documente sur la culture Sourde et sur la scolarisation des sourds. J’ai d’abord sélectionné au hasard des ouvrages de référence : Nora Ellen Groce, William Stokoe, Harlan Lane, John Van Cleve, ainsi que Carol Erting, Brenda Jo Brueggemann, Ben Bahan, Dirksen Bauman et Paddy Ladd. Je me suis également rendu à la première école américaine pour Sourds dans le Connecticut, qui se situe à proximité de la communauté historique des Sourds de Martha’s Vineyard dans le Massachussets, à l’Université Gallaudet de Washington D.C., ainsi que dans des écoles pour sourds aux Etats-Unis et à travers le monde. J’ai passé des années à lire des ouvrages critiques reconnus dans le domaine du handicap, notamment ceux de Jan Valle, Philip Ferguson, Linda Ware, Simi Linton, Lennard Davis, Thomas Skrtic et Michael Bérubé. Chacun à sa façon, ces écrivains m’ont inspiré et ont façonné l’auteur que je suis aujourd’hui. J’ai lu leurs écrits pour des raisons personnelles, pour m'aider à mieux comprendre mes expériences et ma personnalité d’enfant, puis d’adulte sourd.

Une série d’heureux hasards m’a amené à rencontrer en personne certains de ces auteurs au cours de mon voyage au centre de la culture Sourde. J’ai eu le grand honneur de rencontrer Jan Valle, Philip Ferguson et Linda Ware, animateurs d’un atelier lors du colloque de l’AERA ; Michael Bérubé, qui m’a accueilli si chaleureusement à l'Université de l'Etat de Pennsylvanie ; Carol Erting et Dirksen Bauman, qui ont eu l’amabilité d’accepter que je présente ce livre à l'Université Gallaudet ; Brenda Jo Brueggemann qui a donné à ce livre le coup de pouce lui permettant d'être publié et a gracieusement accepté d’en écrire la préface ; enfin, Ben Bahan et les membres de sa charmante famille (Sue, Juliana et Davy) qui m’ont accueilli chaleureusement chez eux, et ont été mes guides dans le monde Sourd. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de rencontrer ces personnes, qui m’ont toutes inspiré, encore moins qu’ils deviendraient des personnages clés de l’histoire de ma vie.

Je n’avais pas du tout l’intention d’aborder le domaine des études sur les Sourds ou sur le handicap, préférant rester en marge, car il me semblait que l’expérience personnelle n’avait pas la même valeur qu’une formation « scientifique ». S’il y a un art dans lequel j’excelle, c’est celui de naviguer et de « me fondre » dans le monde entendant, mais je ne vis véritablement ni dans ce monde, ni dans celui des Sourds. Des années durant, j’ai cru être le seul à vivre dans ce monde de l’entre-deux ; j’ai compris depuis que ce n’est pas le cas.

Paddy Ladd (2003), dont les études sur les Sourds sont pour moi une source d’inspiration très poignante, explique que « exister, pour une personne Sourde, c’est être en devenir perpétuel », et mes récits plongent au cœur de ce phénomène du devenir chez mes informateurs, enfants et adultes (p. 3). Le voyage qui s’offre à moi est à la fois personnel et professionnel. Il me permettra de comprendre à la fois mon rôle en devenir comme membre de la communauté Sourde et comme chercheur dans le domaine des études sur les Sourds et sur le handicap. Je révélerai aussi le processus d’écriture de ce livre en devenir, tiré de mon vécu personnel au cœur des mondes contradictoires des Sourds et des entendants.

Méthodes, prismes théoriques et organisation

Les méthodes de recherche et les approches théoriques mises en œuvre dans cet ouvrage puisent dans de nombreuses sources et balaient divers champs : l’anthropologie, l’autobiographie, l’auto-ethnographie, la théorie critique de la race (Critical Race Theory), les études culturelles (Cultural Studies), les théories Cyborg, les théories Queer, la DeafCrit, les études sur les Sourds (Deaf studies), les méthodes et théories postcoloniales, les études sur le Handicap, les récits de vie, la théorie littéraire, les analyses narratives, les théories post-structurales/postmodernes, la théorie socioculturelle, les traditions indigènes/subalternes, entre autres. Au cours de mon voyage, j’ai souvent dû choisir dans ma boîte à outils les méthodologies et les théories les mieux adaptées pour expliquer les phénomènes imprévus qui survenaient. À l’image du bricoleur derridien, je me suis servi de tous les outils et matériaux à ma disposition.

Au tout début, j’avais prévu de n’utiliser les méthodes de l’autobiographie et de l’auto-ethnographie que pour l’introduction. Cependant, après le colloque de l’AERA, j’ai décidé de m’orienter davantage vers le genre autobiographique, le roman autobiographique et le récit auto-ethnologique. Ces formes d’écriture me donnaient plus de latitude pour rendre compte d’aspects non prévus et pour expliquer mon opposition (toujours aussi ferme) au système de rééducation spécialisée, soutenu par le corps médical et les réseaux qui s’y apparentent, et par tous les discours et dispositifs qui, selon moi, oppriment et assujettissent les enfants s/Sourds.

J’ai décidé de placer mon voyage et moi-même au centre de cette étude-histoire, et j’ai choisi la forme du récit autobiographique pour créer un dialogue en miroir. Ce dernier reflète ma vision du monde et la façon dont je concilie passé et présent. Suivant la tradition du roman picaresque et du testimonio, j’endosse volontairement le rôle du protagoniste et du narrateur, pour apporter une vision intime et critique du monde social auquel je suis confronté pendant ce voyage. Il ne s’agit pas uniquement d’un exercice égocentrique et narcissique (je reconnais qu’il y a un peu de cela), mais d’une occasion pour vous, lecteurs, de vivre ce voyage par procuration, mon histoire et moi-même faisant office de guides.

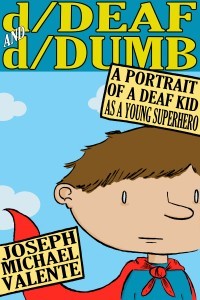

Ce livre est un roman-recherche à entrées multiples et puise dans les arts et les sciences pour décrire ma métamorphose, de « petit sourd » en « jeune super-héros ». Ces pages retracent mon histoire : ma petite enfance, le parcours difficile de l’écolier au sujet subalterne. C’est en évoquant mes souvenirs avec mes proches et mes informateurs que le thème principal de ma double identité, tantôt « petit sourd », tantôt « jeune super-héros » a pris forme. Les figures de mentor et de méchant viennent ensuite étayer et illustrer la genèse de cette identité émergeante de super-héros subalterne, combattant les forces kryptoniques d’une puissance entendante aveuglée par le désir de « réparer » les Sourds comme moi. Les derniers chapitres abordent ma vie actuelle de « jeune écrivain super-héros », les coûts et les bénéfices d’une existence menée dans ce monde intermédiaire : solitude, souffrance, une empathie extrême pour ceux qui sont réduits au silence, mais aussi mes super-pouvoirs de conteur. Au cours de ce voyage, il m’arrive d’insérer des digressions qui rappellent le roman picaresque et la bande-dessinée (à l’aide de personnages emblématiques : Commandeur, Sean, Madame Kapell, notamment). Ces incises narratives révèlent peu à peu en quoi mon histoire propre et mon identité duale sont les moteurs qui me poussent à devenir le jeune super-héros, universitaire et conteur que je suis et que je m’efforcerai de rester. Ce que je retiens de ce voyage, c’est qu’on est s/Sourd m/Muet pour la vie.

Chapitre 4

Mère hystérique sans mode d’emploi pour enfant sourd

Des effluves d’air marin venues de l’Atlantique flottent sur la baie de Great South. C’est ici que somnole Bayport, village côtier de Long Island dans l’état de New-York, indifférent à l’agitation de la mégalopole ultra-branchée située à 80 km à l’ouest. Nous sommes à l’automne 1975, six semaines après ma naissance. Mon père travaille tout près de New York et il rentre tard. Maman est seule à la maison avec John, mon frère âgé d’un an, et moi. Il est presque minuit quand elle se rend compte que j’ai une forte fièvre. Paniquée, elle réveille John et nous installe tous les deux à l’arrière de la voiture familiale, une Oldsmobile Cutlass rouge, pour se rendre aux urgences de l’hôpital de Brookhaven, près de Sunrise Highway, à un quart d’heure environ de notre maison de Bayport Avenue.

Le médecin diagnostique un cas de mère « surprotectrice », de femme « hystérique » et nous renvoie chez nous. Une fois John recouché, elle touche mon front. Il est brûlant, je suis en sueur et je hurle. Ma mère suit les consignes du médecin et me frictionne avec des serviettes imbibées d’eau froide, qu’elle passe et repasse sous le robinet, de façon obsessionnelle. Et puis, j’arrête de crier. Maman s’affole, elle ne sait pas quoi faire. Elle nous emmène, John et moi, à l’hôpital de Riverhead, à une trentaine de minutes à l’est, sur Sunrise Highway. Elle conduit à tombeau ouvert sur une petite route de campagne sinueuse et non éclairée, son cœur bat à tout rompre. Elle entend mon souffle de plus en plus court. Arrivée enfin à l’hôpital, elle pile, nous attrape l’un et l’autre à l’arrière de la Cutlass, en prend un sous chaque bras et court jusqu’aux urgences où elle fait une entrée fracassante

Ma courte vie est sur le point de s’achever. Le personnel hospitalier signe mon admission et se dépêche de s’occuper de moi. Des infirmières me plongent dans une baignoire remplie de glaçons et d’eau froide. Elles parviennent ainsi à faire baisser ma température, ce qui me sauve de la mort et marque mon entrée dans le monde de la surdité. Une infirmière explique à ma mère que je souffre d’une double pneumonie. La fièvre a failli me tuer. Ma mère reste à l’écart avec John, et elle regarde. Infirmières et médecins me font subir un examen approfondi. Son cœur se remplit de douleur.

Puis l’hôpital appelle la police.

Ils demandent qu’une plainte soit déposée contre ma mère pour négligence et mise en danger de la vie d’autrui. C’est alors que ma mère devient « hystérique ». Elle explique que c’est entièrement de la faute de l’urgentiste de Brookhaven et leur dit d’appeler l’autre hôpital. Une fois notre première visite confirmée, les médecins et la police abandonnent les menaces. Certains s’excusent ; d’autres non.

Un mois plus tard, je quitte enfin l’hôpital. Personne ne sait vraiment quel a été l’impact de la fièvre, ni sa gravité. Bien plus tard, alors que je suis en maternelle, les médecins concluent que c’est cette fièvre qui a endommagé mon oreille interne, détériorant gravement le côté gauche et irrémédiablement le côté droit. En termes pseudo-cliniques, les médecins expliquent à ma mère que je suis sourd profond de l’oreille droite ; celle-ci ne perçoit et ne percevra jamais aucun son. Pour l’oreille gauche, ils diagnostiquent une perte auditive neurosensorielle de grave à totale. Cela signifie que les cellules ciliées de la cochlée, indispensables pour distinguer les paroles, ont été en grande partie détruites.

En d’autres termes, je suis très sourd.

La plupart des gens que je rencontre me demandent immanquablement : « Êtes-vous vraiment très sourd ? ». Je ne saurais dire d’où je tiens cette explication mais, à chaque fois, je réponds machinalement : « Je suis sourd à 100% de l’oreille droite, je n’entends rien du tout. Du côté gauche, je suis sourd à 95%. Avec mon appareil auditif, je gagne 5 à 10% d’audition. La plupart du temps, je lis sur les lèvres. »

Pour être franc, je ne sais pas si je suis vraiment sourd à 95%. C’est comme ça que je le ressens, mais je sais bien que les audiologistes n’utilisent ces termes ni pour qualifier ma perte auditive, ni celle des autres.

Même quand les gens sont au courant de tout ça, les choses n’en sont pas moins compliquées. En grandissant, j’ai appris à mieux comprendre et à mieux gérer ma surdité au quotidien. Ma mère disait parfois : « Tu n’es pas venu au monde avec un mode d’emploi. »

S’il y en avait eu un, il nous aurait évité de passer toute une vie à apprendre ce que nous savons aujourd’hui. Avec mon appareil auditif à l’oreille gauche, je confonds souvent le son « b » et le son « p » ; même chose pour le « tch » et le « ch ». Je prends le bruit d’une moto pour celui du vent, le tic-tac d’une horloge pour un robinet qui goutte, et la voix d’une femme pour celle d’un homme au téléphone. Il m’arrive aussi fréquemment de croire que les gens écoutent alors qu’ils sont en train de parler, et je ne distingue pas une intonation amicale de celle de quelqu’un qui est en colère. Tout le monde sait que je n’entends pas dans le noir. J’évite la foule et les pièces qui résonnent. Les personnes qui parlent en mettant leur main ou un objet quelconque devant leur bouche ne se verront répondre que par un sourire ou un hochement de tête. Les moustaches mal taillées rendent la lecture sur les lèvres deux fois plus difficile. En général, je ne pratique pas d’activités aquatiques de peur de mouiller mon appareil auditif.

Un mode d’emploi devrait aussi expliquer la disposition des places autour d’une table. Par exemple, au restaurant, si la table est contre un mur, je dois m’asseoir de manière à entendre de mon oreille gauche tous les convives ainsi que le serveur (mais en général, je demande quand-même à la personne assise à côté de moi de me répéter ce qu’il a dit). Dans ce cas, la conversation nécessite à la fois d’écouter et de lire sur les lèvres. Si la table est ronde, je lis sur les lèvres car à ma droite tout le monde est inaudible. Si la table est rectangulaire, je parle à la personne à côté de moi. Le pire, ce sont les salles de classe avec les bureaux disposés en rangées : là je ne lis pas sur les lèvres, j’ n’écoute pas non plus, je rêvasse. Marcher dans la rue est aussi plein de traquenards, sauf qu’en plus, je ne peux pas regarder où je vais s’il faut parler en même temps.

Enfin, un mode d’emploi devrait préciser : si je n’entends pas ce que vous dites, attendez quelques secondes avant de répéter. Il peut s’écouler un certain temps avant que le son capté par l’appareil auditif soit décrypté par mon cerveau. Le temps qu’il faut pour transformer les bruits inintelligibles que j’entends en propos compréhensibles.

Si je dois tout de même vous faire répéter, comprenez bien que je ne souffre pas d’une simple perte auditive mais d’une perte neurosensorielle. Cela veut dire qu’il ne sert à rien de parler plus fort, j’ai seulement besoin de réentendre les sons que j’ai n’ai pas compris. S’il existait un mode d’emploi pour enfant sourd, c’est sûrement ainsi qu’il commencerait.

Chapitre 5

Tempêtes tropicales, voyage dans le temps et baptême inachevé

Ce mardi s’annonce brumeux et humide. Nous sommes le 10 novembre 2009 et l’ouragan Ida a frappé le Golfe du Mexique ce matin. J’apprends à la télévision qu’Ida vient d’être classée tempête tropicale mais que des inondations sur le littoral et à l’intérieur des terres sont à prévoir lors de son passage sur la péninsule de la Floride. De ma fenêtre, je vois les nuages noirs et la pluie arriver sur la ville de Tallahassee, en Floride. C’est désormais ici que je vis et travaille comme assistant à l’Université de l’Etat de Floride. Je suis nerveux et perdu dans mes pensées. Je n’ai pas dormi de la nuit et je porte encore le jean déchiré et le t-shirt de la veille. Je scrute les nuages bleu-gris qui s’approchent peu à peu de ma maison en briques rouges. Ce sont d’abord de grosses gouttes qui commencent à tomber, puis c’est le déluge ; ça m’apaise un peu. Je m’assieds à mon bureau et regarde fixement par la fenêtre. Dehors, la pelouse me rappelle la toute première histoire que j’ai écrite chez l’orthophoniste, Mme Kapell, celle d’un super-héros qui voyage dans le temps en plongeant dans un tapis moelleux d’herbe vert menthe. Je me rappelle m’être alors trouvé très intelligent d’avoir inventé une description aussi riche en sensations : moelleux, herbe vert menthe. Je repense souvent à cette histoire. Parfois, je n’ai que ça en tête pendant des jours.

Si seulement je pouvais remonter le temps. Si seulement je pouvais faire comme le super-héros de ma première histoire et voyager dans le temps en plongeant dans un tapis moelleux d’herbe vert menthe. Alors je reviendrais en arrière quand c’était dur à l’école et que tous ces sales gosses m’embêtaient et je réconforterais le petit Joey. Je dirais au petit garçon que j’étais que tout se passerait bien mieux que je ne l’avais imaginé. Je lui parlerais de toutes ces choses extraordinaires qui m’arriveraient quand je serais grand : les voyages dans le monde entier, l’écriture, et devenir un super-héros. Enfin, pas le genre de super-héros des B.D. que je lisais, mais un super-héros quand même.

Sauf qu’en réalité, il n’y a pas de tapis moelleux d’herbe vert menthe dans lequel plonger pour remonter le temps. Il n’y a que des souvenirs. Je ne suis pas toujours certain de l’exactitude de mes souvenirs mais je suis sûr d’une chose : sans mon imagination, j’aurais abandonné depuis longtemps. Cela ne fait aucun doute.

Enfant, j’avais très peur de perdre mon imagination. Je craignais que, passé un certain âge, elle ne disparaisse. L’imagination n’avait pas sa place dans le monde d’adultes que je connaissais. Je pense souvent à ces choses-là, encore aujourd’hui.

J’ai les yeux rivés sur la pelouse devant la fenêtre. Mais c’est en moi-même que je regarde à présent. Je m’imagine plonger dans ma pelouse pour être aspiré dans le tourbillon du temps. J’ai l’impression de retracer les étapes de ma propre vie : de ma naissance à aujourd’hui, les scènes se succèdent rapidement. Je vois défiler les lieux associés à chaque épisode de ma vie: une Oldsmobile Cutlass rouge ; une cage à écureuil sur une aire de jeu ; le bureau lambrissé du directeur ; l’aérodrome de Bayport. Je poursuis mon voyage dans le temps et atterris soudain aux alentours de 2006 ; je suis étudiant à l’Université de l’Etat d’Arizona, nous ne sommes qu’une douzaine dans la classe. C’est un cours du professeur Joe Tobin qui porte sur les théories post-structuralistes. Je me rappelle que c’est lors de ce cours que Joe a parlé de ces deux théoriciens, Michel Foucault et Louis Althusser. J’ai le souvenir très net de ce jour, et de mon enthousiasme quand l’idée m’est venue d’examiner ma vie à travers ce nouveau prisme critique. J’avais trouvé le moyen de transformer des souvenirs douloureux en souvenirs super-puissants. Une thérapie par la théorie. Au lieu de n’être qu’un « petit sourd », je me servais de ces théoriciens pour réinventer l’histoire de ma vie. Je décidai alors de m’imaginer en « jeune super-héros » luttant pour survivre face à un régime tyrannique dominé par les forces de l’Obscurité. Il me semblait qu’ainsi ma souffrance avait un sens, qu’elle m’avait préparé à mon destin de super-héros justicier. Ces théoriciens m'ont aussi donné le super-pouvoir de repenser et de revivre des moments de ma vie où je me suis senti impuissant. Quand je voyage dans le temps, j’ai l’impression d’être Superman dans ce film où il fait tourner la Terre à l’envers pour inverser le cours du temps après un énorme séisme. Voyager dans le temps me donne le sentiment de pouvoir réparer les injustices du passé, moi aussi.

A présent, j’intègre Foucault et Althusser à mes réflexions automatiquement. Je repère dans mes souvenirs d'enfance les caractéristiques de la théorie développée par Foucault du contrôle des esprits dans le monde moderne (qui nous amène à nous policer nous-mêmes), mais aussi le principe des procédés dogmatiques (qui font de nous des masses obéissantes) décrit par Althusser.

Je me dis que Foucault et Althusser seraient sûrement d’accord avec moi lorsque j’affirme que la « surdisation et mutisation » des enfants sourds est au fond l’œuvre d'un gigantesque empire du mal. C’est dès que le diagnostic de surdité est posé que cet empire tisse sa toile autour de l’enfant, créant ainsi une redoutable force collective. Celle-ci est composée, entre autres, de médecins, d’enseignants, de vendeurs d’appareils auditifs et d’implants cochléaires, de travailleurs sociaux et d’orthophonistes. Chacun joue son rôle de figure d’autorité culturelle dans une mascarade qui impose aux Sourds d'être réparés. Toutes ces figures d’autorité font partie, sciemment ou non, d’un collectif complexe d’hôpitaux, d'écoles, d'entreprises et de fournisseurs d’équipement médical, d'organismes sociaux, de centres de rééducation, et ainsi de suite. L’ensemble de ces acteurs s'unit pour forcer les enfants sourds à devenir des patients, des élèves de l'éducation spécialisée, des consommateurs d’appareils auditifs, d’implants cochléaires ou de séances d'orthophonie, tributaires des services sanitaires et rééducatifs. Toutes ces forces réunies partent du principe que les enfants sourds ont besoin d'être réparés, et en tirent profit. Cette nécessité de réparation alimente le cycle infini de la rééducation. Ce sont les pratiques occultes de ce que j'appelle la « surdisation et mutisation » des enfants. Ce processus se traduit par l’intériorisation du sentiment de déficience chez l’enfant sourd. Il m’apparaît plus clairement aujourd’hui que c'est notre façon de voir, ou de ne pas voir, les personnes sourdes qui rend ces forces soit bienfaisantes, soit dangereuses. Ce sont les théories qui m’ont donné les mots pour formuler la manière dont cette « surdisation et mutisation » s’est opérée et continue de s’opérer, pour moi comme pour tous les jeunes enfants sourds, aujourd’hui.

Ce que j’ai compris à présent, c'est que notre façon de percevoir le monde n’est autre qu’une théorie bien vivante. C’est elle qui conditionne notre perception et, par conséquent, nos actes. Et ces théories ont un impact sur le monde réel. Elles trouvent leurs racines dans nos foyers, dans nos communautés, dans le monde, très concrètement. Michel Foucault (1978 ; 1992 ; 1995) décrit cette puissante technologie qui agit sur le corps pour ensuite influencer l'esprit, une forme de contrôle généralisé. Il dresse une généalogie de ces forces d’oppression. Relevant autrefois de contrôles religieux externes et de discipline corporelle, elles se sont transformées, au cours du XIXe et du XXe siècle, en un contrôle des esprits. Mais le terme de « contrôle des esprits » ne dit pas toute sa complexité. Pour Foucault, cela va au-delà du contrôle sociétal, et concerne également la façon dont le savoir lui-même est accepté, combattu, rejeté, voire transformé. Ce mode de contrôle revêt l'apparence d'une vérité incontestable mais, quand on le réduit à son noyau, il révèle que c’est le savoir en soi qui constitue le pouvoir. Les dépositaires de ce savoir possèdent nos corps et nos esprits. Ces nouveaux contrôles internes policent l'« âme » ou l'esprit, trompant les sujets au point de leur faire assumer la tâche ingrate de leur propre oppression. Foucault a révélé l’émergence d'un nouveau dispositif de contrôle, qui œuvre de manière moins visible et plus autonome pour contrôler les masses. Intériorisé et invisible, il se perpétue, entretenu par une majorité qui ne se doute de rien. Cette force est encore très active de nos jours.

Les croyances, dogmes, ou idéologies sont autant de théories vivantes. Louis Althusser (1972) décrit la manière dont l'idéologie transforme les individus en sujets, qui ne sont de ce fait que des constructions idéologiques. A titre d’exemple, la façon dont une société détermine ce que signifie être un patient, un étudiant, un soldat ou un prisonnier, relève de l’idéologie. Chaque sujet est un acteur culturel, remplissant le rôle qui lui est imparti. Althusser montre comment chacun contribue, sans contester, à un système d’institutions sociales, tentaculaire et insaisissable. Les sujets sont façonnés au contact de ces institutions sociales, qu’Althusser nomme appareils idéologiques d'État (AIE). Hôpitaux, écoles, services de rééducation et organismes sociaux sont les tentacules de ces AIE. Ils œuvrent de concert pour permettre la violence linguistique, sociale et culturelle perpétrée contre les enfants sourds et leurs familles. Cette violence se manifeste sur nos écrans de télévision, dans nos salles de cinéma, sur les ondes, dans nos journaux, magazines, revues scientifiques et pédagogiques, mais aussi dans nos documents officiels et dans le discours politique. Tous ces éléments font partie des AIE. Ensemble, ces forces violentes utilisent le discours pour perpétuer une conception de la surdité envisagée comme une déficience. Les AIE entretiennent les conditions d'oppression des enfants sourds.

En effet, l’enfant évolue en permanence dans des conditions d’oppression, à la fois extérieures et intérieures. À l’intérieur, cependant, une autre force est à l’œuvre : celle qu’Althusser nomme « interpellation » (1972). Contrairement à l’appareil idéologique d'État, qui présente une certaine visibilité, l’interpellation est très difficilement repérable. Les enfants sourds et leurs parents sont interpellés par des représentations « toujours-déjà » existantes, dominées par le monde entendant, et qui reposent sur l’idée que les sourds doivent être réparés. Cette vision interpelle parents et enfants en les convainquant que la surdité doit être soigné, d’où l’obstination à normaliser et à rééduquer ces oreilles déficientes et indisciplinées. Les enfants sourds, toujours-déjà défaillants, sont éternellement en quête de la faculté d’audition ; en d’autres termes, ils intériorisent les attentes inhérentes à leur position de sujet « a-normal ». Le résultat final est une reproduction des idéologies de l’ouïe toute-puissante, qui dominent le corps et l’esprit (Althusser, 1972). Mais il y a ceux qui résistent à ce conditionnement.

Les écrits de Foucault sur l’identité (1992) révèlent l’action de ces forces redoutables. Il démontre ce qu’il y a de commun entre toutes les luttes contestataires et légitime ceux qui résistent à l’oppression par cette question-réponse simple et clairvoyante :

Qui sommes-nous? [Nous sommes] un refus de ces abstractions, un refus de la violence exercée par l'État économique et idéologique qui ignore qui nous sommes individuellement, et aussi un refus de l'inquisition scientifique et administrative qui détermine notre identité. (p.302). ii

Qui sommes-nous ? Qui suis-je ?

Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? C’est étrange de parler de moi dans un espace habituellement réservé à un discours objectif et scientifique qui fait autorité. Après des années passées à apprendre à mener des travaux de recherche classiques, je découvre aujourd’hui que les histoires personnelles peuvent être un terrain fécond pour la recherche et me permettre de comprendre rétrospectivement ma vie de « petit sourd ». Un jour, lors d’une conversation téléphonique à propos de mon projet de recherche, ma mère m’a raconté l’histoire de l’hôpital qui avait appelé la police le jour où j’étais devenu sourd. J’étais indigné. Lorsque j’ai voulu savoir pourquoi elle ne m’en avait jamais parlé auparavant, elle m’a répondu que je ne le lui avais jamais demandé.

Quand je la pousse à m’en dire plus, elle m’explique que ce qu’elle désirait par-dessus tout, c’était que les gens autour d’elle comprennent. Elle précise, à l’aide d’une formule souvent répétée : de l’empathie, pas de la compassion. Elle ajoute qu’en général les équipes médicales et pédagogiques traitaient ses échecs de mère avec un mélange de compassion et de mépris. Elle n’avait pas été capable d’avoir un enfant normal ; elle n’avait pas été capable d’écouter lorsque l'on m’imposait des limites ; elle n’avait pas été capable de comprendre que son enfant était handicapé. Sa position n’était ni politique, ni éducative, ni culturelle. Elle refusait simplement d’accepter l’échec. Pour ma mère, échouer n’a jamais été envisageable. Même aujourd’hui, elle refuse d’admettre l’idée que je suis handicapé. Pour elle, je ne suis pas sourd. Il est simplement préférable, dit-elle, de me regarder quand on me parle.

Je devrais sans doute préciser à ce stade que, lorsque j’ai confié à ma mère mon envie d’écrire ce livre, elle s’est inquiétée de la façon dont les gens pourraient nous juger si l’on exposait nos vies privées, et des conséquences éventuelles de la publication de cet ouvrage. Elle ne l’a pas dit, mais j’ai deviné qu’elle en avait assez d’être jugée sur son rôle de mère. Je comprenais tout à fait son inquiétude et son besoin d’un peu de paix et d’intimité. Elle craignait également de rouvrir d’anciennes blessures, même sans le vouloir. Je lui ai promis qu’on saurait y faire face.

Avant de commencer le projet, nous avons convenu tous les deux qu’il y avait certains terrains sur lesquels le livre ne devrait pas s’aventurer. En fait, chacun de nous en a choisi un. Pour ma mère c’était tout ce qui avait une relation avec mon père biologique, violent, alcoolique et absent, auquel elle a ajouté par la suite quelques détails sans signification relatifs à ma vie en tant que sourd. J’ai approuvé et choisi pour ma part les nombreuses opérations subies pour combattre mon « cancer de la peau ». Ces deux sujets se trouvaient en dehors de nos zones de confort car ils évoquent des blessures qui doivent encore cicatriser, du moins en ce qui me concerne. Au moment même où j’écris ceci, je ne suis tout simplement pas prêt à m’épancher ou à écrire davantage sur mon père biologique ou mon cancer présumé. C’est pourquoi cet ouvrage propose non pas mes mémoires mais un portrait de ma vie d’enfant sourd. Croyez-moi, il reste encore beaucoup à raconter.

Parfois, quand je discute avec ma mère, elle me confie son sentiment d’échec en tant que parent, sa peur d’être constamment jugée par des professionnels, et ses doutes sur ce qui aurait été le mieux pour moi. Pour elle, tout a commencé le jour de ma première hospitalisation, et s’est poursuivi avec ses efforts pour me permettre de fréquenter l’école publique et de suivre une scolarité en intégration. Pour moi, tout a commencé lors de mon entrée en maternelle, et se poursuit encore aujourd’hui.

Grâce à Foucault et à Althusser, mon regard sur mon premier séjour à l’hôpital et mes années d’école a changé. Retrouver des souvenirs d’enfance ne me pose pas de problème, mais m’en distancier est bien moins évident. Mes enquêtes au sein des écoles maternelles pour enfants sourds m’ont poussé à m’interroger sur ces souvenirs et à creuser d’autres sujets de réflexion. Les personnes que j’ai sollicitées dans les écoles, parents, enseignants ou autres membres du personnel, m’ont souvent demandé pourquoi je souhaitais étudier les jeunes enfants sourds, leur famille et leur école. Ma réponse a toujours été la même : je veux donner vie aux histoires, semblables ou non à la mienne, de personnes ayant grandi avec la surdité dans un monde où l’ouïe est toute-puissante. Donner vie, et non donner une voix. La voix suppose qu’une prise d’autonomie passe nécessairement par le discours vocal, tandis que donner vie signifie reconnaître la culture visuelle de la surdité et valoriser l’expérience vécue, souvent négligée dans la recherche sur la surdité et le handicap en général.

Bien souvent, cette réponse simple donne lieu à de nouvelles questions. Mes correspondants inversent régulièrement les rôles et m’interrogent : Comment se fait-il que je n’ai jamais appris la langue des signes ? Quelles écoles ai-je fréquentées ? Comment ai-je appris à parler aussi bien ? Comment ai-je connu une telle réussite dans le monde entendant ? Quelles sont mes conseils pour leur enfant ? Chacun souhaite approfondir, renforcer, valider ou mieux comprendre une perspective en particulier. Je suis toujours partagé sur ces questions, craignant de devenir un porte-drapeau pour les partisans du « tout-oral », ou de devoir leur dicter la conduite à adopter. Bien que sourd oraliste du point de vue de la communication, je me sens culturellement Sourd. Je ne sais jamais vraiment jusqu’à quel point je dois me dévoiler et révéler mes convictions personnelles et mon point de vue.

Avec ce livre, j’abandonne la posture de réticence qui a toujours été la mienne. D’abord à travers les prismes foucaldien et althussérien, je relate certains épisodes de ma vie en tant qu’élève recevant un enseignement spécialisé, ou de « petit sourd » isolé, intégré dans une école publique, où les sentiments d’aliénation, de stigmatisation, et d’échec intériorisé entraient constamment en contradiction avec d’autres : l’acceptation, la fierté, une grande potentialité. Ensuite, après chaque reconstruction de souvenir et chaque entretien, je me prends comme objet d’étude (la démarche « self as instrument ») pour (re)découvrir comment mon histoire personnelle a forgé le chercheur et conteur que je suis devenu (Eisner, 1991 ; Clandinin et Connelly, 2000 ; Barone, 2001).

Au cours de ce voyage, j’analyse également l’emploi de la formule « s/Sourd-m/Muet », dans la tradition des stratégies de décolonisation subalternes (voir Said, 1993; Spivak, 1988) et indigènes (Smith, 1999), afin de renommer et de reconceptualiser les oppositions entre surdité physique et surdité culturelle, entre silence et prise d’autonomie (Ladd, 2003, 2005). Historiquement, tout au moins depuis Aristote, le terme « sourd-muet » sert à désigner une incapacité vocale et, par extension, intellectuelle. La graphie « s/Sourd » fait référence à un monde vécu reposant sur la double culture anglais-Langue des signes américaine, ainsi qu’aux représentations de la surdité physique par rapport à la surdité culturelle (Woodward, 1972). Depuis peu, cette graphie est aussi utilisée pour illustrer l’écart identitaire selon que l’on évolue dans le monde entendant ou Sourd (Baynton, 1996; Senghas et Monaghan, 2002). J’établis un parallèle à ce terme en introduisant celui de « m/Muet », où le « m » minuscule rappelle ce silence imposé historiquement aux sourds (Padden et Humphries, 2005), et le « M » majuscule, tout en reconnaissant le passé douloureux lié à ce termeiii, permet de symboliser l’espace (et les luttes) qui sépare le silence de la prise d’autonomie, réalité inéluctable pour les enfants sourds qui cherchent leur chemin dans ce monde dominé par les entendants.

Selon les éthiciens s'intéressant à la relation souvent dissimulée entre pouvoir et savoir « [l’on] pourrait dire que les relations de pouvoir ont été progressivement gouvernementalisées, c'est-à-dire élaborées, rationalisées et centralisées dans la forme ou sous la caution des institutions étatiques. » (Foucault, 1982). Les (pré)conceptions hégémoniques sur la surdité, « (...) du fait même de leur bon sens apparent, sont difficiles à identifier mais plus difficiles encore à faire évoluer » (Thoryk, Roberts et Battistone, 2001, p. 188). H-Dirksen Bauman (2004) avance l’idée qu’une position phonocentrique non contestée « est devenue partie intégrante du ‘bon sens’ audio-centré. Les personnes sourdes sont confrontées à des attitudes et jugements audistes qui cachent des idéologies opprimantes » (p. 240). Harlan Lane (2002) remarque : « J'ai demandé un jour à un collègue, un professeur d'université que j'appellerai Archibald, s’il considérait que les personnes sourdes étaient handicapées. ‘Bien sûr, simple question de bon sens’ a-t-il répondu. »

En procédant à l’analyse de ma propre vie, cet ouvrage problématise les approches relevant du « bon sens » qui président à l’éducation de jeunes enfants sourds. Il dévoile également les subtils mécanismes mis en œuvre pour réguler le corps des sourds (voir Foucault 1992, 1995 ; Baker, 2002, 2003 ; Padden et Humphries, 2005). Ces mécanismes de régulation reflètent une position épistémologique audiste et idéologiquement normative, où la surdité est considérée comme un défaut qu’il faut corriger et où les enfants doivent être (mal) éduqués (Lane, 2002, 2005 ; Ladd, 2003, 2005).

Aujourd’hui encore, mon baptême dans le monde Sourd demeure inachevé. Du point de vue linguistique, je suis toujours étranger. La revendication de mon identité « Sourde » s’avère être un voyage long et éprouvant. Revendiquer mon moi colonisé et désapprendre ma « surdité » a été, et demeure, une tâche encore plus ardue. À trente-quatre ans, je peux désormais reconsidérer ma vie et retracer la trajectoire de mon appropriation progressive d’une identité de Sourd (Linton, 1998; Ladd, 2003, 2005). Ce baptême inachevé, ce voyage, ont été à la fois passionnants et douloureux. J’ai vécu toute ma vie dans un lieu issu de ma propre imagination, aux frontières du monde Sourd et du monde entendant majoritaire. Parfois, je regrette terriblement de n’avoir pu vivre dans l’un ou dans l’autre, n’importe lequel, mais pas dans l’entre-deux.

Chapitre 6

Old Sparky et Gramma. Au palais des glaces et des bonbons.

Le premier choc vient tout droit de l'espèce de bandeau en cuir maintenu par une boucle sous mon menton. Ca m’envoie une décharge en plein milieu du crâne. Je sens le choc électrique me vriller les tympans. Une seconde décharge me tire brusquement le crâne vers l'arrière dans un enchaînement rapide : droite, gauche, uppercut. Old Sparkyiv est en effervescence.

La secousse fait tressaillir chacune de mes vertèbres et mon sternum, puis traverse ma cage thoracique. Elle se propage ensuite le long de mes hanches, du fémur, des tibias, du péroné et termine sa course dans un crépitement des orteils. Mes bras sont cloués aux accoudoirs, et mon corps s’affaisse sur la chaise électrique. Encore deux décharges.

Droite, gauche, uppercut.

Droite, gauche, uppercut.

Ça crépite. Ça crépite.

Lorsque je reprends mes esprits, je lève légèrement la tête et ouvre les yeux. Ils ressemblent à des œufs durs. Je crois voir quelque chose de rouge. Oui, c'est bien ça, c’est ma cape. Il me la faut.

Elle est posée sur une chaise juste de l'autre côté de la vitre épaisse où un tas de blouses-blanches, médecins et autres, se sont rassemblés. Ils me tournent le dos. Je suppose qu'ils sont venus pour assister à l'exécution. Ils sont loin de s'imaginer que j'ai des super-pouvoirs et que je ne peux pas mourir. Je suis un super-héros.

Je laisse retomber la tête et le menton sur ma poitrine, faisant mine d'être mort. C'est le silence absolu dans la pièce. Aucun bruit dehors non plus. Quelques minutes passent, et toujours rien. Personne ne vient voir dans quel état je suis. Je patiente encore un peu. Pour faire semblant d'être mort, je ne fais pas un mouvement, je ralentis ma respiration, et j’imagine la rigidité cadavérique s’emparer de moi. Je laisse couler un peu de bave du coin de la bouche, le long des joues, du menton et sur ma chemise. Une fois, j'ai entendu dans une émission télé que lorsque les gens meurent, ils se font pipi et caca dessus. Je ne veux pas en faire autant et force donc juste un pet. L'odeur s'attarde un peu, se mêlant à l’air vicié de la pièce. Les portes finissent par s'ouvrir en grinçant. Je ne desserre pas les paupières. Je fais le mort. Les médecins entrent dans la chambre mortuaire.

J'entends un chuchotement. Mon dieu, pfiouu, puis quelqu’un murmure lentement, ç-çç-ça pue.

Je voudrais tellement ressusciter maintenant pour leur dire que c'est ça, l'odeur de la mort. C'est l'odeur de leur perte imminente, le châtiment d'un super-combattant du crime. Mais il est trop tôt pour que dévoile mon jeu. Il faut d'abord qu’ils débouclent ce machin en cuir et qu’ils me libèrent les poignets. Ensuite, je reprendrai vie.

J'entends des rires étouffés, des pas qui se rapprochent pour finir par s'arrêter à côté de moi, puis un cri, suivi de chut, chuut.

- Il est vivant ? demande un des toubibs.

L’un d’eux me prend le pouls pendant qu'un autre défait les boucles et qu’un troisième enlève le bandeau. Je sens leurs mains partout sur mon corps.

Je me dis : si je veux m'évader, il faut que je récupère ma cape et que je détale tout de suite. C’est maintenant ou jamais, ma seule chance. Je peux le faire. Je suis un super-héros.

J'ouvre grand les yeux. Les médecins me regardent, abasourdis. Ils sont tous bouche bée. Je balance un uppercut à la tête du toubib le plus proche de moi. Il s’effondre. Un de ses collègues essaie de rattacher les sangles, tandis qu'un autre me retient les bras. J'utilise ma force surhumaine pour les repousser. Je donne un bon coup de genou dans le ventre de celui qui tient les sangles ; le second, derrière moi, se prend des coups de coude au visage et au cou. Les deux finissent K.O. Mais d’autres blouses-blanches reviennent à l’attaque.

Je balance mes deux pieds dans la poitrine du premier qui s’approche, l’enjambe, et me propulse vers la sortie. D’autres types encore essaient de m’attraper au passage alors que je file vers la porte, où un de leurs collègues se tient prêt. Je rentre l’épaule et me lance contre la lourde porte de métal vert, déséquilibrant le toubib terrorisé, qui se jette tout de même sur moi. Je l'évite, m’empare de ma cape, et jette un coup d’œil rapide autour de moi pour trouver une issue.

Je ne vois que deux solutions : soit foncer dans le groupe de blouses-blanches qui s’avance vers moi et arriver jusqu’à la porte principale pour prendre le couloir qui mène à l’escalier du parking, soit tenter de sauter par la fenêtre ouverte.

Toute la scène se fige lorsque Maman entre dans la salle. Même les médecins s’immobilisent. Ils ont l’air complètement perdus.

Je vois le visage de Maman se décomposer lorsqu’elle découvre tout ces gens à terre, blessés. Certains essaient encore de m’approcher. Je ne peux qu’imaginer à quel point tout ça doit lui paraître saugrenu.

- Mon dieu, mais qu’est-ce qui se passe ici ? demande Maman, à personne en particulier.

- Joey ? Elle a l’air troublée et en colère. Joey, mais qu’est-ce que tu fabriques ?

Sentant que mon attention s’est relâchée, les blouses-blanches veulent de nouveau s’emparer de moi. Ma cape à la main, sans réfléchir, j’avance pour sauter par la fenêtre.

Je la loupe. À la place, je percute le mur de briques, le traversant comme l'incroyable Hulk.

J'entends le cri de Maman ; les blouses-blanches se mettent à hurler.

Je tombe.

Comme la fenêtre est au rez-de-chaussée de l'immeuble, je ne tombe pas de très haut. J'atterris les pieds en avant dans un buisson. Devant moi, un panneau aux lettres dorées indique : Hôpital Saint-Charles. Clinique d'Audiologie.

Je déteste cet endroit.

Maman et les toubibs se sont agglutinés à la fenêtre. Tous semblent être sous le choc. Je me remets à courir. J’ai un peu honte de piétiner les massifs de fleurs orange, violets et jaunes. J'essaie de les éviter en sautant par-dessus, tout en continuant de courir. Arrivé enfin au bout du jardin, je monte sur une butte d’où j’aperçois les bois au loin. Si je réussis à les atteindre, je serai libre. J'enclenche ma vitesse supersonique et traverse la pelouse comme une fusée en direction des bois.