« L’histoire a cessé de se limiter aux faits politiques, à ce qui intéressait les classes dirigeantes, le noble ou le prêtre, d’étendre sa curiosité à toute la vie, aux faits de civilisation, à l’économie, à toutes les classes sociales. »

Georges Lefebvre

« Il y a des effets de vérité qu’une société comme la société occidentale, et maintenant on peut dire la société mondiale produit à chaque instant. »

Michel Foucault

La brève citation de Lefebvre qui inaugure ce travail indique le lieu où l’Histoire commence à quitter le « H » majuscule des grands espaces pour, progressivement, entrer dans les petits recoins et les passages les plus infimes des récits : histoire sociale, micro-histoire, histoire des petits hommes, sont quelques-unes des dénominations avec lesquelles la nouvelle génération, essentiellement de la décennie 1960, essaie d’aborder, pratiquer, étudier et écrire la discipline, le passé. Ce changement d’axe de fond, la décentration, n’est pas sans conséquences. L’ouverture et l’intégration d’archives jusqu’à présent ignorées et exclues, comme les registres paroissiaux, les livres de comptes et administratifs, ou encore les déclarations judiciaires et policières, enrichissent et augmentent ainsi les accès à ce passé. Le changement est d’autant plus significatif qu’il touche à la question des archives, comme le souligne Lefebvre1. Dès lors, un acte de mariage, une ordonnance de police, un testament, un échange épistolaire, un registre du commerce ou encore le registre portuaire, deviennent aussi importants que les témoignages des grands hommes politiques ou militaires. Changement de sources, mais aussi, nécessairement, changement de méthodes. L’histoire, la discipline, ne fait pas exception dans l’océan des sciences humaines et sociales. Quelque chose de semblable se produit en même temps avec la philosophie, la linguistique, la sociologie ou l’anthropologie.

L’un des éléments communs à toutes ces transformations est lié à l’idée que toutes les sciences seraient prédéterminées par le langage. Cette antériorité historique et ontologique place la langue à la racine même du discours scientifique, comme sa condition de possibilité, tout en donnant à la première une autonomie autoréférentielle. La langue se suffit à lui-même. C’est ainsi que les structuralistes, à partir de la fin des années 1950, ont installé leur autorité tout au long des années 1960-1970 et une bonne partie des années 1980. C’est à cette même époque que les études visuelles commencent à frapper aux portes des universités, essentiellement aux États-Unis d’Amérique. Comme l’explique Anna Maria Guasch, « la désactivation de la valeur de l’autonomie liée aux méta-narratifs hégéliens et marxistes et à la compréhension comme antidote à l’aliénation et au fétichisme2 », trouve son origine dans l’enracinement du champ de la culture visuelle.

D’autre part, à la suite de Michel Foucault, il est important de souligner qu’« il y a des effets de vérité qu’une société comme la société occidentale, et maintenant on peut dire la société mondiale produit à chaque instant3 ». Ou, comme le dit l’auteur lui-même, nous créons notre propre vérité. Cependant, ce qui est important, et en particulier dans le cadre de ce travail, c’est que ces « productions de vérité ne peuvent pas être dissociées du pouvoir et des mécanismes de pouvoir, à la fois parce que ces mécanismes de pouvoir rendent possibles, induisent ces productions de vérités et que ces productions de vérités ont elles-mêmes des effets de pouvoir qui nous lient, nous attachent4 ». En d’autres termes, ce dont Foucault parle, et nous ici, c’est de la question ou de la relation entre pouvoir et savoir. Ou, plus encore, entre le processus et les mécanismes que le pouvoir utilise pour créer et contrôler le pouvoir/connaissance.

Si la connaissance/pouvoir, qui est une autre façon de dire le discours « Vérité », fonctionne avec une force incontrôlable, c’est aussi parce que le pouvoir possède et contrôle les canaux qui servent à diffuser ou à faire circuler ces savoirs/vérités qu’il invente lui-même. En d’autres termes, toujours dans la terminologie de l’auteur de l’Histoire de la Sexualité, le pouvoir ne se limite pas à la figure emblématique de l’État, en tant qu’appareil (police, armée, justice), mais aussi et surtout, il apparaît dans les liens sociaux qui se tissent et se défont depuis et à travers les espaces les plus intimes et quotidiens qui représentent toutes les institutions de contrôle et de normalisation tels les écoles, les hôpitaux et autres espaces publics contrôlés par les forces de cet État. La connaissance que le pouvoir fait descendre sur les individus ne se joue pas dans ce que l’on associe généralement à la force coercitive de l’État, et de tous les cercles de pouvoir qui l’entourent, mais dans les échanges quotidiens. La connaissance que le pouvoir fait circuler est le résultat des relations que nous entretenons entre nous. Selon Foucault,

La structure d’État, dans ce qu’elle a de général, d’abstrait, même de violent, n’arriverait pas à tenir comme ça, continûment et en douceur, tous les individus, si elle ne s’enracinait pas, si elle n’utilisait pas, comme une espèce de grande stratégie, toutes les petites tactiques locales et individuelles qui enserrent chacun d’entre nous5.

Ainsi, le savoir/pouvoir, pour Foucault, ne serait pas concentré dans un « lieu » précis, mais plutôt, flou, dans toutes les couches minimales de la société. De plus, c’est la granularité du savoir/pouvoir qui donne légitimité et force au pouvoir de l’État, et non l’inverse.

Partant de cette hypothèse, le présent travail tente d’aborder le regard sur l’appareil et les mécanismes du pouvoir qui gouvernaient à Buenos Aires dans la décennie 1840. C’est-à-dire, pendant les dix dernières années du gouvernement de Juan Manuel de Rosas. Il ne s’agit pas tant de comprendre la fonction du pouvoir, mais des dispositifs par lesquels le pouvoir est devenu présent chez les voisins, permettant l’installation d’un régime de contrôle sans précédent dans l’histoire du pays. Ce qui nous intéresse, c’est de comprendre quels sont les dispositifs qui ont permis au gouvernement de Rosas un contrôle absolu de la société. Un contrôle qui, comme on le sait, était basé sur la terreur, la persécution et les actions d’une police secrète ; mais aussi, et ce sera l’axe à partir duquel notre analyse sera construite, il s’agit d’étudier comment ce pouvoir a pu s’installer dans la population à partir et à travers une compréhension fine et approximative des forces et faiblesses des mécanismes sur lesquels la représentation est fondée et organisée. En d’autres termes, ce qui nous intéresse, c’est d’analyser la nature et les modes des régimes visuels utilisés par l’État, afin de contrôler et de manipuler de vastes secteurs de la société de La Plata à cette époque. Disons aussi, et afin d’éviter tout malentendu, que nous utiliserons dans ce travail une définition large de la notion de régimes visuels, dans laquelle nous intégrons l’ensemble des articulations discursives qui soutiennent, fondent et légitiment certaines pratiques autour de l’image. C’est donc la question de la circulation des savoirs.

Brève histoire de la photographie à Buenos Aires (1843-1852)

On le sait, le daguerréotype est le premier appareil photographique commercial. Soutenue et financée par l’État français, l’invention de Daguerre traverse l’océan, quelques mois après sa présentation officielle. Les citoyens les plus illustres du Brésil, de la République Orientale de l’Uruguay, puis du Chili, seront étonnés des premières vues et prises de vue, dès le début de 1840. À Buenos Aires, et dans d’autres provinces de la République Argentine, il faudra attendre 1843 pour voir débarquer les premiers daguerréotypes, à cause d’un conflit qui oppose le gouvernement de Buenos Aires au gouvernement français. Malgré ce retard, la ville d’El Plata est rapidement devenue l’un des centres les plus actifs de la pratique photographique, professionnelle et amateur.

La première étape de la photographie, en Argentine et dans le monde, est marquée par deux thèmes. En premier lieu, et comme une suite logique des processus sociopolitiques et économiques en cours, marqués en Amérique latine par l’expansion et la consolidation des classes patriciennes et des nouvelles bourgeoisies, la pratique professionnelle de la photographie se concentre essentiellement sur le portrait. D’abord le portrait individuel, puis le portrait de famille, et enfin le portrait de groupe. Plus rapide et économique que le portrait à l’huile ou en dessin, mais aussi beaucoup plus inédite, la photographie s’impose comme la figure la plus achevée de la représentation de classe, de l’affirmation de l’individu, de la confiance aveugle dans le progrès, et du rapport direct que les groupes qui y accèdent entretiennent aussi avec l’idéologie libérale européenne. Hommes politiques, dames de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie, hommes en uniforme, familles bourgeoises, tous les clichés de l’époque se construisent dans et grâce à la photographie. Le marché naissant s’accompagne également d’une affirmation de la nécessité d’un savoir-faire européen, une distinction que les hommes, artistes ou artisans, portent en eux comme le sang qui circule dans leur corps. Ou, pour reprendre la célèbre métaphore de Juan Bautista Alberdi,

Chaque Européen qui vient sur nos plages nous apporte plus de civilisations dans ses habitudes, qu’il communique ensuite à nos habitants, que beaucoup de livres de philosophie. On comprend mal la perfection qu’on ne voit pas, qu’on ne touche pas, qu’on ne ressent pas. Un homme qui travaille dur est le catéchisme le plus édifiant6.

C’est une autre façon de signifier l’importance de l’immigration européenne, de la nécessité de repeupler le territoire argentin, et de mettre fin à la présence des « bárbaros », « indios », et « gauchos ».

Les premiers photographes sur le rio de la Plata sont tous des étrangers – Français, Italiens, Nord-américains, Allemands – qui débarquent pour la première fois dans le port de Buenos Aires. Sans aucune connaissance préalable de la culture, de son peuple ou de son histoire, sans plus d’informations qu’ils n’ont pu en obtenir dans leur port de départ ou en un échange informel au cours du voyage, le plus souvent à partir de « quelque histoire entendue dans les bars des ports7 », ces néophytes vont représenter et raconter l’histoire de certains des personnages les plus illustres du pays. Observateurs fins et attentifs de la société, admirables artisans d’une technique encore en plein développement, les photographes de la première époque construisent l’histoire d’un pays en quête de lui-même, d’une ville qui entre vertigineusement dans l’ère de la machine, et qui se prépare à un des changements les plus significatifs de sa jeune histoire. Le cercle du pouvoir s’achève lorsque peu de temps après, presque en parallèle, s’ouvre un second front sur le champ de la photographie, le portrait des villes, leur architecture, les monuments, les lieux emblématiques, ainsi que les campagnes, et leurs habitants. En fait, à partir de la décennie suivante, le nouveau sujet du portrait est l’habitant de la pampa, le gaucho.

Étonne la rapidité avec laquelle ces photographes primitifs intègrent les histoires minimales du pays, de sa capitale, les questions les plus profondes qui la traversent, les difficultés et les conflits qui la constituent. En effet, ce sont ces premiers photographes qui vont « raconter » la ville et ses habitants au reste du monde. De plus, ce sont ces premiers photographes, tous étrangers, qui formeront (par le regard, la technique, le choix des sujets, les rapports au pouvoir) les premières générations de photographes autochtones.

Terminons cette brève présentation en indiquant que la première photographie conservée, le premier daguerréotype pris dans le pays, le seul aussi pour lequel le photographe a été identifié positivement, date de 1845.

Les hommes, les images, le pouvoir

Pour autant que l’on sache, comme le dit Miguel Angel Cuarterolo8, le plus ancien daguerréotype pris dans le pays a été réalisé par le photographe étasunien John Armstrong Bennet. Originaire d’Alabama, ce photographe itinérant avait passé plus d’un an dans la ville voisine de Montevideo avant de venir à Buenos Aires. Installé à quelques mètres de la Plaza de la Victoria, rue Piedad, Bennet avait ouvert une galerie de daguerréotypes en mars 1845. Au début, et en particulier pendant toute la période du daguerréotype qui, dans le Rio de la Plata, s’étend de 1843 au milieu des années 1850, pour obtenir un portrait clair, il était fondamental que la photographie soit prise à l’intérieur, ce qui permettait un bon contrôle de la lumière, et surtout des accessoires nécessaires pour que le sujet puisse être confortablement installé – dans la mesure du possible –, puisque la prise pouvait prendre plusieurs minutes et que le mouvement le plus infime crée un effet fantasmagorique, un flou.

Les galeries de daguerréotypes proposent d’ailleurs diverses décorations qui permettent non seulement de faire ressortir la figure du sujet, mais aussi, à partir d’une série de codes empruntés dans leur grande majorité à la tradition picturale, de l’inscrire dans un contexte social et économique de classe. Un appareil de signification, un régime visuel et de représentation bourgeoise dont l’objet était précisément le renforcement d’un système de castes, une stratification de la société. De la composition des vêtements aux derniers accessoires présents dans l’image, tout a été soigneusement sélectionné, car ce sont eux qui complètent le message.

Figure 1 Le premier daguerréotype argentin conservé.

Le premier daguerréotype représente le gouverneur de la province de Salta, Miguel Otero (fig. 1). Dans un travail précédent, nous avons montré le rôle et la fonction de la photographie dans la construction d’une figure publique, en l’occurrence d’une figure politique. Le régime visuel qui articule l’image est construit autour d’une série d’éléments qui se répètent dans une grande majorité des daguerréotypes de cette époque. Julio Felipe Riobó écrit à ce sujet : « [...] en costume de fonctionnaire [Otero] porte une belle veste et, comme un bon fédéral, il porte la devise sur la boutonnière de son revers, et une veste rouge, toutes deux colorées d’un rose soutenu9 ». Le gouverneur de Salta n’a pas seulement sorti son costume officiel, porteur des marques de distinction, qui l’identifient comme l’une des figures les plus illustres de sa province, issu du groupe de pouvoir privilégié de la jeune nation. Otero prend soin d’exposer au premier plan la large cravate de soie noire et la chaîne d’or, celle des riches propriétaires terriens, qui passe devant la cravate et rentre sous la veste, puis, « rejoint à l’avant par un anneau, [tombe] dans une large courbe sur le ventre avant de rejoindre l’horloge dans la poche de la veste10 ».

L’image est complétée d’un deuxième registre significatif, la main sur le livre. Il est probable que, à l’origine, le livre et la table sur lesquels Otero repose son bras, sont apparus comme un besoin pratique, celui de donner un point d’appui au sujet photographique qui, comme nous l’avons dit, a dû rester immobile pendant plusieurs minutes. Cependant, le choix du livre, et non de la table vide ou de tout autre accessoire, remplit une fonction différenciatrice. Otero est un homme politique, un avocat qui entretient également une relation extrêmement étroite avec la lecture, les textes et les livres en général. L’accès au savoir, au droit, à une époque où la grande majorité de la population est analphabète, est sans doute un signe distinctif que le gouverneur a voulu mettre en évidence.

L’image, et le régime visuel qui la soutient, se termine par quelques détails, moins perceptibles, mais tout aussi significatifs que les autres, et qui apparaissent sur le visage, à commencer par le regard. Otero fait face à l’appareil fixement, comme un soldat fait face à un ennemi, comme un chef devant son peuple ; le menton insensiblement dressé, le sourcil légèrement fermé, le visage lui aussi paisible et ferme. Le gouverneur acquiesce de la tête, impose sa taille et révèle qu’il est en charge de la situation. La moustache, parfaitement soignée et taillée, est un autre symbole du contrôle que le sujet exerce sur lui-même, et qu’il peut transposer à tout moment sur les autres. L’image se clôt sur un geste minimal, le sourire léger que le gouverneur dessine sur le côté gauche du visage, vers la droite de l’image. À peine perceptible, c’est le geste final par lequel le photographe et le sujet concluent un pacte. L’image circulera en révélant à tous ceux qui peuvent la voir où se trouve le pouvoir.

Juan Manuel de Rosas, l’image et l’homme

Le portrait, nous l’avons vu, reflète la position sociale, les goûts et les intérêts de ceux qui passent commande. À vrai dire, cette commande est plutôt le fruit d’un dialogue ou d’un commun accord11. Le développement commercial du portrait artistique est attesté par l’importante augmentation de l’offre et la multiplication des annonces. Dans le cadre des transformations, la figure de l’aristocratie dirigeante utilisait le portrait comme une façon de montrer sa position, et à travers elle sa fonction et son pouvoir dans la société naissante ; au cours des deux décennies suivantes l’usage du portrait a pris un sens nouveau.

Les difficultés des premiers temps de l’indépendance en Argentine évoluèrent petit à petit vers le chaos et l’anarchie. Les positions extrêmes des deux partis en lice, l’absence de structures institutionnelles solides, un manque, voire une absence de cadre juridique, l’impossibilité qui en résultait d’établir un ordre législatif, l’abus de pouvoir comme mode de gouvernement de plusieurs leaders autoproclamés, les divergences sur la distribution des richesses engendrées par la très importante activité du port de Buenos Aires, ou encore le problème récurrent de la dénomination de la capitale, n’étaient que quelques-uns des ingrédients qui alimentaient l’opposition entre les deux factions, traditionnellement désignés comme les fédéraux et les unitaires. Et ce même si nous savons qu’au sein du mouvement fédéral germait déjà une nouvelle division.

L’avènement, puisqu’il fut accueilli comme une révélation providentielle, d’un homme fort qui pouvait combiner les intérêts des deux camps, ouvrait une nouvelle période dans l’histoire de l’Argentine. Malheureusement pour nombre de ceux qui avaient soutenu la rapide ascension de Juan Manuel de Rosas et avaient rendu possible la Révolution de mai 1810, dont ils se sentaient les légitimes héritiers, l’orientation prise par ce dernier était contraire aux principes les plus fondamentaux de leurs croyances. Quoi qu’il en soit, à la fin des années 1820, tous les secteurs s’accordaient sur l’impérieuse nécessité de soutenir la candidature d’un homme fort capable de défendre avant tout les intérêts commerciaux et marchands des grands propriétaires de Buenos Aires, et de sécuriser les frontières, sans oublier l’urgente nécessité de négocier avec les nombreux caudillos de province. Rosas était l’homme providentiel que la société portègne attendait ; voilà pourquoi elle le soutint et lui accorda un pouvoir dont aucun autre dirigeant n’avait joui avant lui.

Le pouvoir justement, le gouverneur de Buenos Aires le connaissait bien et en usait à la perfection et à sa guise12. Si Rosas était passé en si peu de temps du statut de propriétaire terrien à celui de sauveur de la Nation, cela ne devait rien au hasard – en dépit de ce que purent penser certains13 –, mais à une gestion méticuleuse et extrêmement bien organisée14, à un sens développé de la chose politique et à sa perspicacité. Comme l’ont déjà écrit nombre de ses exégètes, Juan Manuel de Rosas était un fin stratège, et, en tant que tel, la nécessité de construire une représentation de soi, qui puisse en son absence continuer à opérer, ne lui avait pas échappé15.

Rosas fut le premier dirigeant politique d’Argentine à comprendre que le récit – dans le sens de story-telling16 – que la population17 se ferait de son gouvernant pourrait être plus efficace que la réalité elle-même. Voilà une question extrêmement intéressante bien qu’uniquement hypothétique. Nous savons avec certitude, et l’absence totale de toute photographie le corrobore, que Rosas se montra réticent à l’égard de la photographie. Seule une image photographique nous est parvenue, et ce n’est pas celle du gouverneur en fonction, comme tout un chacun aurait pu l’imaginer, et que Rosas lui-même aurait pu commander. Non, Rosas ne s’est laissé photographier que beaucoup plus tard, loin du pouvoir, dans son exil en Angleterre. Fait singulier pour un homme politique qui fonda une grande partie de son action sur l’usage des images. En réalité, il n’y a aucune contradiction entre ces deux faits. Rosas a utilisé l’image, son image, comme une source de pouvoir, parce qu’il savait qu’il pouvait manipuler l’image à sa guise.

Les nombreuses représentations du gouverneur montrent à quel point celui-ci était conscient de sa force, de la façon dont ces représentations devaient être utilisées. Chaque détail en a été minutieusement programmé, depuis la pose, l’habillement, les couleurs, le fond, la taille, le support, les modes de diffusion : tout. Aucun détail de la construction de son image et de son régime n’a échappé à Rosas. En outre, le rosisme avait ses propres artistes et comptait en particulier sur la bonne étoile de l’Uruguayen Fernando García del Molino. Or, contrairement à la peinture, la gravure, la lithographie ou les miniatures où tous les éléments peuvent être accommodés en fonction des désirs du tyran, il en va différemment avec la photographie de l’époque, et dans sa perception d’alors. En devançant la vision qui régira pendant longtemps notre compréhension de la photographie, ce que Hans Belting appelle « l’hypothèque que depuis lors nous continuons de payer », Rosas fut un visionnaire en ce qu’il sut en limiter les effets négatifs, au point qu’on pourrait presque lui attribuer les propos de l’auteur allemand : « la photographie ne nous apprend plus comment est le monde mais comment il était quand on croyait encore qu’il était possible de le posséder en photos18 ». Peut-être Rosas a-t-il été le premier à avoir conscience du poids de ce très lourd héritage.

En s’appuyant sur le contrôle de l’image durant presque vingt ans, Rosas put gouverner sans que beaucoup de ses adversaires, ni ses partisans, ne l’aient jamais vu en personne. Une partie importante de sa gestion, et le centre de son pouvoir, fut justement son absence. Rosas était présent dans les esprits, dans les récits, dans les croyances, dans les conversations, dans les écrits, dans les représentations, dans les conflits, mais rarement en chair et en os. Rosas savait que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne dans l’ombre19.

Le portrait est entré dans la société portègne par les salons et les tertulias où l’aristocratie se retrouvait et s’autoproclamait classe dirigeante, tout en s’exposant comme modèle et image de la civilisation. Rosas adopta l’usage du portrait pour en faire un puissant outil de propagande politique. En quelques années à peine, les murs des salons, auxquels les maîtres de maison accrochaient leurs propres portraits, ou bien, dans les maisons plus humbles, les images de saints, ainsi que dans les commerces et les espaces publics, la seule représentation possible fut le portrait du gouverneur. Rosas utilisa sa propre image comme un élément fort dans le système de contrôle du régime.

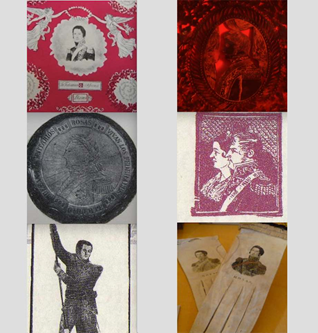

Figure 2

C’était un moyen de pression et de surveillance, – une sorte de panoptique, ou de version fade du Big Brother de George Orwell – sur tous les habitants de Buenos Aires. Sa figure se multipliait comme les reflets de la lumière sur les superficies les plus rugueuses de la société, dans la moindre circonvolution de la vie quotidienne de la ville. Le grand nombre de supports sur lesquels furent imprimés les différents portraits de Rosas est une preuve (fig. 2), parmi beaucoup d’autres, de la façon dont le gouvernement fédéral fit entrer l’image dans tous les espaces afin de créer ce récit du pouvoir sur lequel s’étendait la fine stratégie du gouverneur : la peur et le contrôle permanent ; ou comme le dit Sarmiento dans Facundo :

C’est que la terreur est une maladie de l’âme qui afflige les populations comme le choléra morbus, la variole, la scarlatine. Personne n’échappe à la contagion. Et lorsqu’on travaille dix années consécutives à l’inoculer, même ceux qui ont été vaccinés n’y résistent pas. Ne vous moquez pas, peuples hispano-américains, devant tant de dégradation ! Vous êtes espagnols, que diantre, et c’est ainsi que l’inquisition a éduqué l’Espagne ! Cette maladie coule dans nos veines. En garde donc20 !

Le portrait du gouverneur faisait partie de l’institution à l’instar du drapeau fédéral, de l’insigne et du gilet. Mais ce n’est pas seulement le portrait du leader qui circula à cette époque. Rosas avait constitué une commission, dirigée dans un premier temps par son épouse Encarnación Azurra, chargée de travailler nuit et jour à la communication du gouvernement. Dans une étude précédente, nous avons souligné cet audacieux maniement des moyens de communication21. C’est justement cette commission qui décida de recruter le peintre argentin Prilidiano Pueyrredón pour exécuter un portrait de la fille de Rosas, Manuelita (fig. 3). L’œuvre fut le résultat de plusieurs allers-retours, de multiples discussions, de divers ajustements entre le peintre et la commission ; on discuta le choix des couleurs, surtout de la couleur dominante qui, dans le portrait, est représentée par la longue robe, mais aussi de la position, de l’expression du visage ou de la simple action dans laquelle devait être saisi le modèle : en pied, à côté de son secrétaire, une main posée sur une feuille de papier – il s’agit de la requête de quelque subalterne à l’attention de Rosas, mais qui dans la main de Manuelita est une requête pour son père. Par cet artifice, on prétendait mettre en relief le rôle fondamental qu’elle jouait comme médiatrice auprès du gouverneur.

Figure 3

Figure 4

Sur le portrait, Manuelita apparaît en outre souriante. Si on le compare au daguerréotype pris six ans plus tôt (fig. 4), on peut observer la part d’idéalisation sur le tableau de Pueyrredón, dans les traits du visage et surtout la carnation. Sur le tableau, le visage est d’une blanche pâleur alors que le daguerréotype nous révèle un teint plutôt mat.

L’opposition entre les deux images, portrait à l’huile et photographie, est probablement la preuve la plus complète de la raison pour laquelle Rosas ne se laissa jamais photographier au pouvoir. En observant les deux représentations de Manuelita, la première idée qui vient à l’esprit est que Rosas l’utilisait comme un « bouc émissaire » pour tester la puissance, la force, mais aussi les limites et difficultés de la photographie. En effet, contrairement au daguerréotype du gouverneur de Salta, dont les éléments de composition transmettent une représentation claire du pouvoir, mais aussi de l’homme derrière le pouvoir : l’ascendance espagnole, l’âge, la rigidité du visage et de la pose, ainsi que certains cheveux qui débordent, une coiffure maîtrisée, et que plusieurs de ses contemporains ont pu percevoir comme ridicule ; la photographie de Manuelita Rosas, qui est peut-être antérieure à celle de Otero, expose tous les défauts du personnage. Il ne s’agit pas tant de la photographie, étonnamment de moindre qualité que celle du gouverneur de Salta, mais de l’importance, du rôle du pouvoir et de la position que le personnage de Manuelita occupe dans l’histoire de l’Argentine. Ce qui attire l’attention de façon surprenante, c’est le fait ou la possibilité même de « voir » la fille du tyran, la médiatrice du pouvoir, celle qui, comme l’a si bien décrit Lucio V. Mansilla, exerçait le rôle d’antichambre du pouvoir22, et qui, par un geste minimal pouvait ouvrir ou fermer l’arc du pouvoir. L’image de Manuelita est chargée de toute l’histoire de l’époque, de tous les discours écrits et oraux, de toutes les anecdotes, commentaires, ragots qui pourraient circuler à son sujet. La photographie de Manuelita démystifie, en donnant corps (de papier) à une représentation qui jusqu’alors n’était pas chargée d’abstraction, d’idéalisation, de narration, d’imaginaire. La photographie de Manuelita est la porte qui s’ouvre et se referme immédiatement sur cette autre photographie, l’image manquante, celle du gouverneur de Buenos Aires. L’image manquante est, comme pour le reste de l’histoire argentine de cette époque, un lien que le même pouvoir semble avoir voulu cacher, car il ne faut pas oublier qu’aux débuts de la photographie, bien que le mythe persiste encore aujourd’hui, l’image photographique était perçue comme le miroir de la réalité, son double.