Le Brigate Rosse sono state un fenomeno sociale e politico controverso che ha spaccato la società italiana e il mondo politico degli anni Settanta. Ancora oggi è un caso che continua a dividere il mondo degli studiosi, anche a causa delle discordanti testimonianze dei protagonisti: si tratta infatti di un soggetto scivoloso, la cui ricostruzione storica presenta numerose zone d’ombra. Uno dei principali ostacoli alla carenza di esattezza storica consiste nella mancata metabolizzazione del fenomeno da parte degli italiani. É perciò interessante fornire un punto di vista altro, esterno, alla cui prospettiva storica si unisce l’analisi testuale dei pezzi di giornalismo in un epoca nella quale i fatti quotidiani erano la principale fonte di informazione – internet non esisteva – e la neo-arrivata televisione si posizionava ancora in una zona di consumo di nicchia.

Si è scelto dunque di analizzare, attraverso le pagine del quotidiano Le Monde, due momenti storici precisi, la nascita “mediatica” delle Brigate Rosse – resa possibile dal rapimento del magistrato Mario Sossi, e il loro atto più eclatante, il rapimento e l’uccisione dell’onorevole Aldo Moro. La metodologia impiegata per condurre questo lavoro unisce in un discorso che si vuole pluridisciplinare la storia e la cultura italiana ad una forma di critica giornalistica che si concentra sia sui contenuti che sulla loro presentazione formale.

Prima di affrontare il discorso sulla comunicazione si rende necessario compiere un breve excursus al fine di presentare utili elementi storici per una migliore comprensione.

1. Il sequestro Sossi o « l’operazione girasole »

1.1 Il dato storico: il sequestro

Il 18 aprile 1974, il sostituto procuratore della Repubblica di Genova, il dottor Mario Sossi viene rapito da un commando armato, facente parte del gruppo di lotta marxista-leninista delle Brigate Rosse. La condizione per la liberazione del rapito é la scarcerazione e il successivo espatrio dei componenti della « XXII Ottobre », un gruppo di attivisti di sinistra i cui membri sono stati precedentemente condannati per diversi atti criminosi1. In realtà la tattica del sequestro si inscrive in una più ampia strategia volta ad indebolire lo Stato: le BR sono infatti convinte che in Italia vi siano le condizioni per una rivoluzione che però non si concretizzano per la mancanza di una guida rivoluzionaria e per il “tradimento” del Partito Comunista Italiano, oramai integrato nelle istituzioni. I brigatisti intendono perciò colpire con la lotta armata “l’ordine borghese”, così da mostrarne la debolezza, risvegliare la coscienza rivoluzionaria delle masse e porre le basi di una sollevazione2. Le BR con il sequestro Sossi, anche detta « l’operazione girasole » decidono e attuano ciò che verrà descritto come « l’attacco al cuore dello Stato »; se precedentemente infatti si erano limitate ad azioni di propaganda “pacifica” con quest’azione compiono un passaggio ulteriore iniziando un percorso che sfocerà, come vedremo, nel drammatico epilogo del rapimento e della morte di Aldo Moro. Intendono dunque compiere un salto di qualità, adeguandosi al corso degli eventi che, a loro giudizio, costringe ad alzare il tiro rispetto alla precedente fase della propaganda armata. Da un opuscolo interno al movimento risalente al 1974 si legge:

[…] Perché se è vero che la crisi di regime e la nascita di una controrivoluzione agguerrita e organizzata sono il prodotto di anni di dure lotte operaie e popolari, è ancora più vero che per vincere il movimento di massa deve oggi superare la fase spontanea e organizzarsi sul terreno strategico della lotta contro il potere. E la Classe Operaia si conquisterà il potere solo con la lotta armata3.

Il procuratore Mario Sossi sarà detenuto per la durata di 35 giorni. Lungo questo arco di tempo l’opinione pubblica e le istituzioni, si divideranno su due linee contrapposte: l’una di intransigenza, la « linea della fermezza » (incarnata dal governo, dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista Italiano) l’altra d’apertura alla trattativa da parte di associazioni come « magistratura democratica »4. Le trattative per la scarcerazione sembrano concretizzarsi, ma il procuratore della Repubblica Francesco Coco si oppone al provvedimento; sebbene le richieste non vengano esaudite le BR rilasciano comunque Sossi in buone condizioni di salute5.

Il loro scopo, ovvero mostrare come lo Stato non sia in grado di proteggere i cittadini, è stato raggiunto. Hanno rapito e detenuto per 35 giorni un sostituto procuratore della repubblica, lo hanno interrogato, ed hanno confermato la loro analisi dello e sullo stato “borghese-canaglia”: nutrito da politiche farraginose, dedito alla pratica del sotterfugio e succube del capitalismo. Inoltre l’opinione pubblica, tacitamente e velatamente, le percepisce come un gruppo criminale “cavalleresco” per aver rilasciato il detenuto nonostante il mancato accordo6.

1.2 Le particolarità del Caso Sossi e il percorso identificativo delle BR

L’importanza del caso Sossi, nella logica delle BR, é specialmente di natura propagandistica. Innanzitutto le BR si presentano all’opinione pubblica in modo organizzato, introducono il proprio programma, la propria ideologia e iniziano massicciamente quell’azione di chiamata alla lotta armata indirizzata alla classe proletaria. I terroristi sanno perfettamente che la loro richiesta è troppo alta per essere soddisfatta. Ciò che davvero gli interessa è la presentazione di loro stessi al paese, l’accertamento della veridicità delle loro tesi riguardo il tessuto politico, la risposta sociale alle loro azioni e la verifica della strategia mediatica che rappresenterà un punto cardine dei loro futuri attacchi. Il mezzo del “comunicato”, che troverà larghissimo impiego durante il sequestro Moro, inizia qui il suo percorso come strumento informativo e propagandistico per eccellenza, in grado di unire con un comune filo la stampa, il potere istituzionale e l’opinione pubblica in un gioco di specchi estremamente complesso. Il governo, il popolo e la comunicazione: il triangolo perfetto lungo il quale le BR giocheranno la loro partita al fine di istaurare ciò che definiscono lo « Stato proletario ».

2. I quotidiani e le Brigate Rosse: un nuovo e misterioso soggetto politico si affaccia sulla scena mediatica

Come per un meccanismo di specchi riflessi, all’esordio delle BR sulla scena mediatica7, lo sforzo maggiore dei quotidiani è diretto ad inquadrare e comprendere questo “nuovo” soggetto. Il tempo impiegato dai giornali a focalizzare il fenomeno, a definirne le dimensioni e a comprenderne le conseguenze fu determinante per il tipo di informazione che venne veicolata. Sulla scena nazionale ed internazionale si affaccia un nuovo protagonista: presenta tratti clandestini, usa le armi per portare a termine azioni criminali a fini politici e informa delle proprie rivendicazioni e dei propri programmi ideologici sia la classe governativa che l’opinione pubblica utilizzando dei “comunicati”. Non si tratta dunque di comuni malavitosi, ma di un gruppo che ha fini e scopi ben precisi che per i contemporanei risulta estremamente difficile chiarire. Al momento della loro comparsa sulle pagine dei quotidiani riguardo le BR si ipotizza tutto l’ipotizzabile. Il nome del gruppo armato è sistematicamente riportato tra virgolette, ad indicare un dubbio generico rispetto le reali origini e le motivazioni che muovono i combattenti. Ed è proprio questo clima di smarrimento a dare adito alle più fantasiose ipotesi con interrogativi che sui giornali francesi si accavallano in merito al colore politico dell’organizzazione, alla composizione e alla strutturazione del gruppo stesso. Come si vedrà nel corso dell’articolo il tema della reale identità delle Brigate Rosse sarà ampiamente indagato dai quotidiani, rappresentando in questo modo uno dei fulcri d’interesse del discorso mediatico e inoltre il punto d’incontro delle differenti interpretazioni provenienti dai vari Stati d’Europa.

2.1 Le Monde e gli « sconosciuti armati »

Le Monde informa del sequestro Sossi nell’edizione del 20 aprile con un pezzo di Jacques Nobécourt in terzo taglio dal titolo: « Il sostituto procuratore di Genova è stato rapito da sconosciuti armati »8. La notizia è pubblicata due giorni dopo del fatto, elemento normale in epoca non ancora digitale, sebbene dia anche la misura di una attenzione di grado medio verso la notizia.

Fig01

É significativo come essi vengano definiti come degli “sconosciuti” anche se l’articolo si interroga sulla natura dell’organizzazione, pur non inoltrandosi in supposizioni caotiche; si limita a riportare il fatto certo. Nell’introduzione del pezzo la notizia è riportata con stupore:

L’evento più spettacolare è il rapimento a Genova, giovedì alle nove, del sostituto procuratore della Repubblica, Mario Sossi, un uomo di quarant’anni che è uno dei giovani magistrati italiani più controversi degli ultimi anni9.

Il cronista, proseguendo il racconto del sequestro, riferisce:

Mario Sossi rientrava a casa in autobus e davanti il suo domicilio alcuni uomini tra i venticinque e i trent’anni, secondo i testimoni, vestiti elegantemente e senza alcuna maschera, lo hanno costretto, minacciandolo con un’arma, a salire su un furgone10.

Il particolare dell’aspetto dei rapitori, eleganti e a viso aperto, deve aver colpito gli osservatori dell’epoca, ed è un elemento che colora di mistero l’identità del gruppo. Le Monde mostra cautela quando nell’individuazione del gruppo terrorista modifica lo status di « sconosciuti » precedentemente attribuito alle BR: « In alcuni comunicati trovati in una cabina telefonica, le “brigate rosse” rivendicano la responsabilità dell’operazione »11. L’atteggiamento è cauto, ben riscontrabile attraverso l’utilizzo delle virgolette che mantengono il soggetto terrorista in un campo di indefinitezza. Tuttavia il comunicato viene preso in considerazione, seppure non assunto a prova di certezza:

Il ritrovamento dei comunicati non prova assolutamente che le « brigate rosse » esistano realmente, né che si tratti di un’organizzazione di estrema sinistra. Tuttavia, la personalità del magistrato tende a far credere che l’operazione è stata condotta da estremisti di sinistra12.

L’atteggiamento cauto porta Le Monde a non assumere posizioni nette in mancanza di dettagli. Gli unici elementi che potrebbero concorrere all’individuazione dell’identità sono di natura storica:

Lo stesso modus operandi era stato utilizzato in dicembre in occasione del rapimento di uno dei capi del personale della Fiat a Torino. Questi era stato rilasciato dopo qualche giorno e i suoi rapitori, che si dichiaravano ugualmente appartenenti alle « brigate rosse », facevano apparentemente parte di un gruppo isolato, senza alcun legame con altre organizzazioni politiche13.

Le Monde si posiziona su una linea corretta nel non attribuire legami con altre organizzazioni politiche: in termini generali, alla data del rapimento, ogni interrogativo é aperto, l’orientamento politico del gruppo armato resta non definito così come la loro ideologia, e gli scopi che si prefiggono attraverso le loro azioni. Nel corso del sequestro l’attenzione del quotidiano sarà fortemente polarizzata sul comportamento tenuto dalla magistratura e sugli effetti che il ricatto delle Brigate rosse ha sulle relazioni tra questa e il governo. Il tema dell’identità delle BR non viene affrontato nella sua totalità, contentandosi di qualche definizione qua e là e più spesso di citazioni provenienti dalla stampa italiana. É questo il caso dell’edizione del 25 aprile, quando a seguito di un messaggio dell’ostaggio, viene sospesa dalla procura di Genova l’indagine su quest’ultimo. Il quotidiano riporta la reazione de La Stampa14:

La Stampa esprime un sentimento generalmente diffuso affermando che « il blocco dell’inchiesta non può non apparire come un gesto di abdicazione dello Stato ». […] Ciò suscita sgomento, provoca un sentimento di sfiducia nei confronti del potere e della capacità di resistenza delle istituzioni davanti a tali fenomeni. Era permesso ai magistrati genovesi, direttamente implicati, di inclinarsi davanti alla sfida terrorista?15.

Il quotidiano si ferma alla definizione di “sfida terrorista” ma i moventi e le ideologie che vi si celano restano ignoti, come viene sottolineato in seguito: « Gli inquirenti sembrano convinti che il giudice sia detenuto a Genova, ma la natura delle “brigate rosse” resta misteriosa »16. Nell’articolo del 22 maggio « La sorte del giudice Mario Sossi non è stata svelata dai suoi rapitori »17 è riportato il punto di vista de l’Unità « L’Unità, organo del P.C.I. denuncia il fallimento di tutte le inchieste fatte per « smascherare e punire » le Brigate rosse e richiede che la « democrazia italiana si difenda da tutti gli attacchi e, in primo luogo, contro dei tali gesti criminali »18. Le linee utilizzate per definire i brigatisti si orientano intorno ad una definizione di criminalità, a volte di terrorismo, ma senza alcun riferimento al quadro ideologico che muove le loro azioni. Sulle reazioni provocate all’interno del potere giudiziario di cui tratta l’articolo del 14 maggio « Il caso Sossi accentua i dissensi all’interno della magistratura »19 il quotidiano tuttavia definisce una caratteristica brigatista quando scrive:

[…] si tratta della credibilità de la magistratura, e in particolar modo del ministero pubblico. Su questo punto, le Brigate rosse – qualunque sia il loro orientamento politico – hanno ottenuto una vittoria portando Mario Sossi, nelle sue lettere successive, a rinnegare il rigore delle sue proprie requisitorie e gettando dunque il dubbio su ciò che ispirava la sua interpretazione della legge20.

Si noti come l’orientamento politico delle Brigate Rosse resti incerto e come ingenerale si proceda a stenti e per piccoli passi alla definizione della loro identità. Un momento di sblocco può considerarsi postumo alla liberazione di Sossi in cui Le Monde giunge alle seguenti conclusioni: « Sossi è in buona salute; è dimagrito di cinque chili, ma la sua detenzione sembra essersi svolta in discrete condizioni. Poteva leggere i giornali e non ha mai avuto la sensazione che la sua vita potesse essere in pericolo »21. Si tratta di criminali cortesi, elemento ugualmente rintracciabile quando in cronista riporta le condizioni della liberazione del giudice:

[…] dopo aver fatto un viaggio in un furgoncino ed essersi svegliato dopo un lungo sonno provocato da una bevanda che gli era stata somministrata, Sossi si trovava in un luogo sconosciuto. Degli occhiali da sole nascondevano i suoi occhi bendati e aveva su di se un biglietto di prima classe per il tragitto Milano-Genova. […] Senza difficoltà il magistrato ha preso un taxi, si è recato alla stazione, è salito su treno ed è rientrato nella propria città 22.

Il quotidiano scrive che i suoi rapitori hanno provveduto a fornirgli un biglietto di prima classe per il treno che gli avrebbe permesso di rientrare a casa: non si tratta di riflessioni esplicite, ma esse lasciano comunque trasparire un atteggiamento di stupore riguardo la condotta cavalleresca delle Brigate Rosse. Si consideri a questo proposito che le richieste del gruppo armato non erano state soddisfatte, o almeno lo erano state per una minima parte. É seguendo questo ragionamento che Le Monde si pone un interrogativo che trascende la mera cronaca:

Per quale ragione le Brigate Rosse lo hanno liberato? Negli ultimi giorni, la situazione era sfociata in un’impasse totale, e ugualmente l’esecuzione del magistrato avrebbe avuto come solo effetto quello di provocare una reazione molto forte, che i rapitori certamente non si augurano23.

Si noti come vi sia la certezza che essi non siano sanguinari né crudeli. Le Monde prosegue nella sua ricerca:

Durante la notte, l’ottavo comunicato delle Brigate rosse è stato trasmesso al Corriere della Sera per spiegare le ragioni della liberazione di Mario Sossi. La prima riguarda la decisione della corte d’appello di Genova che ha deciso di accordare la libertà provvisoria all’ottavo condannato del processo del 22 ottobre. La seconda motivazione apportata dalle Brigate rosse riguarda la volontà di « combattere fino alla fine ». La conclusione del comunicato è la seguente: « Il significato strategico della nostra scelta è più chiaro che mai: la classe operaria prende il potere unicamente attraverso la lotta armata »24.

Le Monde – a differenza di altri quotidiani, come ad esempio Le Figaro – non riporta la totalità del comunicato ma si limita a pubblicare singole frasi direttamente provenienti dal documento brigatista, commentando e deducendo. Lo scopo dei brigatisti, secondo Le Monde, è la strategia di lotta armata per il proletariato. Si tratta comunque di una consapevolezza ancora embrionale, con le zone d’ombra che prevalgono sulle conoscenze acquisite.

Il ritratto dei terroristi è dunque qualcosa che resta nel vago, si comprende che la loro matrice è politica, si immagina un’appartenenza allo schieramento di sinistra ma molti sono i punti che rimangono in sospeso. In generale l’informazione è ben coperta con una presenza di 35 articoli su venti giorni; non vi sono mai prime pagine e gli articoli vengono presentati interamente nella sezione della cronaca internazionale.

Fig02

Questo elemento relativo alla posizione della notizia – che in analisi giornalistica risulta particolarmente indicativo dell’importanza che essa ha per l’opinione pubblica – sembra abbastanza naturale trattandosi effettivamente di cronaca estera: essa cambierà radicalmente durante il caso Moro – 55 giorni di detenzione – durante il quale la prima pagina sarà appannaggio della cronaca italiana.

Siamo nel 1974, le BR si affacciano sul panorama politico italiano, gruppo terroristico che in quanto tale si serve della comunicazione in modo massiccio e importante. L’estremo della loro attività culminerà quattro anni dopo, nel 1978, allorché l’inasprirsi della lotta politica e sociale e più in generale un cambiamento del livello di tensione nella lotta armata porterà il gruppo a compiere un atto estremo: il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, l’allora presidente della Democrazia Cristiana. Anche in questo caso sarà necessario partire dal dato storico al fine di comprendere al meglio il trattamento che la stampa diede del caso.

3. Il caso Moro o « l’operazione Fritz »: l’apice delle Brigate Rosse

3.1 Il dato storico: tra via Fani e via Caetani

La mattina del 16 marzo 1978 l’onorevole Aldo Moro, presidente del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, si sta recando in Parlamento per assistere al voto di fiducia del IV governo Andreotti, formatosi l’11 marzo 1978. L’esecutivo – risultato di una tela tessuta congiuntamente da Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, segretario nazionale del Partito Comunista Italiano – è la sublime espressione delle convergenze parallele, e consiste in un governo monocolore con l’appoggio esterno dei comunisti, oltre che dei socialisti, dei repubblicani e dei socialdemocratici, entrato nella storia della Repubblica come compromesso storico25. Il ragionamento che porta alla necessità di creare un governo di solidarietà nazionale deriva dall’analisi dello stato di salute della società italiana, solcata dal disagio economico e dalla recrudescenza sociale.

Quella stessa mattina del 16 marzo tra le 9.00 e le 9.15 in via Mario Fani a Roma un commando delle Brigate Rosse rapisce l’onorevole Aldo Moro e a colpi di mitragliatrice fa strage della sua scorta, composta da cinque uomini; l’azione è rapida e precisa, l’ostaggio non viene ferito ma caricato di una FIAT 125 e fatto sparire nel nulla. Ha inizio ciò che i terroristi preparavano da mesi: l’operazione Fritz. Il paese è sotto shock e la mobilitazione militare immediata con il dispiegamento di 6000 uomini delle forze dell’ordine lanciate in una massiccia caccia all’uomo.

Fig03

Perché le BR compiono un tale gesto? Moro appare ai loro occhi uno dei massimi responsabili delle ingiustizie e dei crimini commessi da quello che chiamano lo Stato Imperialista delle multinazionali, in qualità di protagonista della politica italiana da circa un ventennio. per accertare le sue colpe nei confronti della classe proletaria, come capo e come rappresentante della DC, lo rinchiuderanno in una “prigione del popolo” sottoponendolo ad un processo ad opera del “tribunale del popolo”. Attraverso un’approfondita analisi dei loro documenti si possono rintracciare due tipologie di conseguenze che essi auspicavano; la prima era di natura strategica e in linea con l’attività propugnata fino a quel momento: la destabilizzazione dello Stato. La seconda era di natura ideologica: essi volevano ricevere lo status di interlocutori, anche se loro malgrado. Dichiara Moretti:

Avremmo liberato Moro e si sarebbero spostati gli equilibri politici: chi, Pci o altri, avesse preso atto della nostra esistenza, avrebbe tentato un nostro recupero, un rientro, avrebbe fatto politica e rafforzato la sua contrattualità26 .

Per avere un quadro generale del caso Moro occorre inoltre analizzare brevemente quali furono le posizioni incarnate ufficialmente dalle istituzioni. Fin dal principio infatti erano emersi due fronti: quello della fermezza, che niente avrebbe concesso ai terroristi, di cui facevano parte il PCI e la Democrazia Cristiana, e quello della trattativa, disposto a scendere a compromessi per il costo di una vita umana che comprendeva il Partito Socialista Italiano e il Vaticano.

Ma quali furono le reazioni del fulcro di tale vicenda, del prigioniero Moro? Egli scrisse una grande quantità di materiale tra cui lettere, testamenti, promemoria e biglietti. Redasse 87 lettere, 27 furono recapitate di cui 16 destinate ad alte personalità politiche ed istituzionali. In questi scritti – mappatura della distribuzione del potere all’epoca – si trova tutto il tentativo di Moro di portare il suo partito ed il paese verso il fronte della trattativa. Salvarsi così la vita, « impedendo non in ultima analisi una frattura irreparabile nell’ethos della democrazia italiana »27. Purtroppo queste dichiarazioni scatenarono delle reazioni degli uomini di partito, i quali negarono alle parole di Moro prigioniero ogni validità etica e morale, ipotizzando uno stato psichico non attendibile. Le Brigate Rosse comunicano con l’esterno attraverso dei comunicati nei quali informano dello stato di salute di Moro e delle loro richieste. Il ritmo dei comunicati cadenza tutto il sequestro; si è arrivati al n° 6 quando il 15 aprile giunge una risoluzione che appare irremovibile « Aldo Moro è colpevole e viene perciò condannato a morte ». Il subbuglio negli ambienti politici è massimo, l’opinione pubblica è sconcertata; il quotidiano italiano Il Messaggero riceve una telefonata che annuncia il luogo per il ritrovamento del comunicato n° 7. Secondo quest’ultimo, Moro sarebbe stato ucciso e il suo cadavere si troverebbe nei fondali del lago Duchessa, nella regione limitrofa a Roma. Vengono dispiegate migliaia di forze dell’ordine e sommozzatori ma dopo ore di ricerche del cadavere non v’è nessuna traccia. Si tratta di un comunicato falso, opera del magistrato Claudio Vitalone, scritto al fine di informare i terroristi che i servizi segreti erano in grado non solo di controllare le loro mosse, ma anche di occupare e manipolare i loro stessi canali mediatici.

Il 20 aprile le BR fanno pervenire alla redazione di La Repubblica il vero comunicato n° 7 a cui è allegata una foto di Moro con in mano il quotidiano, ad indicare che egli è vivo, e all’interno del quale i brigatisti esplicitano il vero oggetto per salvare la vita di Moro: i tredici brigatisti detenuti e sotto processo nel tribunale di Torino. Va aggiunto al dato storico che contemporaneamente al periodo di detenzione dell’onorevole Moro, si sta svolgendo a Torino il processo contro i capi storici delle BR, tra cui vi sono Renato Curcio e Alberto Franceschini. I fili che da qui si dipanano sono incrociati, perché i brigatisti incarcerati rivendicano la responsabilità del rapimento Moro, creando notevoli problemi giuridici, e simmetricamente nella seconda parte del sequestro la richiesta dei brigatisti in libertà sarà di scarcerare quelli in prigione.

La risposta ufficiale del governo è del 28 aprile, quando Andreotti in televisione comunica con fermezza il rifiuto delle istituzioni democratiche alla trattativa con i terroristi28. Nonostante un ultimo appello della famiglia Moro il Governo mantiene la propria linea. Arriva il 5 maggio l’ultimo comunicato n° 9 dove si legge « Concludiamo […] la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato ».29

Il 9 maggio 1978 sarà un giorno che cambierà per sempre il corso della storia italiana: in via Mario Caetani, a Roma vicino alle sedi della DC in Piazza del Gesù e del PCI in via delle Botteghe Oscure, viene ritrovato il cadavere dell’onorevole Aldo Moro, crivellato da undici colpi di mitragliatore nel bagagliaio di una Renault 4 rossa.

Il paese sprofonda all’istante in uno stato di shock, le reazioni internazionali irradiano stupore misto ad orrore. La democrazia italiana non ha ceduto ai terroristi, ma lo ha fatto sacrificando la vita di un uomo30. Si svolgono dunque il 10 maggio i funerali privati a Torrita Tiberina; tre giorni più tardi piazza di San Giovanni in Laterano sarà invasa da una folla di comuni cittadini e presieduta da tutti gli uomini di potere per il rito funebre di Aldo Moro, senza salma e senza la presenza della famiglia.

3.2 L’analisi di Le Monde: chi sono le Brigate Rosse?

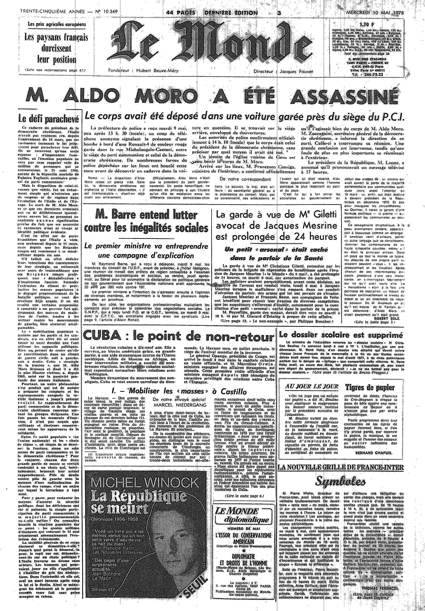

La distribuzione della notizia sulle pagine di Le Monde risulta di primo impatto: su 55 giorni di sequestro 45 sono coperti dalla notizia sull’Italia, di cui 17 prime pagine. Rispetto alla copertura del caso Sossi la percentuale aumenta notevolmente, indice questo di un maggiore interesse verso la vicenda ma anche di una diversa portata del suo significato, non perché diverso il valore della vita dell’uomo in questione, ma perché con Moro entrano in gioco una serie di elementi che investono la totalità delle istituzioni del Paese e inoltre l’identità delle BR è, ad oggi, abbastanza chiara da poter far temere il peggio. La notizia del rapimento di Moro viene data in prima pagina, come articolo di testa in primo taglio. Le Monde rispetto ad altri quotidiani è piuttosto avaro di immagini; Le Figaro e Libération ad esempio pubblicheranno la foto che fece il giro dei quotidiani di tutto il mondo, quella del cadavere di Moro crivellato di colpi nel bagagliaio della Renault 4 in Via Fani mentre Le Monde si “limiterà” in questo caso a pubblicare un pezzo di solo testo, occupando però la quasi-totalità della prima pagina dell’edizione del 10 maggio 1978.

Fig04

Durante tutto il sequestro Moro, dal 16 marzo al 9 maggio 1978, le Brigate rosse stabilirono un contatto con il mondo attraverso i comunicati. In questo tipo di azioni il mezzo risulta fondamentale: il terrorismo si alimenta del rimbalzo dell’informazione spesso trattata in modo iperbolico e finzionale. Negli anni Settanta, in un’epoca non ancora multimediale, lo strumento cartaceo assume tutta la sua importanza e il mezzo attraverso il quale esso viene diffuso – la redazione giornalistica – si trova nell’occhio del ciclone della nostra analisi. I comunicati delle Brigate rosse seguivano un preciso iter: venivano nascosti dai “postini” Valerio Morucci e Adriana Faranda in luoghi pubblici, come cabine del telefono o cassonetti dell’immondizia, successivamente una telefonata informava uno o più redazioni di quotidiani sul luogo del ritrovamento. I comunicati, che spesso allegavano le lettere dello stesso Moro, in sostanza informavano governo e opinione pubblica sul corso del processo da parte del tribunale del popolo a cui il prigioniero era sottoposto e illustravano attraverso le analisi brigatiste quali fossero gli obiettivi che le stesse si propugnavano nell’ambito del loro progetto rivoluzionario. Il ritmo dei comunicati cadenza tutto il sequestro e di conseguenza tutta la produzione giornalistica che ad ogni ritrovamento, oltre a darne il fatto di cronaca forniva anche una serie di approfondimenti e riflessioni sulla vicenda e sui suoi protagonisti.

Per seguire la linea che avevamo tracciato all’inizio dell’articolo ci concentreremo sulla questione dell’identità delle BR, elemento che, accanto ovviamente alla cronaca dei fatti, richiama l’attenzione ei giornalisti e degli osservatori. Due sono i fattori che concorrono alla discussione sulla loro identità quale si possono rintracciare le sfumature sfogliando le pagine dei quotidiani. Uno è il lungo calvario dei 55 giorni di sequestro che porta ad un progressivo aumento della percezione della crudeltà dei brigatisti, il secondo è l’apparente sdoppiamento dei terroristi presenti come carcerieri di Moro e contemporaneamente come “incarcerati” a Torino durante il processo al loro « primo gruppo ». Questo apparente sdoppiamento dei terroristi crea una sorta di illusione ottica che spinge ad interrogarsi tra l’eventualità dell’esistenza di diverse brigate rosse o piuttosto un’evoluzione in corso all’interno dei quadri del movimento terrorista.

Nel 1978 la stampa francese ha le idee abbastanza chiare su chi siano i brigatisti. Si conoscono il loro orientamento politico, la loro modalità d’azione, si conoscono i loro fini e scopi. Ma con il rapimento Moro, le BR realizzano un’azione spettacolare, di cui nessuno le avrebbe mai ritenute capaci. Vi sono dunque dei nuovi elementi che la stampa, l’opinione pubblica e la classe politica non hanno l’abitudine ad affiancare alle BR: ad esempio la scoperta di un’impressionante competenza nelle armi, elemento risultato dalla perfezione criminale dell’attentato, che farà nascere l’ipotesi di trovarsi di fronte a dei killer professionisti.

Fig05

Immediatamente Le Monde mostra un’approfondita conoscenza delle Brigate Rosse. All’indomani del rapimento di Moro, il quotidiano dà alle stampe un articolo monografico sulle BR altamente informativo: vi sono riferimenti ai processi in corso e l’individuazione di Curcio come capo dell’organizzazione è immediata. Le BR sono « un mouvement d’extrême gauche, partisan de l’action violente »31. Esse sono precisamente inquadrate e rapidamente viene compresa la loro pericolosità, più velocemente rispetto ad altri quotidiani, come ad esempio Le Figaro o Libération. Dalla penna di Robert Solé, alla data del 1 aprile scaturisce un’efficacie riassunto della situazione in Italia:

Gli italiani sono alle prese con un nemico imprendibile in tutti i sensi. È riuscito a scappare alla più formidabile caccia all’uomo che questo paese – cosi poco poliziesco – ha mai conosciuto dopo la fine della guerra. D’altra parte, i suoi reali obiettivi sfuggono a tutti colo che vi riflettono con attenzione. Le brigate rosse sono, effettivamente, completamente scollegate dalla realtà. Esse invocano un « popolo » che le ignora, si identificano con un « proletariato » che le rigetta. Ma si mostrano anche estremamente efficaci sia nella strategia delle armi che in quella della tensione…una « follia lucida » si dice a Roma.32

Il riconoscimento della pericolosità delle BR è un tema al quale Le Monde dedica parecchio spazio, ovviamente specificando che ammettere la loro forza non significa né legittimarle tantomeno assolverle. Se Le Figaro ha in un primo momento definito la loro sceneggiatura come « banale », Le Monde non sottovaluta mai il loro potere, fino ad interrogarsi se esse siano « Les maîtres du jeu »:

Nelle incertezze e nella confusione italiana si impone un dato evidente: le Brigate rosse stanno riuscendo, ben oltre le loro aspettative, nella loro impresa. Di fronte allo Stato, questo « contro-stato selvaggio » di qualche fuorilegge ha raggiunto i propri obiettivi. Il suo nemico si discredita e si sgretola ogni giorno di più. Il dibattito di ordine « umanitario » per salvare la vita di Aldo Moro […] è in fondo un notevole successo del terrorismo33.

I ritratti delle BR forniti da Solé e Franceschini con i loro articoli hanno la precisione e l’esattezza di una biografia storica. Viene ripercorsa più volte nei particolari la storia del gruppo terrorista, si informa sul loro scopo iniziale di « costruire un’avanguardia proletaria armata per favorire il potere rivoluzionario delle classi oppresse che lottano contro il sistema»34. Indicativo è il titolo dell’articolo: « Delle brigate d’un rosso sospetto »35. I particolari seguono, viene ripercorsa la loro “carriera” riportando la svolta del ’74 con il relativo rapimento del giudice Sossi e la scalata verso l’attacco al cuore dello Stato. Rispetto ad altri quotidiani Le Monde cerca di scendere in profondità lasciandosi prendere dalla tesi, molto inflazionata in quel periodo, di una possibile influenza sul gruppo terroristico delle azioni di CIA o del KGB; nell’articolo dall’indicativo titolo « Manipolati? E da chi? »36 Le Monde porta un’ipotesi, palesa un’esitazione alla quale Solé adduce due argomentazioni: esse compiono delle azioni per la cui riuscita si necessita di precise informazioni, e spesso le loro azioni sortiscono l’effetto contrario a quello desiderato. Le BR mostrano certo le contraddizioni del regime ma « […] le masse non seguono affatto la loro “avanguardia” »37. Le Monde prosegue:

Molti uomini politici ne deducono che queste Brigate di un rosso sospetto sono contemporaneamente supportate e manipolate. E aggiungono: da servizi segreti stranieri […] Nelle conversazioni, oltre all’inevitabile CIA, si citano volentieri alcuni paesi dell’Est, come la Cecoslovacchia...38.

Si tratta di un dubbio legittimo che Le Monde lascia in sospeso, siglando l’articolo con un sibillino « […] resta ancora da provarlo »39. L’analisi scende nel particolare delle reazioni dell’opinione pubblica, dove, il ricorso alla violenza riduce gli spazi di simpatia diffusi soprattutto negli ambienti di estrema sinistra. Il quotidiano scrive:

Invece di minare l’ultra-revisionismo di Berlinguer, le loro azioni spingono senza sosta il partito comunista verso il potere. Le istituzioni sono senza dubbio screditate, appaiono certamente alcune contraddizioni dello Stato, ma le masse non seguono affatto la loro [delle Brigate Rosse] « avanguardia »: al contrario si mobilitano contro la violenza […]. Le Brigate Rosse sperano forse di attaccare il forte potere di Roma provocando delle reazioni a catena fino al sollevamento popolare? Nulla di tutto ciò si è ancora verificato […] ogni volta che un corpo è crivellato da pallottole, i terroristi si allontanano un po’ di più dalla popolazione40.

Le Monde coglie il moto di base della reazione dell’opinione pubblica, che a prescindere dall’oggetto della contestazione reagisce togliendo supporto alla causa perché perpetrata con la violenza.

Il 24 marzo l’ex sindaco della città di Torino, democristiano, Domenico Piantone subisce un attentato. L’evento conduce Le Monde verso un disarmante interrogativo: « Esistono diverse Brigate rosse? »41. La vittima viene ferita, non si comprende se lo scopo degli attentatori è stato raggiunto o se essi avrebbero voluto ucciderlo. Ciò porta Robert Solé a scrivere: « Questa nuova sparatoria pone varie questioni. Si tratta di un ritorno alla strategia precedente che puntava delle personalità d’importanza secondaria e consisteva, una volta su due, a intimidire senza uccidere ?»42. Secondo i responsabili della DC, il fine degli attentatori era però quello di uccidere. Le Monde conclude dunque:

Sono dunque di un tutt’altro livello « tecnico » rispetto a chi ha massacrato la scorta armata di Aldo Moro senza ferire, apparentemente, il presidente della DC. Anche se i due attentati rientrano all’interno della medesima strategia della « guerra civile anti-imperialista », nella quale si arrivare a domandarsi se non esistano diverse « Brigate rosse ». La rabbia con la quale i dirigenti « storici » dell’organizzazione, sotto processo a Torino, rivendicano ogni attentato, la loro caparbia nel dimostrare ad ogni costo l’unità delle Brigate rosse, sono sospette43.

L’interrogativo che si pone Le Monde è analogo a quello di Le Figaro, le spiegazioni offerte però, differiscono. Per Le Monde l’ipotesi di una doppia esistenza potrebbe essere legata ad una differente competenza e padronanza della tattica criminale, da un lato killer professionisti che polverizzano una scorta, dall’altro goffi tiratori che gambizzano piuttosto che uccidere.

Giungiamo all’epilogo del sequestro e Le Monde annuncia la notizia contenendo il suo stupore e spiazzamento rispetto all’atroce gesto compiuto dalle BR. Questo è ovviamente condannato, ma avendo il quotidiano inquadrato con più precisione la pericolosità dell’argomentazione non mostra eccessivo stupore davanti il crimine. Le Monde a mezzo di un editoriale del direttore Jacques Fauvet dal titolo particolarmente emblematico « Illegittima demenza »44 si indigna addirittura verso coloro che sono stati presi alla sprovvista dal crimine. « L’assassinio di Aldo Moro ha sorpreso soltanto gli ingenui e gli ottimisti impenitenti: l’Italia non ha vissuto per cinquantaquattro giorni un qualunque scherzo di studenti, ma un dramma sanguinario proveniente dal fanatismo più assoluto »45. Il direttore del giornale sottolinea l’evidenza dell’agguato di via Fani, che a suo avviso avrebbe mostrato sufficientemente la pericolosità del gruppo armato.

L’epilogo del caso non deve far dimenticare che i commandos delle Brigate rosse avevano ucciso a sangue freddo le cinque guardie del corpo del presidente della Democrazia Cristiana per impossessarsi dell’ostaggio: fin dall’inizio avevano palesato il loro istinto di morte: lo hanno confermato anche durante la detenzione di Aldo Moro aggiungendo altre vittime al loro sinistro quadro di caccia46.

La loro crudeltà era dunque qualcosa di chiaro fin dall’inizio. Quando Fauvet parla nel suo articolo di illegittima demenza si riferisce ad uno stato che, seppure fuori dalle forme di pensiero delle persone “usuali”, non può essere scusato neanche attraverso la disperazione. Si riferisce alla diabolica sceneggiatura montata dalle BR che mostra « [...] non il prodotto dell’immaginazione di qualche giovane perduto, deluso, alla ricerca di un ideale, ma delle menti profondamente perversi, dei maniaci della politica allo stato peggiore »47. Anche Le Monde, rintraccia i segni di una logica altra, una logica sanguinaria. In un articolo di Robert Escarpit, egli individua il loro modus operandi ispirato in « Un culto perverso della personalità »48. Il cronista motiva: « Rapendo, torturando, massacrando degli individui o giocandoci come degli ostaggi, hanno rivelato la loro vera natura nella misura in cui pensavano influenzare in questo modo il destino dei popoli »49.

Le Monde cerca di scendere nei meandri della buia e oscura logica che spinge i terroristi a compiere crimini efferati, e se durante il caso Moro, articoli sullo stesso tema presentavano un tono meno drammatico, ora a disastro avvenuto prendono tinte più fosche, più accese. L’importante, per Le Monde è scongiurare quella tendenza a considerare i brigatisti come degli ingenui, degli insoddisfatti, dei disperati: questo atteggiamento equivarrebbe a sottovalutare la loro vera forza, ossia non solo quella di essere gente senza scrupoli, ma di avere un piano ben preciso e sopratutto motivato anche se la legittimazione gli viene da loro stessi.

Escarpit prosegue nella sua analisi: « Tutte le azioni, anche le più orribili, mostrano una profonda coerenza che esclude le improvvisazioni del cieco fanatismo »50. Giunge per Le Monde la condanna circa gli effetti nulli della campagna delle Brigate Rosse. Con il loro operato, afferma Escarpit, esse non giungeranno ai cambiamenti da loro auspicati: « […] nessuno è indispensabile, e qualunque sia l’importanza politica della loro vittima, questi assassini che non rischiano neanche la pena di morte vogliono ignorare ciò che ogni terrorista sa: quando un uomo cade, un altro uomo esce dall’ombra e lo rimpiazza »51.