C’est tout à l’honneur d’Isaac Bashevis Singer, lauréat du Prix Nobel de littérature en 1978, d’avoir eu l’honnêteté d’inscrire en exergue de son recueil « A friend of Kafka », co-traduit du yiddisch, le nom des traducteurs de son œuvre et surtout d’avoir eu l’humanité d’être resté proche de ces premiers lecteurs privilégiés, « critiques constructifs », en essayant d’être soi-même lecteur de soi-même pour se retirer derrière l’auteur-traducteur. La traduction dans le cadre d’une auto-traduction doit donc se restreindre à ne pas verser dans l’interprétation abusive, déjà présente dans le double, triple, quadruple, quintuple, sextuple (ici s’arrête ma connaissance) langage de la littérature, pour laisser plutôt les évènements-éléments de la narration « parler d’eux-mêmes ». Bien sûr, que ce n’est pas à prendre à la lettre, pas plus qu’une œuvre « obscure, pleine de jeux de mots et de fioritures langagières », ne saurait être passible d’interdit de séjour « dans une autre langue ». Pour preuve ou exemple, voici l’un des poèmes traduits de mon roman trilingue où l’essentiel repose sur les allitérations en allemand qui évoquent la vitesse d’exécution, soulignées dans le texte :

Verwandlungen einer Weinbergschnecke. Mich nach dem kommenden Senf und dessen schiefen Gesicht sehnend. (Original)

Es war einmal ein Reisetier,

Halb Mann, halb Frau, etwas vom Stier;

Es ging mit Hörnern, zwei, dann vier,

Aus dem Gehäuse mit Neugier.

Mit Siebenmeilenstiefeln tief

In Schlaf gesunken stand es schief;

Es träumte, dass es lief und lief:

So lief es viel, als es einschlief.

Es lebte noch in diesem Wahn,

Es lief noch schneller als die Bahn;

Es fühlte sich selbst auf den Zahn;

Danach krähte jedoch kein Hahn.

Bald war es ein Siebenschläfer,

Murmeltier und bald ein Schäfer;

Niemals aber war es Käfer:

Vielleicht trug es ihn im Koffer.

Es pendelte völlig im Takt:

Deutschland – Frankreich, das ist kein Akt!

Dann kam es mit mir in Kontakt,

Damit ist alles eingepackt.

Ich fraß dort kein Gras, doch Blätter

Ja, davon war ich nie satter:

Ich kroch und kroch ob Unwetter,

Wurde trotzdem immer fetter.

Zum Glück zog ich mir selbst das Fell

Über die Ohren und zog hell,

Windgeschwind verschwindend, blitzschnell

Ins Haus zurück, doch schneckenschnell.

Ich ging noch langustenlangsam

Und lammlahm, und hopp, hopp, entkam;

Ich, da waschbärenrasch, bekam

Hasenrasant ein Kind, Madame!

Zaudernd und im Tempeltempo

Regt sich ewig der jähe Gott;

Das Zarte prägt das Harte froh,

Und beide sind fossilienflott.

So rollt die Schnecke wie ein Stein

Durch die Jongleure Rhone und Rhein;

Sie sabbert in die Gosse Genf

Durch Dijon-Gloria-Sauce Senf.

Métamorphoses d’un escargot de Bourgogne. Moult me tarde la moutarde à venir et la moue qui va avec (Traduction)

C’est l’histoire d’une bête à voyages,

Mi-homme, mi-femme et un peu taureau,

Qui va, coiffée de cornes, deux puis quatre,

La tête hors de coquille, un peu badaud.

Droite en ses bottes de sept lieues, plongée

Dans un profond sommeil, piquant du nez,

Elle rêve qu’elle court, court encor :

Elle court beaucoup quand elle s’endort.

Elle vit toujours de cette illusion

Qu’elle va bien plus vite que le train ;

Elle sonde et son cœur et ses reins,

Mais pas un chat n’y prête attention.

Elle dort tour à tour comme un loir,

Comme une bergère ou marmotte ;

Mais jamais elle n’est un cafard ;

Peut-être l’a-t-elle dans son coffre.

C’est tout en mesure qu’elle fait la navette ;

France-Allemagne, ce n’est pas la mer à boire !

Ensuite, elle prend contact avec moi,

Ce par quoi, bien bouclée, la malle est faite.

L’herbe n’est pas mon trip mais de feuilles,

J’ai faim sans en voir jamais la fin :

Je rampe et rampe, qu’il fasse beau ou pas,

Malgré cela, deviens toujours plus gras.

Par bonheur, je me double et me trahis moi-même,

Me retirant, malin, dans ma maison,

Disparaissant en un éclair, à la vitesse

Du vent, tel un véloce limaçon.

Je vais encore lent comme une langouste

Et titube comme un agneau, hop et ouste !

Rapide comme un raton, j’ai, Madame,

Un enfant, aussi leste et vif qu’un lièvre.

Soudain, Dieu, à la cadence d’un temple,

Temporise, éternel, se met en branle ;

Le joyeux tendre imprègne le dur,

Et d’un fossile, ils prennent l’allure.

Ainsi l’escargot comme une pierre

S’échappe des dits jongleurs Rhône, Rhin,

Salive aux rigoles de Genève,

Sauce de Dijon, glorieuse enfin !

Metamorphosis of a grapevine snail. My longing for the forthcoming mustard and corresponding grimace (Traduction)

Once upon a time a globetrotter ran,

Somewhat tauriform, half-woman, half-man;

It left its shell, popping up a horn,

With four antennae, was curious born.

It stood shod with seven-mile boots till deep

Sleep fell on him, leaning aslope, asleep;

It dreamt that he was running quite a lot,

So much that it went to the land of Nod.

It used to live in this frenzy chain

That it would run still faster than the train;

It sussed itself out; oh yes it did it!

But nobody paid attention to it.

Soon it was a fat dormouse, soon after

A marmot, and soon it was a shepherd;

Yet it never was a beetle: perhaps,

It carried one bug in one of its bags.

It would commute from Germany to France;

It is not that bad if it is a dance!

It then with me established some contact;

And so was everything very well packed.

I devoured no grass but took French leave

And I have never had enough of leave.

I would crawl and crawl, in windstorm or not,

All the same, I still grew enormous, fat.

Luckily, I took myself for a ride

And withdrew and retired completely bright,

Vanishing as fast as wind and light,

Yet swift as a snail, I came home all right.

I also went as slow as a lobster

And lamb-lame, I escaped as a hopper;

I had a baby, Madame, as rapid

And rash as a racoon and a rabbit!

Suddenly God, at a temple-like pace,

Temporising, stirs his eternal face;

The tender shapes the hard in merriness,

And both are fossil-like in speediness.

So rolls the snail shaping a little stone

Through the jugglers River Rhine, River Rhone;

It slavers in gutters of Geneva

Through mustard sauce, Dijon’s aureole!

Mais pour commencer par le commencement et me mettre donc à la merci des critiques ou lecteurs constructifs, je vous avoue ma première erreur de traducteur du français en allemand. J’avais trop bien commencé, hélas de façon inconsciente, avec ma première phrase de l’histoire. Le double sens du terme « positifs » selon qu’il qualifie les résultats d’un test médical ou linguistique me permettait de créer une mise en abyme du roman dès la première phrase. C’est après publication des deux premières versions et lors de ma traduction en anglais que j’ai réalisé cette belle coïncidence pour laisser entendre que Samuel, narrateur du roman et furtur auteur de son autobiographie, pouvait être à la fois mourant et trilingue reconnu. C’était tout le but de mon projet (non pas que je le sois, mourant, quoique mortel, mais que je le devienne, trilingue, quoique bâillonné par décalage social et muselé par (auto-) protection. Depuis, comme le suggère Singer, j’ai corrigé mon erreur au miroir de la traduction, si bien que même le texte original dut être revu, tout en gardant l’idée qui n’avait pas été « pensée » (participe passé) et encore moins « pensée » (substantif) pensante. Le texte original commence ainsi : Monsieur Spettina, Nous vous informons volontiers que, suite à vos résultats positifs d’examen à l’Institut trilingue C. G. Jung de Küsnacht et au Centre des soins palliatifs d’Erfurt, votre candidature en tant que « Passeur de mots » a été retenue. Les versions allemande a posteriori et anglaise a fortiori, ainsi : Sehr geehrter Herr Spettina, wir teilen Ihnen gern mit, dass nach Ihren positiven Testergebnissen im dreisprachigen C. G. Jung-Institut in Küsnacht und im Zentrum der palliativen Pflege in Erfurt Ihre Bewerbung als „Überbringer der Worte“ angenommen wurde./Dear Mr Spettina, We are pleased to inform you that, after your positive test results from the trilingual C. G. Jung Institute at Küsnacht and Palliative Care Centre in Erfurt, your application to be a “Word-Bearer” has been accepted.

La première pierre d’achoppement de l’auto-traduction est d’attendre d’un artiste d’être constructif pour lui-même quand on sait que la création se nourrit aussi de forces destructrices. Samuel, narrateur à la première personne, auquel je n’ai pas eu de peine à m’identifier, reçoit une lettre qui le rend officiellement biographe hospitalier à la condition qu’il écrive son autobiographie. Situation idéale de traducteur faite de ce va-et-vient d’écoute des autres et de soi. Les miroirs se succèdent donc les uns aux autres dans la forme, quand on sait que le projet devait même voir une version italienne, où la co-traduction allait être plus nécessaire ou même inutile à cause d’un effacement total de soi-même. Mais sur le fond, les miroirs se superposent aussi dans une sorte de verticalité. Tuer le moi pour être soi-même, car comme le dit si bien Paul Ricoeur : « Il n’y a pas de moi qui prétend précéder la compréhension des choses mais un soi qui résulte de la compréhension des choses ». Le roman est de plus en partie épistolaire, pour que l’autre devienne le même et inversement. D’ailleurs, Vera biographe hospitalière attitrée qui reçoit Samuel comme assistant va, non pas transcrire sous la dictée de Samuel une biographie, mais se « livrer » à Samuel par l’aveu de son agonie à venir et donc de son désir d’être soi-même « biographée », « auto-biographée », mise à nu et donc dégrafée. Mais laissons les évènements littéraires parler d’eux-mêmes. Voici une lettre de Samuel à Vera :

Chère Vera, Appeler un chat un chat, mettre des mots sur ce que l’on ressent, égrener les noms à voix haute ou basse selon les circonstances et croire à leur poésie, amplifier le souffle de la vie en le canalisant par des paroles : au commencement étaient donc le souffle, puis le son et enfin le Verbe, à croire que Dieu parlait allemand, puisque c’est bien à la fin que vient le Verbe. Devinons ces poètes d’origine africaine à la tradition orale dans les Negro Spirituals américains : que de mâchonnements en préambule comme si l’acquisition de la parole donnée demandait du temps, non pas tant pour être mûrement réfléchie, quoique l’un n’empêche pas l’autre, mais parce qu’une élaboration verbale, sensuelle, corporelle, aidée de gestes accompagnateurs, mesurés eux aussi jusque dans leur démesure, laisse le Verbe revivre d’un nouveau sens, d’un nouvel élan, d’une nouvelle vie. Le Verbe qui meurt en nous devient souffle, sons, parole et vie appropriée par les vertus de la littérature ici élevée au rang de liturgie de la parole et du pain. Mais la littérature n’est pas une religion de la bonne nouvelle et mon hymne à la vie n’a pas beaucoup de saints à célébrer. Prends soin de toi. Samuel

La bonne traduction serait-elle comme l’autonomie, le choix de ses dépendances ? Que dire alors de l’auto-traduction, jugée toujours risquée, voire impossible par manque de distance avec soi-même, à moins de s’appeler Paul Celan, Samuel Beckett ou Julien Green (Le langage et son double) ? Serait-elle comme la bonhommie, le choix de ses annexes et annexions mutées en pensions, une agression sur soi-même tolérée, une mauvaise habitude domptée et aménagée en habitation, la cage dorée d’un prisonnier insoupçonné, car prisonnier de lui-même ? Imaginons cet auto-traducteur kidnappé, otage de lui-même et atteint du syndrôme de Stockholm pour survivre tout simplement à sa propre usurpation d’identité : il va continuer à se traduire aveuglément, se dédoubler comme le langage lui-même dans sa quintessence. Jusqu’à la fin, le mystère demeurera comme dans l’exemple de cette tentative de traduction d’un graffiti découvert un jour à Dresde après la chute du mur : « BRDigung … » ! Excellent jeu de mots entre Beerdigung=Enterrement et BRD=Bundes Republik Deutschlands=RFA que je traduirais par : « mise en BièRe De… » ! Le sens reste cependant très énigmatique car on ne sait pas qui, de l’Allemagne de l’Est ou de l’Ouest, enterre l’autre. D’ailleurs, pour moi et certains d’entre vous, MDR (Mitteldeutschland Rundfunk = Radio/tv de l’Allemagne centrale) ne voudrait-il pas dire:aussi Mort De Rire., voire Maison De la Recherche. Là aussi avec les mêmes questions : qui rit de qui ? Qui meurt de quoi ? Rira bien qui rira le dernier. Mais laissons Samuel, comme annoncé plus haut, exprimer ses propres questionnements qui sont peut-être aussi les miens et et pourquoi pas les vôtres. Dans son épilogue, il est question justement d’un jeu de mots traduisible dans les trois langues qui résume assez bien la problèmatique du traducteur d’entre deux zones, charriant charrié, dans les deux sens du terme « charrier ». Mais d’abord, comme il le dit lui-même :

Il va falloir que je cimente le tout grâce à des joints en plomb de mosaïque et de vitrail et que je dégage une trame qui rendra l’ouvrage abordable quoique plus foisonnant à force de morcellement. (…) Mais à la fin, donc, se rapprochant du bord de la rivière qui le reconduit à ses origines, l’adolescent devenu adulte se voit pris au piège de l’une de ces ronces qui le charrie à son tour au double sens du terme, en partie l’entraînant au plus bas dans les eaux de la mort, et en partie, comme le disent respectivement les Allemands et les Anglais aussi au double sens du terme, en le brimant, en le prenant par le bras et en le tirant par la jambe. (wie es jeweils auf Englisch und Französisch auch im doppelten Sinn des Wortes heißt, indem er geneckt, am Bein gezogen und getrieben wird./as the French and Germans put it respectively, also in the double sense of the phrase, by mocking him, by driving him and taking him by the arm.) Quelle que soit la langue choisie, l’adulte mûr, « brimé /charrié sur l’autre rive », noiera sa vérité à force de rumeurs mensongères dans un flux de poisons insidieux, à peine audible. Soudain, pourtant, comme si la rigolade et la noyade devaient finir, la ronce lui sert de nouvelle ramure et de nouvel enracinement à la vie qui lui reste, l’assurant, par l’ampleur des enchevêtrements inextricables et la longueur des épines épaisses qui le blessent, d’une flottaison sans égale, faisant de lui un être arborescent désespérément déracinant emporté par les flots de l’histoire. Son témoignage écrit dans ce livre lui survivra. Le déraciné et la ronce arborescente : qui charrie qui ?

A l’instar de l’analyste analysé, le biographe doit subir maintenant l’épreuve de son autobiographie, tâche rendue d’autant plus difficile qu’il se l’imagine commencer par le chapitre de sa vie antérieure, pensant que toute intériorité est antériorité. L’enfance est certes déjà là, intra-utérine, sujette à la collectivité des ancêtres, mais aussi au sein du Dieu éternel, concepteur de toute chose et traduisant du silence son amour créateur. Pays, paysages, vies, visages, textes et textiles ou étoffe ne sont en effet traduisibles que s’ils ont existé auparavant, d’une part, et donc les traduire, parce que disparus, n’est une tautologie que si l’on considère toute chose comme la Chose en soi ou l’Etre en soi (en allemand, je dirais « für sich » (pour soi) ; dans ce cas, effectivement, le défini et définissable en soi font qu’ils disparaissent dès lors qu’ils deviennent autre par le processus de traduction. D’ailleurs, ne dit-on pas, « bien rendre le texte ou le sens du texte » (l’anglais « to render » a justement le sens de cette fidélisation conforme à la réalité) comme si le « rendu » (la qualité d’expression, de la véracité d’une œuvre d’art), d’une traduction prouvait la « traduisibilité » d’une chose, de l’être en soi. Qu’est-ce qui est traduisible? Tout ou presque. Qu’est-ce que LE traduisible? Rien ou presque. N’est traduisible alors que le définissable en soi, mais ce serait sans compter sur l’illusion du langage codifié d’une communauté inéluctablement destiné à la mort, car sans dynamique de l’autre. (Le langage universitaire avec sa pléthore d’abréviations et son haut degré de conceptualisation est, université oblige, l’un des plus beaux exemples d’universalisme provincial (donc de vaincu assumé). L’amour (lui aussi ne pouvant être que „malheureux“ selon Aragon) est-il à ce point proche de l’autisme que Goethe aurait eu raison de dire à ses bien-aimées qu’il les aimait, les regardait, (Dich sach ich) mais que cela ne les regardait pas. Tout serait dans le regard et non dans le regardant/regardé, ni même dans le partage d’une même direction regardée. Même Saint-Ex se serait trompé dans son Petit Prince. Gratuité sans retour. Pas d’échange. Le non-monnayage de l’amour. Orphée ne devait donc pas se retourner vers Eurydice pour pouvoir la sauver et la femme de Loth, neveu d’Abraham, ne devait pas se retourner vers Sodome si elle ne voulait pas se transformer en colonne de sel. « J’en ai vu trois et j’ai adoré l’unique » dit aussi Abraham de la Sainte Trinité qui lui rend visite sous la forme de trois anges. La Ste Trinité d’A. Roublew est moins une communauté de regards échangés (amour) qu’une dynamique de regards opératoires (autisme). Je résumerais la problématique avec trois citations d’auteurs différents même si la portée de leurs propos dépasse le cadre de la traduction:

Michel Serres, Le Tiers-Instruit : « Nous tolérons l’anthropologie mais à la condition qu’on la laisse aux autres, aux pauvres du Tiers et du Quart-Monde, à ceux qui demeurent les objets de nos savoirs. Oui, à Lourdes et en Yougoslavie aujourd’hui, à des bergers ou à des enfants ignorants, parlent les apparitions : phénoménologie dont nous-mêmes n’osons pas parler. ».

George Steiner, Après Babel : « Tout ce qui touche à la traduction, la recherche d’universaux dans les grammaires, est une réaction instinctive contre le côté privé de l’usage individuel et le désordre de Babel. Si les énoncés n’étaient pas, dans une grande proportion, publics, ou tout au moins susceptibles d’être traités comme tels, on sombrerait dans le chaos et l’autisme. Les tiraillements entre la signification privée et publique constituent un trait essentiel de tout discours. Le poème hermétique est un des cas limites, le S.O.S. ou le signal routier représente l’autre extrême. Entre les deux s’étire l’éventail des usages hétéroclites, souvent contradictoires et parfois vagues du parler courant. La parole s’impose quand elle s’efforce de rendre public un contenu neuf et « privé » sans émousser la singularité, le vécu de l’intention individuelle. C’est une gageure qui se joue sur deux plans. Mais à écouter attentivement, il n’est pas de poème, pas de discours vivant qui ne recèle cette « cohérence contradictoire ».

Philippe McLeod, Sagesse : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »: comme si c’était toi-même, car en Dieu, il est toi-même, car, c’est de la profondeur de la conscience que nous avons de nous-mêmes que dépend la profondeur de notre relation aux autres Et ce n’est pas dans l’autre que je trouve Dieu. Mais dans le mystère, dans la profondeur de Dieu que je découvre le vrai visage de mon frère. L’amour de Dieu: sa présence en nous. Au plus profond. Il n’y a pas de vérité de Dieu sans profondeur. Profondeur d’être, de cœur, du regard, de la parole. Mon semblable, non pas l’autre. Il ne l’est plus. Trinité du même au même qui traverse les uns et les autres. » Voici l’original du début du chapitre Vie antérieure, suivi de passages traduits (soulignés)

Rien n’est blanc ou noir, pas même écrit noir sur blanc quand les pages grises d’une vie colorée (libre au lecteur d’inverser les adjectifs !) s’inscrivent entre les lignes d’un livre dont le début même est inachevé, pire même, accessible aux seuls initiés au nombre desquels je ne me compte même pas moi-même : savoir inné ou acquis, sempiternelle question autour de laquelle s’entredéchire mon âme, car à la réponse tentante d’une primauté de l’acquis sur l’inné, se pose l’autre question de la transmission : acquis, oui, mais par le biais de qui ? Comment puis-je moi-même être l’objet d’une étude, ne serait-ce que par l’évocation de mes souvenirs, sans la nécessaire distance entre celui qui se souvient et celui qui s’observe en train de se souvenir, sans compter toutes les attentions inconscientes que je pourrais apporter au lecteur au détriment même du souvenir surgi dans sa nudité « crue », au double sens du terme « crudité » et « accrédité ». (auf Kosten der in ihrer „ungeschminkten und glaubhaft geglaubten“ Blöße aufgetauchten Erinnerung selbst?/ at the cost of the memory itself woven up in its “crude/credible” bareness. (In French, “crue” can mean both “unvarnished” and “believed”) L’ignorance qui s’ignore agit de façon sapientale et le savoir qui se sait ne peut imaginer ce que je suis en train de faire en écrivant ces mots, tant ils sont eux aussi blasés. J’évacue entre deux chaises, voilà tout, et cela personne ne peut me le reprocher, car pour ceux qui sont bien assis, je préfère ne pas penser au coussin biologique qu’ils se sont créé à force d’être ind-« étrôn »-able dans leur ignorance et sagesse crasse. (Ich sitze zwischen zwei Stühlen, das ist alles, und dies kann mir keiner vorwerfen, denn für diejenigen, die richtig sitzen, will ich lieber nicht an das biologische Kissen denken, das sie sich selbst geschaffen haben, indem sie inmitten ihres unerhörten Unwissens und Wissens fest im Sattel und „Stuhl“ sitzen./I void with shame between two chairs, that’s it, and for this, nobody can reproach me, because for the ones who sit correctly, I prefer not to think of the biological cushion which they managed to get for themselves by being well-established “in their own motion” in the middle of absurd ignorance and knowledge.) (...) Avec les ans qui se sont écoulés entre temps et surtout depuis l’autre monde que j’ai découvert par la suite, qui était un monde de livres et d’études, j’ai toujours eu plaisir à chérir tous ces souvenirs. Mes professeurs d’université, pouvaient-ils s’imaginer qu’une nouvelle de Dylan Thomas, appelée The Peaches, pouvait à elle seule me replonger dans mon enfance faite d’événements de basse-cour, tandis que j’étais perché au poulailler de l’amphithéâtre ? (während ich an der „Huhniversitätsgalerie“ des Amphitheaters hockte?/while I was roosted on the highest gallinaceous gallery of the lecture theatre?) J’ai l’impression que ma mémoire est ce trou noir dans lequel je devais aussi me glisser du haut de la grande échelle de mon cousin, quand nous avions, lui ou moi, envoyé le ballon dans l’ouverture. Je ne me souviens pas de ce que cachait ce grenier de garage ; quand je gravissais les échelons, il ne me tardait qu’une seule chose : redescendre au plus vite après avoir lancé le ballon à mon cousin. La vie ne serait rien d’autre que cela : redescendre au plus vite les échelons que nous avons gravis toute notre vie durant pour revenir sur le sol ferme et à des occupations moins risquées. Ma plus grande mise en danger dans ma vie aura été d’avoir obtenu le baccalauréat et d’avoir suivi des études à l’université. Depuis, je ne cesse de me cogner dans ce trou noir où je n’ai aucun repère, aucun réseau social qui puisse m’aider. L’injustice de la société est là ; pour des personnes de mon milieu social où lire était tabou et où je n’ai commencé à lire qu’à dix-sept ans, en lisant des écrivains philosophes, le milieu du savoir peut être cruel, et s’il ne l’est pas par la magie d’une démocratisation de l’accès au savoir, chassez le naturel, il revient au galop : la société se cabre à la sortie de chaque établissement scolaire et universitaire pour piétiner sans merci chacune de ses créatures aveuglées. Certes, j’ai eu mon cousin Jude et ma tante Sylviane comme lampes de poche dans ce trou noir de gens qui ont étudié, me montrant que la nature est là fragile, aveuglée même par l’éclat d’une telle lumière artificielle. Me restait, me reste et me restera alors la lueur d’une bougie, vacillante à souhait et que je nomme : mon père.

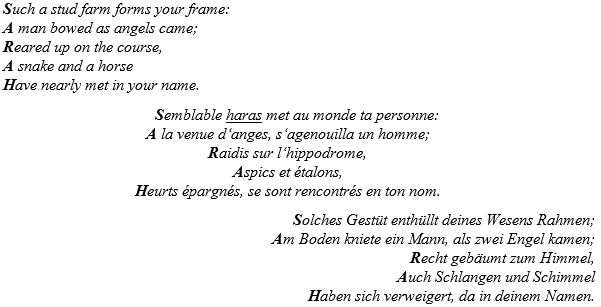

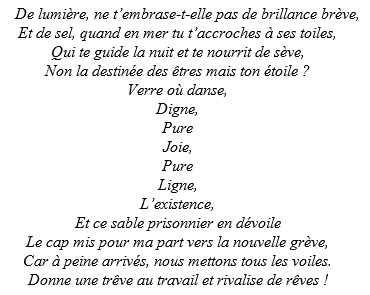

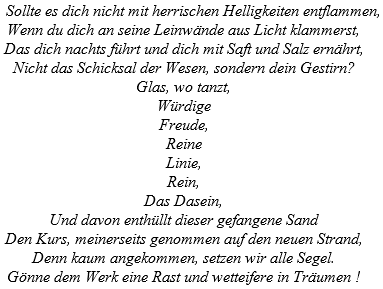

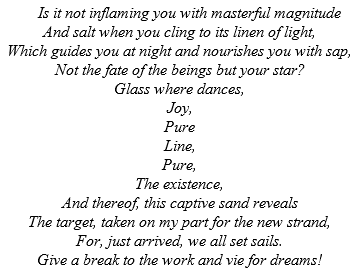

L’auto-traduction est plus laconique que la traduction, car là où le traducteur entretient une relation avec l’auteur et le lecteur, l’auto-traducteur n’a plus que le lecteur et lui-même. Donc plus laconique que la traduction de l’autre, l’auto-traduction n’en reste pas moins conique et tout aussi asymptotique. Les nouvelles mathématiques n’excluent pas la rencontre de deux lignes asymptotiques bien que par définition l’asymptote soit l’absence de rencontre. C’est la précision de l’outil de mesure du Temps T qui va déterminer ou pas s’il y a rencontre. De fait, l’anamorphose par le fait qu’elle implique un clignement des yeux pour déchiffrer le message est la figure qui décrit au mieux le processus traductif, à mes yeux, bien sûr. Ouvrir les yeux grands ouverts fait de nous des sourciers, des adorateurs aveugles du monothéisme du texte source déclaré sacré, tandis que fermer les yeux fait de nous des ciblistes, des adorateurs aveugles du panthéisme, de l’esprit du temps, de l’esprit en vogue. Cligner les yeux nous permet de mieux voir dans la zone de passage, entre les deux langues. C’est la troisième voie, la troisième voix. Ce n’est pas le clin d’œil facile et désinvolte, mais le clignement de l’effort prolongé et d’une mise en veille réciproque de deux pôles pleins de sollicitations propres. Cligner les yeux dans un aller-retour permanent entre obscurité et lumière, toutes deux aveuglantes. Le problème de la traduction du poème suivant était lié au fait que la calligraphie du prénom Sarah en anglais représentait S un serpent, A un ange, R Romeo en tant que amoureux agenouillé, A un autre ange et H un cheval qui se cabre. De là est né aussi le contenu du poème, mais si le S pouvait toujours représenter un serpent en français et en allemand, le A un ange en français mais plus en allemand, le R toujours un Roméo avec ou sans accent aigu, le H ne pouvait plus être un cheval pour le français et l’allemand. Voici l’original suivi des deux traductions :

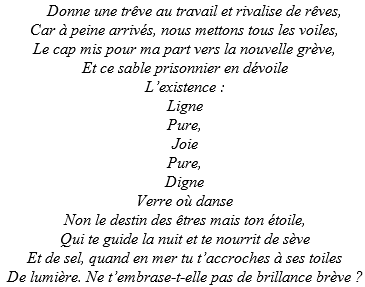

Le sablier (2ème calligramme)

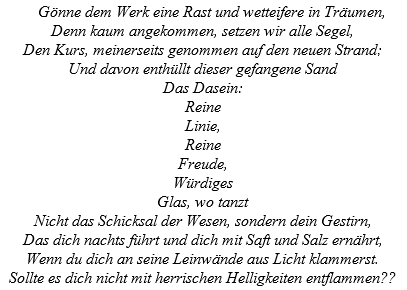

Die Sanduhr (Traduction)

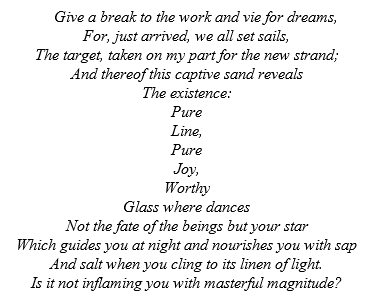

The hourglass (Traduction)

« Donne une trêve au travail et rivalise de rêves » est le vers que tourne et retourne Samuel dans son sablier, celui-là même que prend et reprend Vera dans son rond de serviette pliée dans son tablier. L’histoire est bel et bien sans fin et ne finit qu’en apparence. Finalité et finitude se confondent et refondent le tout de la vie dans son aboutissement. Mais ici la traduction n’allait plus de soi. Comment adapter les structures syntaxiques de l’allemand ou de l’anglais à celles du français. Il se peut que le tablier soit plus facile à comprendre que le sablier, pourtant le temps et la faim nous sont les choses les plus intimes qui soient. Le tablier écrit en premier vient en second… Est-ce là une réponse à toutes les questions qui se sont posées en silence au fil de la lecture ? La pensée traductive, la démarche traductive ne serait-elle qu’anachronique ? Quelles en seraient les conséquences ? Rhétorique de plus à une pensée qui n’attend finalement que le grain de sable qui restera entre les dents ou dans le goulot du sablier qui contrairement à la bouteille à la mer ne vocalise pas dans son calice clos. La pensée n’est pas seulement fulgurante ; elle nous pulvérise. Elle nous accorde trop de matière à mesurer le temps en nous-mêmes, dicte sa propre temporalité et force parfois même le cadre spatio-temporel. Les traducteurs n’arrêtent pas de traduire l’impensé, l’impensable, tels des échansons au petit doigt couvert de liège, tels des laveurs de vitre pour clepsydres ensablées. Buvards, il leur faut cligner des yeux pour voir entre les sources bavardes et les cibles buveuses.

Le tablier (Original et 1er calligramme)

Der Kittel (Traduction)

The napkin (Traduction)

L’Europe et, en son sein, quelques pays choisis ont reçu, de mon cœur, une poignée de souvenirs : je les « désensevelis » autant que je les ensevelis ; ce que ma plume écrit, mon encrier le noie. N’est-il donc pas possible pour le meilleur des jardiniers de faire un trou à droite sans qu’un tas se forme à gauche ? J’ai beau planter les plus beaux décors dans mon esprit de ce que fut aussi ma vie à tel ou tel endroit, j’ai sans cesse l’impression qu’un florilège d’histoires étouffe et dessèche sous des touffes d’herbes déracinées et entassées plus loin. Nul n’est une île, écrit le poète John Donne, répète le philosophe Thomas Merton, et c’est ce que je voudrais chanter. Ne sommes-nous alors qu’une bouteille à la mer, un verre verdi par les algues, jadis transparent quand nous étions enfant, un parchemin roulé étroitement dans le goulot de son être fragile ? Le savoir accumulé concentré en quelques lignes écrites, une essence protégée des rayons du soleil par l’altération teintée du verre au fil du temps et des péripéties de voyage : je me mets à rêver de ce moment si rare où le lecteur prendra ce livre comme une bouteille échouée et livrant un message. Il lira les premières lignes comme on tire un bouchon de bouteille suivi du fil qui déploiera la maquette de navire encore toute repliée sur elle-même. C’est comme si en séchant l’encre de ce livre, il levait l’ancre du navire miniature. Je vois alors ma vie défiler entre des vagues de phrases de plus en plus tumultueuses, les paysages et les pays transparaître à travers les voiles comme autant de visages inscrits sur les pages. Chaque lecteur est invité à partager l’aventure d’une enveloppe ouverte et d’un trésor longtemps caché. (…) L’Europe, construction humaine ou civilisation ? Les deux, nous dit, me semble-t-il, à juste titre le philosophe Alain Finkielkraut. Je repense à l’idée de l’Europe que défendit majestueusement le linguiste George Steiner dans son petit traité au moment où le référendum pour la Constitution Européenne était proposé. Les cinq caractéristiques qu’il présenta étaient, de mémoire : l’Europe, un continent qui peut se traverser à pied (Hölderlin en est même devenu fou lors de son périple à pied entre Bordeaux et Stuttgart en plein hiver !) ; l’Europe, des terrasses de café ouvertes à la lumière du jour et non des pubs irlandais et anglais ou des bars américains sombres (mais trop de gens comme Jean Jaurès y ont perdu leur vie de derniers pacifistes en temps de paix) ; l’Europe, des rues aux noms de personnages historiques et de batailles et non des Sunset boulevards (Boulevard des couchers de soleil) ou d’autres avenues aux phénomènes naturels ; l’Europe, un héritage judéo-chrétien et grec ; l’Europe, dernière mais non des moindres caractéristiques, un destin tragique toujours sur le point de disparaître complètement dans un énième conflit mondial.

Il est possible que la longueur apparente de mon article soit tout simplement liée aux longueurs structurelles du texte tripartite, mais il y a une actualité brûlante concernant l’Europe et son existence même qui ralentit mes pas et ma pensée, comme si des minutes de silence devaient s’égréner avant de penser quoi que ce soit d’autre ou de se dire à nouveau en marche pour je ne sais quel monde à venir… un monde où ces mots latins ne seraient plus langue morte ou mortifère : Pro Deo et Fratribus ?

(Original) NOVEMBER

Look, Miss in chamber,

No, no bright sun, no blackbirds,

No warmth: November!

(Traduction) NOVEMBRE

Regarde, Demoiselle en chambre,

Partis, nos soleils de lumière, nos merles,

Nos heures de chaleur : novembre !

(Traduction) NOVEMBER

Sieh, Mamsell in Kammer,

Weder Sonne noch Licht, weder Amsel

Noch Wärme: November.

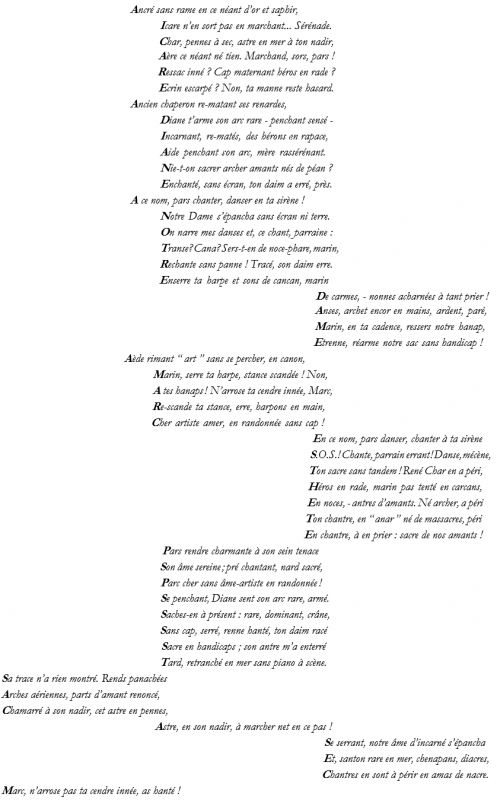

Il y a une intraduisibilité permanente liée au fait que chaque auteur/traducteur vit au-delà et en-deçà de son temps ou bien justement trop dans son temps. Cette intraduisibilité est liée à la relativité du traducteur pris par et dans l’histoire. Une autre intraduisibilité semble plus mécanique, liée non plus à l’évolution de l’esprit humain, mais aux outils qui pourraient suppléer à ses capacités. (Extrait du tome II de mon roman autobiographique en cours d’écriture) : J’ai passé plusieurs nuits blanches à écrire un poème fou. Ce n‘étaient que des mots d’armateur amateur, qui de New York à Toulouse, avaient jeté l’ancre et l’encre sur les seules lettres, je dis bien, à chaque vers, les seules lettres de l’alphabet qui constituaient mon prénom, mon nom, la conjonction de coordination « et », le prénom et le nom d’une étudiante martiniquaise qui m’avait tapé dans l’œil, trente-trois lettres donc qui me firent concevoir 50 anagrammes et 7 acrostiches dont 4 dédicaces naturellement seulement possibles en français : a-a-a-a-a-c-c-d-e-e-e-e-e-e-h-i-m-n-n-n-n-n-o-p-r-r-r-r-s-s-s-t-t ».

Le poème pourrait être traduit, non pas en reprenant les mêmes lettres qui forment ces deux prénoms, car le vocabulaire, par exemple allemand, contient plus de mots en –sch et –ch, ou plus de –w, d’-y et de -z. Il suffit de jouer au scrabble allemand ou anglais pour se rendre compte des proportions inégalées de certaines lettres. L’idée serait de germaniser ou d’angliciser les noms en essayant de garder un maximum de lettres d’origine et puis de rentrer ces lettres dans le logiciel autistique de son esprit qui pourrait répertorier tous les mots qui utilisent ces lettres ; enfin, le traducteur-poète s’assurerait que le lot des 33 lettres serait utiliser dans chacun des vers écrit, tout en rédigeant des phrases avec le vers précédent et suivant, ou au sein même du vers: