Considerações iniciais

À data de escrita deste texto1, Francis Smith constitui uma daquelas figuras do modernismo português a que, não obstante o grande vazio de conhecimento existente sobre a sua obra e carreira, se atribui um julgamento histográfico parcial e precipitado, cuja contundência parece não admitir outra via de interpretação. Neste sentido, a grande maioria dos textos críticos dedicados ao pintor tem apresentado uma visão excessivamente sucinta e normativa da sua produção, incidindo apenas sobre duas ou três características essenciais, que se podem resumir no seguinte breviário: uma pintura moderna de expressão naïf, sem pretensões de inovação formal, perpetuadora de um imaginário nostálgico de um Portugal perdido.

Se, por um lado, o desconhecimento geral sobre o artista se pode facilmente entender pela dificuldade de acesso a documentação e obra dispersa entre Paris e Lisboa, por outro lado, a latente subavaliação crítica de que a sua pintura foi alvo pressupõe uma explicação mais complexa, relacionada com a prevalência de uma narrativa canónica e ideológica do modernismo. Baseada numa lógica teleológica progressista, esta master narrative construiu um cânone historiográfico parcial e excludente que, defendendo a evolução da forma artística com destino ao abstracionismo como a única via valorativa para a pintura moderna, descartava toda a criação pictural figurativista que não aparentasse apresentar ambições de ruptura abstratizante. Como prova da afirmação teórica deste tipo de discurso, atentemos nas palavras que José-Augusto França (1922-), o mais influente historiador de arte português do século XX, dedica a Francis Smith, fazendo escola na historiografia nacional:

A sua carreira é a dum pintor parisiense secundário, assaz típico, expondo em galerias pequenas ou de segunda ordem […] ficou fiel a uma ideia de Lisboa, mil vezes explorada em pequenas telas de vistas da cidade, dos seus bairros populares e dos seus jardins. Na totalidade da sua arte, Smith quase não evoluiu, subordinado aos temas que incansavelmente repetia […] num conforto burguês, produziu aplicadamente a sua vastíssima obra de « petit maître »2.

Segundo o nosso ponto de vista, o paternalismo discursivo com que J-A. França analisa a obra de Smith baseia-se num conjunto de equívocos que urgem ser questionados. Primeiro ponto, e ao contrário do que afirma este autor, Smith teve uma carreira de sucesso crítico e comercial, pontuada por participações em algumas das mais importantes galerias e salons da capital francesa, à época entendida enquanto centro artístico mundial. Segundo ponto, a sua obra não se esgota tematicamente nas cenas populares portuguesas, prefigurando estas apenas uma parte substancial da sua produção. Terceiro ponto, e talvez o mais importante, essencializar a pintura de Smith a partir de uma lógica de evolução formal desvirtua o contexto de produção histórica e pessoal da mesma. Neste sentido, e como defende pertinentemente Michel Gauthier, não podemos continuar a ignorar o « carácter dual » do modernismo que, « até meados do século XX se encontra dividido entre cultura erudita e popular, centro e periferia, pesquisa formal e preocupação social »3. A actual revalorização destes diálogos tem permitido às novas gerações de investigadores a afirmação de um discurso plural sobre modernismo e a modernidade4, que entendemos ser o mais adequado à interpretação da obra do pintor aqui tratado.

No caso particular de Smith, se por um lado a sua pintura, como a sua carreira, prefiguram um caso singular de análise das transferências culturais e artísticas entre Lisboa e Paris (periferia e centro, respectivamente) durante a primeira metade do século XX, por outro lado, na sua obra encontram-se duas das tendências mais fortes da pintura moderna internacional, o intimismo e o ingenuísmo. Neste sentido, pretendemos aqui revisitar a sua obra, analisando como, a partir de uma formulação maturada do ingenuísmo fauve, a pintura de Smith convoca um imaginário intimista que, adequando-se à geografia sentimental de um emigrado, prefigura a procura de um universo evocativo de temporalidade suspensa, mediado entre a cristalização nostálgica de um Portugal popular e o quotidiano da vida moderna francesa. Por conseguinte, e como iremos analisar ao longo deste texto, a obra de Smith desenvolve-se segundo uma lógica pictural interna que, isentando-se das inquietações e demandas vanguardistas, compreende a pintura moderna como um processo intimista de criação de um imaginário pessoal. Todavia, esta procura não o isola do seu contexto de criação, assumindo a pintura e carreira de Francis Smith trocas teóricas, formais e estéticas, quer com a cultura popular, quer com a cultura erudita dos círculos artísticos que frequentou entre Portugal e a França.

Um percurso artístico entre Paris e Lisboa, centro e periferia

Francis Smith (1881-1961) (cf. fig. 1) teve uma carreira artística longa (mais de cinquenta anos), marcada pela ligação dicotómica que o pintor manteve com as duas geografias sentimentais que dominam a sua obra – Portugal e a França. Nesta perspectiva, a carreira de Smith prefigura, pelo seu carácter excepcional, um caso essencial no estudo das relações artísticas entre os dois países, sintomático da prevalência sincrónica de transferências entre o centro e a periferia, na afirmação de uma geografia plural do modernismo.

Nascido em Lisboa a 10 de Outubro de 1881, oriundo de uma família de origem inglesa de grande tradição na Marinha, Smith cedo emigrou para Paris (1902) com o objectivo de completar a sua formação artística. Ingressando nas academias livres da capital francesa, Julian e La Grande Chaumière, o jovem pintor frequentaria os círculos boémios e cosmopolitas do quartier parisiense de Montparnasse do pré-guerra, mantendo uma convivência assídua com a colónia artística portuguesa presente na cidade (onde se incluíam Acácio Lino, 1878-1956; Eduardo Viana, 1881-1967; Alves Cardoso, 1882-1930; Manuel Bentes, 1885-1961; Amadeo de Souza-Cardoso, 1887-1918; Emmérico Nunes, 1888-1968; Domingos Rebelo, 1891-1975), mas também com algumas das figuras mais relevantes da vanguarda artística internacional, entre as quais: Severini (1883-1966); Foujita (1886-1968); Zadkine (1890-1967); Moïse Kisling (1891-1953); Lipchitz (1891-1973); Amadeo Modigliani (1884-1920), que realizaria um retrato seu em 1918 (cf. fig. 2).

Fig 1.

Fotografia de Francis Smith presente no periódico Portugal 1937, nº 6, Novembro/Dezembro de 1937, p. 3.

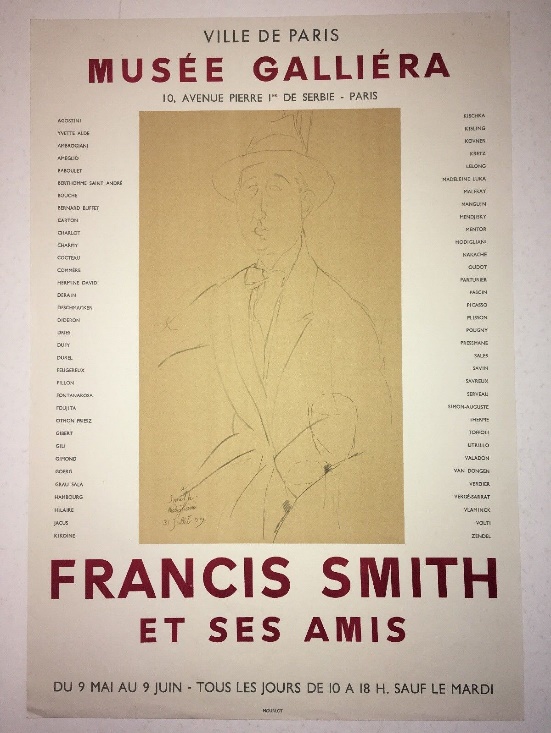

Fig 2.

Poster da exposição Francis Smith et ses amis, patente no Musée Galliéra em 1963. Nele, podemos observar o retrato de Francis Smith, realizado por Amadeo Modigliani, a 31 de Julho de 1919.

Casado em 1911 com a escultora francesa Yvonne Mortier (1884-1975), Francis Smith constituiria família em França, conquistando paulatinamente uma prestigiada carreira artística parisiense, feito que o distinguiria dos seus compatriotas que foram regressando a Portugal, uns em razão do final do período de pensionato, outros para fugir à Primeira Guerra Mundial. Nos anos 20, num contexto de crescimento especulativo do comércio parisiense de arte contemporânea e de afirmação canónica do Cubismo e do Fauvismo5, a produção alegre e colorida de Smith seria bem recebida pela crítica e pelo mercado, sendo o pintor convidado a expor em algumas das mais prestigiadas galerias parisienses nomeadamente: a Devambez (1919); a Moos (1922); a l’Étoile (1925); a Bernheim-Jeune (1928 a 1930); a Colette Weill (1931); a Zak (1931). Todavia, seria a ligação artística que Smith manteve com a célebre Galeria Berte Weill (1865-1945)6 que construiria a sua reputação artística entres os coleccionadores franceses, expondo neste espaço com grande constância, tanto colectivamente como individualmente (1922; 1924; 1927; 1928 – cf. fig. 3 e 4; 1930).

Sob outro plano, a partir de 1920, a pintura de Francis Smith assinalará uma frequência assídua, e quase anual, nos três fundamentais salons da capital francesa – Indépendants (1920 a 1951), Automne (1920-1945), e Tuileries (1924 a 1936). No final de 1931, a pedido do Marechal Lyautey (1854-1934), pintará para o futuro Museu de Vincennes trinta telas representando cada um dos pavilhões da Exposição Colonial Internacional de 1931. Assumindo-se como a maior encomenda pública da carreira do artista, esta missão valer-lhe-ia, em 1933, a atribuição do título de Cavaleiro da Legião de Honra, por parte do governo francês, que passará a adquirir-lhe obras com frequência. Entre 1940 e 1944, o pintor e família vêem-se obrigados a refugiar-se no Sul da França. Os pais de Yvonne eram ambos de origem judia, pelo que a Lei do Primeiro Estatuto Judeu se aplicaria directamente à família Smith. Seria uma fase difícil na vida do artista, de que se conhecem poucas informações e obra. As raras pinturas identificadas desta fase apresentam cores e temas nitidamente mais sombrios, que com dificuldade associamos à sua restante produção.

Com a Libertação de Paris em Agosto de 1944, Smith regressa à capital francesa. No período do pós-guerra, verifica-se um regresso ao optimismo do seu universo onírico e ao colorismo da fase antes do conflito. Ademais, os anos 50 prefigurariam uma fase de consagração oficial da carreira do pintor, com homenagens públicas na Kermesse aux Étoiles, no Salon des Indépendants, e no Salon des Peintres Témoins de Leur Temps, circuito expositivo extremamente popular à época. Francis Smith morre em Paris em Outubro de 1961, sendo, à data da sua morte, unanimemente reconhecido, pelos diferentes actores do meio artístico parisiense, como uma figura incontornável da considerada École de Paris, assumindo-se como o pintor português mais presente no panorama artístico francês da primeira metade do século XX.

Em sentido contrário, e não obstante a sua presença em alguns dos momentos fundadores da arte moderna em Portugal (Exposição dos Livres, 1911; I Salão de Outono, 1925; I Exposição de Arte Moderna, 1935), Smith manteve uma relação ambivalente com a crítica e o mercado artístico nacional, voltando ao seu país muito esporadicamente. A sua primeira exposição individual no Salão Bobone (Lisboa, 1918) constitui um verdadeiro insucesso crítico e comercial. Até à sua mostra monográfica patrocinada pelo SPN (Lisboa, 1934), Smith era um artista pouco conhecido pelos críticos e coleccionadores nacionais. Depois do sucesso deste evento, e apesar da popularidade crescente da sua obra, Smith não regressará ao seu país natal, expondo raramente em Portugal daí em diante. Esta ausência potencializou uma hagiografia propagandística do Estado Novo, proclamando-o como pintor da saudade portuguesa que, mesmo longe da sua pátria, continuava a venerá-la como tema principal da sua obra.

O ingenuísmo como expressão moderna

Uma das características formais presentes na obra de Smith que mais tem sido erradamente sobrevalorizada é a sua expressão ingenuísta. Na verdade, teremos que convir que o ingenuísmo é uma das tendências mais relevantes e omnipresentes na pintura moderna internacional da primeira metade do século XX. Filiada numa longa linhagem histórica de atracção da pintura moderna pelo primitivismo e pela cultura popular, esta procura pela curiosidade e pela visualidade pura e directa do olhar infantil remonta aliás a um dos textos fundadores do modernismo artístico – O pintor da vida moderna – no qual Baudelaire defende:

[…] L’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle inspiration, que la joie avec laquelle l’enfant absorbe la forme et la couleur. […] C’est à cette curiosité profonde et joyeuse qu’il faut attribuer l’œil fixe et animalement extatique des enfants devant le nouveau, quel qu’il soit, visage ou paysage, lumière, dorure, couleurs, étoffes chatoyantes, enchantement de la beauté embellie par la toilette7.

Nas primeiras décadas do século XX, a consagração crítica da figura de Henri Rousseau (1844-1910) constituirá um acontecimento essencial à afirmação histórica desta tendência ingenuísta. Descoberto pelo crítico alemão William Uhde (1874-1947), Rousseau, pintor francês amador sem formação académica, produziu uma obra de um grotesco primitivismo que, ignorando todas as regras e cânones histórico-artísticos próprios às escolas, se tornou um modelo conceptual e formal de radicalização vanguardista a seguir por toda uma geração de artistas modernos, dando um lugar de destaque na História da Arte a uma produção naïf, até à data ignorada.

Todavia, e apesar de manifestar um claro conhecimento e contacto com a obra de Rousseau (como aliás todos os artistas modernos parisienses à época), a pintura de Francis Smith deve ser relacionada, mas não confundida, com o desconhecimento técnico e a descoberta vocacional tardia da pintura naïf propriamente dita. O infantilismo expressa-se na pintura do artista português de forma dissimulada, e, portanto, deliberada, devendo ser entendida dentro de uma linha ingenuísta de um fauvismo maturado. Neste sentido, as palavras que o crítico Robert Goldwater (1907-1973) dedica ao desenho de Raoul Dufy (1877-1953) (com quem a obra do pintor português apresenta notórias similitudes formais), adequar-se-iam na perfeição ao desenho de Smith:

[…] Ceci est vrai aussi de l’œuvre de Dufy où une technique linéaire en apparence enfantine a été ajoutée à la plus grande sophistication. Son “mauvais” dessin est elliptique à un point tel – suggérant tout ce qu’il prétend ne pas pouvoir représenter – qu’il est vraiment l’exacte négation de l’effort chez l’enfant pour noter avec des détails précis tout ce qu’il se rappelle d’un objet ou d’une scène8.

Como Dufy e outros fauves, Smith finge também ignorar a perspectiva clássica, criando, a partir de uma sobreposição de planos de ascendência japonizante, « um espaço valorativo da verticalidade estrutural, por onde a profundidade cenográfica se mantém ilusionisticamente »9. Em razão disto, a escala dos objectos representados é frequentemente e voluntariamente desrespeitada, dando lugar a um universo de aparência miniaturalista. Ademais, na sua pintura, verifica-se uma preferência por cores puras, simulando o automatismo do olhar infantil, que faz distinguir e organizar as superfícies figurativas a partir do facilitismo expressivo da diferenciação cromática. O resultado final deste conjunto de escolhas formais aproxima-se imageticamente dos populares teatros de fantoches ou de marionetas. Deste modo, e inserindo-se numa extensa tradição internacional, a deliberada expressão ingenuísta presente na obra de Smith adequa-se, por um lado, à personalidade introvertida e graciosa do pintor e, por outro lado, permite-lhe, uma contínua reformulação do seu universo memorialístico, apenas possível a partir da frescura revitalizadora do olhar infantil.

Um universo íntimo e de evasão

Tendo como missão apresentar hipóteses de interpretação para a pintura de Francis Smith, parece-nos imprescindível assumir como tópico central de análise que toda a sua obra se afirma e define como um processo criativo de constituição e chegada a um imaginário íntimo e de evasão. Homem afável, porém, tímido e reservado, Smith evitava, desde a sua juventude, pintar em espaços públicos, elegendo o seu atelier como verdadeira fortaleza de produção pictural. Apesar da sua obra partir quase sempre da natureza como modelo de interpretação, a conexão com a mesma era feita a partir de fotografias e desenhos sur le motif reinventados memorialisticamente a posteriori na sua pintura de atelier. Os desenhos de Smith registavam, a partir do natural, cenas do quotidiano, tendendo a sintetizar em traços essencialistas a representação do motivo observado. Simulando o automatismo purista da visão infantil, os seus croquis privilegiam a subjectividade do olhar sensível do indivíduo em detrimento da objectividade verista da mimésis.

Como outros modernos, Smith recusava o Naturalismo na sua pretensão científica e objectiva de representação verosímil da realidade observada. Através de uma pesquisa e imaginação plástica próprias, acreditava ultrapassar e/ou enriquecer a predisposição universalista do modelo natural, afirmando, deste modo, qualidades de uma individualidade artística. Nesta perspectiva, a introspecção autognóstica do quotidiano caseiro proporcionava ao artista o motivo e as condições materiais e contemplativas ideais à afirmação de um imaginário íntimo e pessoal. É neste sentido que, numa primeira fase da sua carreira que podemos balizar até 1920, o pintor versava preferencialmente sobre o seu ambiente próximo, revelando afinidades pictóricas e temáticas com a produção dos Nabis, tendo como temas naturezas-mortas e bouquet de flores, cenas do quotidiano doméstico, retratos de parentes e amigos, paisagens sob enquadramento janelar. « Confessional e pudica […] graciosa e nostálgica »10, como pertinentemente a descreveu Fernando Pernes (1936-1910), a obra de Francis Smith define-se a partir da construção de um mundo idealizado de evasão, de um optimismo dominado pelo signo da flor, no qual os dramas e as amarguras da realidade não têm lugar.

Em busca do tempo perdido. A geografia sentimental de um emigrado

Se até cerca de 1920, esta fuga introspectiva se manifesta na obra de Smith pela predilecção por temáticas ligadas ao quotidiano familiar, a partir desta data, a esfera visual introspectiva de Smith expande-se na criação evasiva de um universo pictórico próprio, de temporalidade suspensa e evocativa que, adequando-se à geografia sentimental de um emigrado, tem como principal leitmotiv de criação e problematização a memória pessoal do artista. Leitor e possivelmente amigo de Marcel Proust (segundo Raymond Charmet)11, tal como o autor de Em busca do tempo perdido, Smith compreendia a memória como um dispositivo humano de manifestação involuntária, cujo surgimento e mutabilidade se encontravam dependentes de factores como o tempo, o lugar e a situação em que a mesma é reactivada, assim como dos traços de personalidade do próprio indivíduo12. Em suma, ambos acreditavam conceptualmente numa ideia de memória sensível e volátil. Como defende Pernes, « tecida de quotidiano e memória, a sua obra constrói um tempo irreal. É uma ficção saudosista capaz de atemporalizar o passado que habita, sempre, o coração dos dias »13. No entanto, e contrariamente a Proust, em Smith, esta procura por um passado perdido não se assume como uma busca dolorosa e obsessiva pelo detalhe do acontecimento vivido. No mundo de temporalidade suspensa do pintor português, os factos retidos pela memória são formalmente delineados em linhas essencialistas (de simulada aparência infantil), próprias ao sortilégio evocativo e nostálgico de uma emocionalidade consciente (demarcando-se de qualquer ligação com o psicanalismo surrealista) e omnipresente que, no seu carácter lírico e estereotipado, se adequa à geografia sentimental de um emigrado, divido entre a pátria perdida, Portugal, e o país de adopção, a França. Estes dois universos nacionais correspondem a tipologias temporais e iconográficas bem definidas e distintas, que raramente se cruzam na sua pintura.

Fig 3.

Capa da revista Panorama, n° 14 da 1ª Série (1943), onde se observa Procissão, obra de Francis Smith.

Fig 4.

Sortie de l’église (Portugal), obra presente na exposição Francis Smith : Peintures et gouaches (Paris, Galerie Berthe Weill, Junho de 1928).

As cenas portuguesas remetem para o imaginário de infância e juventude do artista, período génese de formação da personalidade humana e de enraizamento e cristalização de registos memorialísticos que acompanharão em permanência a sua vida adulta. No caso de Francis Smith, esta cristalização memorialista, exponenciada por uma emocionalidade nostálgica, é particularmente marcante na construção de um imaginário estereotipado dos bairros populares lisboetas e das vilas e aldeias portuguesas. Por outro lado, e pelo menos até 1934 (data da sua última viagem a Portugal), a sua pintura de tema português era também informada por fotografias e pelos desenhos que o artista realizava aquando das suas estadias em solo luso. Deste modo, Portugal apresenta-se visualmente na obra de Smith como um paraíso perdido, « teatro de brinquedo » lírico, constantemente iluminado por um céu limpo e azul. Nele, se perfilam, misturam e reinventam continuamente, em linhas de sintética e inexacta formulação ingenuísta, imagens tipológicas e agradáveis do quotidiano popular português (trechos de bairros lisboetas, em particular Alfama14; portos com barcos e o rio Tejo; bailes e festas populares – cf. fig. 4; peregrinações – cf. fig. 3; paisagens e aldeias ficcionadas coroadas pela omnipresença de igrejas e casario colorido15; varinas e pescadores; etc.). Este imaginário onírico, sendo obviamente devoto de uma topografia sentimental pessoal e introspectiva, insere-se também dentro de uma filiação imagética da pintura romântica e naturalista portuguesa de figuração etnográfica dos costumes e práticas vernaculares autóctones, que tem uma continuidade visual no modernismo nacional em artistas como Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), Eduardo Viana (1881-1967), Carlos Botelho (1899-1982), Almada Negreiros (1893-1970), Bernardo Marques (1898-1962), Sarah Afonso (1899-1983) ou Mily Possoz (1888-1968). Não obstante, em Smith, como nestes pintores, esta iconografia tradicional assume, ademais, um conhecimento e proximidades formais com a cultura popular portuguesa, como é o caso da cerâmica das Caldas da Rainha ou dos Bonecos de Estremoz, que se observam em obras como Pescadores (1914, CAM-FCG)16 e Figuras de mulher à soleira (c.1930, CAM-FCG)17.

Por outro lado, as cenas francesas de Smith tendem a apresentar momentos de um passado recente da vida do pintor, nas quais identificamos, em razão da proximidade temporal, uma maior fidelidade mimética aos objectos e situações representadas. Contrastando com a imutabilidade tradicionalista do imaginário português da sua pintura, as obras de tema francês de Smith têm como principal motivo de exploração artística os diversos aspectos do quotidiano da vida moderna. Nesse sentido, e não alterando o optimismo e o carácter formal ingenuísta do seu « mundo miniaturista », o pintor aborda tematicamente o universo urbano parisiense, apresentando-nos a azáfama dos grandes boulevards (cf. fig. 5), o movimento e a velocidade das novas máquinas (automóveis, comboios, bicicletas), mas também as novas práticas desportivas e sociais, como as idas ao teatro, ao café ou ao cinema. De forma latente, estes cenários urbanos prefiguram outro dos grandes temas da pintura francesa de Smith, a joie de vivre e o conforto contemporâneo da vida burguesa, que o pintor explora em representações elegantes do veraneio turístico do Sul da França18 como da Normandia19.

Fig 5.

Place de l’Opéra, obra presente na exposição Francis Smith : Peintures et gouaches (Paris, Galerie Berthe Weill, Junho de 1928).

Fig 6.

Au danseur inconnu, obra ilustrada no artigo de Louis Vauxelles, « Voyage dans la rue. L’Exposition d’Enseignes », do Le Monde Illustré, 30 de Março de 1935, p. 271.

Não obstante serem temporal e tematicamente contrários, os dois polos geográficos sentimentais de Francis Smith acabam por vezes por se coadunarem na mesma cena. Em Place Saint-Sulpice (1922, Colecção Particular)20, à esquerda do espectador, uma varina passeia-se pelo centro da capital francesa, enquanto que, em Montmartre (1927, Colecção Particular)21, as bandeiras portuguesa e francesa cruzam-se na parede de fundo como que conciliando os dois universos emocionais.