Si […] devant la multitude et la diversité des propositions cousues ensemble dans ce livre, vous avez l’impression qu’il s’agit là moins de science que d’une mixture de dialogue, de comédie, de tragédie, de poésie, d’éloquence – qui tantôt loue, tantôt blâme, tantôt démontre et enseigne, qui touche tantôt à la physique et tantôt à la mathématique, tantôt à la morale et tantôt à la logique, bref qui arrache un lambeau à toutes les sortes de science –, considérez, monseigneur, que le dialogue conte une histoire.

Giordano Bruno1

1. Introduction

À l’orée du xviiie siècle, en dépit de poches de résistance résiduelles, tant du côté des traditionnalistes arcboutés sur les préceptes de l’Église que de celui des novateurs cartésiens, la partie était en voie d’être gagnée : c’était désormais dans le sillage de Copernic (1473-1543), Kepler (1571-1630), Galilée (1564-1642) et Newton (1643-1727), que l’astronomie allait continuer de déployer les formidables potentialités des principes qu’ils avaient établis.

Ce fut en premier lieu l’œuvre de ce cercle restreint de promoteurs de l’astronomie moderne et des quelques grandes figures qui les ont accompagnés ; face à des adversaires redoutables, ils ont tenu les fronts pionniers de la difficile conquête de l’hégémonie scientifique. Dans leur combat, ils ne sont toutefois pas restés isolés ; ils ont pu compter sur l’appui d’astronomes de moindre renom mais aussi de spécialistes d’autres domaines de l’activité intellectuelle : philosophes, religieux, érudits, curieux ou écrivains… Par le biais de leurs publications, par leurs interventions dans les salons et les académies, au sein de réseaux de correspondance qui rapportaient les nouvelles scientifiques ou dans leurs enseignements, ces citoyens – parfois réputés, parfois obscurs – de la République des lettres ont contribué à propager les idées nouvelles jusque dans les provinces éloignées des métropoles culturelles et les contrées les plus reculées de l’Europe. Mais leur rôle ne s’est pas arrêté à la diffusion des théories novatrices. Quelques-uns, avec les moyens et les préoccupations qui étaient les leurs, se les sont appropriées pour en extrapoler des prolongements dans diverses directions, en ouvrant de nouveaux champs de réflexion ou en réactivant, sur des bases nouvelles, d’anciens débats qui n’étaient plus de saison2.

Ce sont à ces développements philosophiques, théologiques, romanesques ou poétiques, qu’est consacrée cette communication3. Si certaines extrapolations relevaient de la pure fantaisie et n’eurent aucun prolongement scientifique, d’autres formulaient, implicitement ou de manière explicite, des hypothèses qui – parfois jusqu’à nos jours – ont conservé une réelle pertinence anticipatrice dans les problématiques des recherches cosmologiques des générations suivantes.

2. La Terre perdue dans un univers infini

La matrice de ce bouillonnement intellectuel consécutif à la diffusion du copernicianisme est la question de l’infinitude de l’univers. Elle hantait la culture occidentale depuis les présocratiques. Écartée de la cosmologie traditionnelle par la clôture du ciel des étoiles fixes, elle heurtait également les dogmes de l’Église car elle accordait à la création – l’univers – un attribut de Dieu : l’infinitude ; ou, pour parler comme les théologiens qui condamnèrent Giordano Bruno (1548-1600), cette thèse contredisait l’affirmation orthodoxe que la création d’une cause infinie (Dieu) ne pouvait égaler son Créateur en étant elle-même infinie. Elle fut donc bannie de l’enseignement scolastique à partir des xiiie et xive siècles, lorsque le thomisme s’est imposé, en articulant fortement la philosophie d’Aristote à la théologie chrétienne. Sur les marges de cet enseignement, le débat sur l’infini continua cependant d’agiter des hommes d’Église comme Jean Duns Scot (1266-1308), Thomas Bradwardine (c. 1290-1349), Nicole Oresme (c. 1320-1382) ou Nicolas de Cuse (1401-1464). Toutefois même si leurs spéculations pouvaient déboucher sur des hypothèses cosmologiques (l’univers est-il fini, infini ou indéfini ?), elles se déroulaient principalement sur un terrain théologique, en faisant intervenir des considérations métaphysiques, logiques ou mathématiques4.

La découverte au début du xve siècle par Poggio Bracciolini (1380-1459) du De natura rerum, le poème épicurien de Lucrèce, tout comme l’intérêt soulevé par le stoïcisme, ont réintroduit pleinement la réflexion sur l’univers infini dans la philosophie naturelle de la Renaissance. Mais c’est lorsque les théories de Copernic commencèrent à se diffuser dans la seconde moitié du xvie siècle, que les enjeux de ces débats prirent une autre dimension en annonçant l’un des grands conflits de la modernité naissante : l’affrontement de la science et de la religion.

À l’insu de son promoteur, le système de Copernic ne manquait pas en effet de relancer la question des dimensions du cosmos. Dans le cas du géocentrisme, l’hypothèse d’un « monde clos » par l’orbe des étoiles fixes semblait prouvée par le caractère immuable de la disposition des constellations les unes par rapport aux autres. Cette sphère était certes en mouvement autour d’un axe passant par les pôles terrestres mais, à sa surface, aucun mouvement particulier n’étant détectable au fil des siècles, une conclusion s’imposait : toutes les étoiles se trouvaient à la même distance de la Terre. Rien ne laissait par ailleurs supposer que cet espace fût très grand ; en emboîtant les orbes éthérés les uns dans les autres, il était également possible de concevoir que tout le système était entraîné par un premier moteur divin agissant à la périphérie du cosmos5. Or, en suivant un schéma héliocentrique, la conclusion d’une relative proximité entre le centre et la périphérie de l’univers ne pouvait être tirée. Dans les dernières décennies du xvie siècle, deux savants ont soulevé cette difficulté laissée en suspens par Copernic : Tycho Brahe (1546-1601) et Giordano Bruno. En montrant avec des arguments voisins mais différents, que la clôture du ciel par le Polonais ne pouvait s’accorder avec le reste de son système, ils en ont tiré des conséquences opposées.

Pour l’astronome danois, déplacer le centre du cosmos vers le Soleil nécessiterait de postuler que la distance entre la Terre et les étoiles fixes serait considérable : alors que, selon ses calculs, Saturne se trouverait à 12 300 rayons terrestres (rt) à son apogée, le ciel des étoiles fixes devrait, en adoptant le système copernicien, être éloigné de 7 850 000 rt du centre du cosmos6 ! Ce serait à cette condition que les axes des pôles de la Terre et du Soleil pourraient être quasiment confondus, en permettant de tenir pour négligeables les phénomènes de parallaxe. Les différences d’apparence du firmament observé depuis la Terre seraient alors, en dépit de la rotation du ciel autour du Soleil, tellement infimes que l’œil humain serait incapable de les percevoir. D’autant que cette hypothèse impliquait que, pour être visibles, les étoiles devraient être gigantesques. Dieu et la nature ne faisant rien en vain, l’existence de tels mondes, si grands et si éloignés de la Terre, n’avait aucun sens… À moins de supposer que le Créateur aurait peuplé ces mondes lointains dans un dessein comparable à celui réservé à l’homme sur Terre, ce que Tycho Brahe se refusait d’envisager7. Il a donc considéré qu’un système du monde géocentrique et clos était plus raisonnable, surtout si on lui subordonnait un système planétaire secondaire centré sur le Soleil, pour mieux s’accorder aux données de l’observation.

Bruno a choisi une voie plus radicale : il était copernicien, à la nuance près que pour lui les étoiles n’appartenaient pas à un improbable septième orbe du ciel. Peu avant qu’il ne publie, coup sur coup, en 1584 à Londres, le Banquet des Cendres et De l’infini, de l’univers et des mondes, le principal introducteur du copernicianisme en Angleterre, Thomas Digges (1546-1595), dans Perfit Description of the Caelestial Orbes (1573), avait déjà infléchi la doctrine de Copernic dans un sens infinitiste. Pour le Nolain8, il fallait donc admettre que les étoiles étaient étrangères au système héliocentrique et qu’elles étaient dispersées dans l’immensité d’un univers infini. Il affirmait ainsi fièrement avoir « franchi les airs, traversé le ciel, parcouru les étoiles, outrepassé les limites imaginaires des sphères »9. Les raisons qu’il donnait dans ses textes sont en grande partie philosophiques, métaphysiques et même théologiques : La « puissance d’intellection [de Dieu] n’est pas vaine, qui veut et peut toujours ajouter l’espace à l’espace, la masse à la masse »10. Toutefois, il rattachait sans équivoque sa conception physique d’un univers infini aux travaux de Copernic11. C’est même à cette condition que le paradigme héliocentrique était parfaitement conciliable avec un positionnement des étoiles à des distances variables mais très éloignées de la Terre. Il avançait même que celles-ci pouvaient, comme les astres du système solaire, être douées de mouvements dans l’espace :

Si donc il ne nous apparaît pas que les étoiles éloignées se déplacent beaucoup, ni qu’elles s’éloignent et se rapprochent les unes des autres, ce n’est pas faute pour elles d’être en rotation. […] Aussi ne doit-on pas les appeler fixes sous prétexte qu’elles seraient toujours à la même distance, mais parce que leur mouvement ne nous est pas perceptible12.

René Descartes (1596-1650), pour sa part, a préféré contourner le problème en affirmant « que la capacité de notre esprit est fort médiocre, et que nous ne devons pas trop présumer de nous-mêmes, comme il semble que nous le ferions si nous supposions que l’univers eût quelque limite, sans que cela nous fût assuré par révélation divine ou du moins par des raisons naturelles fort évidentes »13. Il s’en tenait donc à une notion plus vague : « Parce que nous ne saurions imaginer une étendue si grande que nous ne concevions en même temps qu’il en peut avoir une plus grande, nous dirons que l’étendue des choses possibles est indéfinie », avant de justifier ainsi son point de vue : « nous appellerons ces choses indéfinies plutôt qu’infinies, afin de réserver à Dieu seul le nom d’infini »14. Ce que pouvait seulement faire le savant était de considérer l’étendue de l’univers comme indéterminée. Ainsi, par exemple, à propos des étoiles, « nous n’y remarquons rien qui nous empêche de les pouvoir supposer plus éloignées, jusqu’à une distance indéfinie »15.

3. De quoi sont composés les astres ?

En plaçant la Terre au rang de simple planète en mouvement au sein du système solaire, la question de la composition des astres de l’univers ne manquait pas d’être posée. De ce point de vue l’astronomie n’a fait qu’apporter des arguments à ceux qui contestaient l’aristotélisme et qui, indépendamment des apports des découvertes cosmologiques, critiquaient les fondements de la physique péripatéticienne. Ce courant avait été très actif pendant la Renaissance et prit de l’ampleur au xviie siècle. Sous l’influence de l’atomisme démocritéen ou épicurien, ou à partir de présupposés philosophiques originaux, comme par exemple ceux du Napolitain Bernardino Telesio (1509-1588), l’existence de quatre éléments (terre, eau, air et feu) propres au monde sublunaire et distincts d’un cinquième (l’éther ou quintessence) propre aux cieux, s’était trouvé battue en brèche sous divers angles.

Déjà, en ôtant à la Terre la place éminente qui était la sienne, Copernic n’excluait pas qu’il y eût des similitudes entre elle et les autres astres errants du système solaire. Mais c’est Tycho Brahe qui, à partir de ses observations, a apporté dans ce débat des preuves astronomiques de grande portée. Il a montré que les comètes étaient des phénomènes célestes et non plus – comme dans la tradition aristotélicienne – des météores surgissant dans les couches supérieures du monde sublunaire. Il en résultait que le monde supralunaire n’était pas immuable comme on le pensait ordinairement, d’autant que, parallèlement, ses observations de novae tendaient elles aussi vers cette conclusion. Expérimentalement, il n’était guère possible d’inférer quoi que ce soit de plus de ce constat. Cela a suffi à Descartes, pour qui « la terre et les cieux ne sont faits que d’une même matière », car sa « nature consiste en cela seul qu’elle est une chose étendue » et qu’elle occupe « tous les espaces imaginables »16.

Pouvait-on aller plus loin ? Johannes Kepler, pour sa part n’hésitait pas à affirmer « que le corps de la Lune est de la même espèce que celui de notre Terre et comprend un globe fait d’eau et de terre »17. Ayant montré, à l’aide d’une chambre noire, que les taches qu’on y observait n’étaient pas des illusions d’optique dues à des phénomènes atmosphériques terrestres, il considérait celles-ci comme des images réelles de mers et de montagnes. Les observations de Galilée publiées dans le Messager des étoiles ne firent que confirmer ses intuitions. Non seulement le Toscan mettait en évidence la présence de reliefs sur la Lune, mais il affirmait avec quelques précautions :

Ainsi, au cas où quelqu’un voudrait ressusciter la vieille opinion pythagoricienne selon laquelle la Lune serait de toute évidence, comme une seconde Terre, sa partie plus brillante serait plus apte à représenter la surface terreuse, mais sa partie plus obscure, la surface aqueuse18.

Une objection pouvait pourtant être soulevée : pourquoi, si elles existent, les montagnes ne frangent-elles pas la périphérie du globe lunaire ? Kepler, qui avait lu le traité de Plutarque (46-125) De la face qui paraît sur la Lune et était intrigué par les observations qu’avait cru faire au moment d’une éclipse de Lune son maître Michael Maestlin (1550-1631), avançait des explications purement optiques : l’angle de vue de cette partie de la sphère lunaire traverserait une couche épaisse d’air et de vapeurs qui estomperait la limite visible du satellite. De son côté, Galilée faisait le même raisonnement, mais modéra une partie de ses appréciations par prudence après la condamnation de 1616. L’Allemand, en revanche, conserva de telles convictions ; elles prirent d’autant plus de force que ses observations de la nova de 1606 l’avaient pleinement persuadé que la Terre et les cieux étaient de même composition19.

De telles idées ne manquaient pas d’irriter le camp des traditionnalistes. Galilée concentra contre lui l’essentiel des attaques. Ce fut le moine rebelle Tommaso Campanella (1568-1639) qui affronta le plus directement les adversaires des théories rapprochant la matière des cieux de celle de la Terre. Il s’est appuyé sur divers passages de la Bible laissant entendre que les cieux contiendraient de l’eau ; à l’exemple du Psaume 148 : « Les eaux qui sont au-dessus des Cieux louent le nom du Seigneur »20. En fait, soutenait-il, pour prévenir toute accusation d’hérésie, ce que contestaient les novateurs, ce n’était pas la Bible, mais la leçon d’Aristote, qui n’était nullement un enseignement de la foi.

En dépit de l’hostilité de l’Église, l’idée selon laquelle la composition de tout l’univers serait d’une même nature ne fit que se renforcer au cours du siècle. L’on continua à spéculer sur la présence de terre, d’eau ou d’air dans les astres, à l’exemple de John Wilkins (1614-1672) qui, reprenant Maestlin, Kepler et Galilée, écrivait :

Ce n’est pas sans apparence de vérité qu’il y ait un globe d’air grossier autour de la Lune : parce que l’on remarque qu’il y a de telles sortes d’évaporation qui procèdent du Soleil même. Car on y découvre diverses taches mobiles, semblables à des nuages, qui environnent son corps21.

Il dissertait ainsi sur les nuages de la Lune et considérait que des exhalaisons issues de son sol en obscurcissaient l’atmosphère ; phénomène qu’il étendait à toutes les planètes ainsi qu’au Soleil, ce qui expliquerait la formation des taches qu’on observait à sa surface depuis Galilée22. Sans remettre en cause l’uniformité de la substance de l’univers, dans le détail chacun apporta ses objections et ses propositions.

Fontenelle (1657-1757), par exemple, pensait qu’il n’y avait ni eau ni nuages sur la Lune :

Puisque l’apparence des taches de la Lune ne change point, on ne peut pas croire qu’elle ait des nuages autour d’elle, qui ombragent tantôt une partie, tantôt une autre, mais ce n’est pas à dire qu’elle ne pousse point hors d’elle de vapeurs ni d’exhalaisons23.

Toutefois, nier absolument la présence de fluides aurait eu pour conséquence de postuler une matière lunaire formant une masse rocheuse compacte, « dont toutes les parties [seraient] d’une égale solidité, toutes également en repos les unes auprès des autres, toutes incapables de recevoir aucun changement par l’action du Soleil sur elles ». Pour Fontenelle – qui se garda bien de l’avouer ouvertement –, admettre cela reviendrait à réintroduire dans les cieux cette quintessence immuable de l’astronomie ancienne que les novateurs s’attachaient à nier depuis un siècle ! Cela ruinerait l’idée que les astres seraient soumis à une dynamique orogénique, à l’instar des phénomènes de formation et d’érosion des reliefs que l’on observait sur la Terre. Pour éviter d’en arriver à cette extrémité, il se devait de postuler « que l’air dont apparemment la Lune est environnée en son particulier, comme notre Terre l’est du sien, soit un peu différent de notre air, et les vapeurs de la Lune un peu différentes des vapeurs de la Terre.24 »

Christiaan Huygens (1629-1695), pour sa part, a abordé la question sous un autre angle et à partir de deux postulats : d’une part, la vie était répandue partout dans l’univers ; d’autre part, bien que Dieu lui ait donné des manifestations très variées sur la Terre, l’on devait prendre ces différences comme des « accidents », qui ne remettaient pas en cause le caractère universel des principes qui l’avaient guidé lors de la Création et qui, en toute logique, pouvaient s’appliquer ailleurs dans le cosmos.

Pour ce qui regarde la manière dont sont faites les plantes et les animaux, qui embellissent et qui habitent les planètes, quoique nous ne puissions pas deviner par nos pénétrations quelle est cette matière, l’on ne peut pas cependant presque douter que toutes les plantes et les animaux ne doivent leur accroissement et leur nourriture, comme tout ce qui est parmi nous, à l’élément humide25.

Faisant un examen de l’ensemble des planètes du système solaire, Huygens estimait que Mercure avait une lumière et une chaleur neuf fois plus intenses que la Terre ; pourtant, « rien n’empêche que les animaux qui vivent sur cette planète, quoi qu’ils ressentent une si grande chaleur, ne jouissent d’un air aussi tempéré et aussi proportionné qu’ils sauraient désirer »26. Les caractéristiques de Vénus étaient très voisines de celle de la Terre ; l’uniformité apparente de sa surface laissait toutefois le Hollandais perplexe : l’observateur terrestre aurait-il sa vue occultée par un voile épais de « vapeurs », ou faudrait-il mettre en question l’existence de mers sur cette planète27 ? Mars présentait « des macules plus obscures que le reste des parties du disque » ; la rougeur de son aspect pourrait s’expliquer par la présence de roches très sombres qui ne renverraient qu’une faible part de la lumière du Soleil28. Saturne et Jupiter avaient « leur atmosphère ou un air »29 et semblaient connaître « quelquefois des jours sombres et nébuleux »30. La Lune était couverte de montagnes et de plaines mais, s’appuyant sur ses propres observations, Huygens récusait l’idée que les taches sombres correspondraient à des mers ; il ne s’y trouvait pas non plus de fleuves, ni de nuages, ni même d’atmosphère31. Ne concevant pas que Dieu eût laissé un tel astre dépourvu de toute vie, il suggérait qu’« il peut y avoir une petite humeur, une petite humidité, qui ne s’imbibant pas d’eau comme notre Terre, pourrait suffire aux rayons du Soleil, pour former une rosée capable de nourrir les herbes et les arbres32 ». Enfin, par analogie, Huygens, qui a consacré un long passage aux satellites des deux planètes géantes, était persuadé que « les lunes qui accompagnent Jupiter et Saturne sont de la même nature que la nôtre »33.

Fontenelle et Huygens esquissaient ainsi une dialectique subtile entre identité et différence pour caractériser la matière qui compose les astres, en la comparant avec celle de notre globe. Les catégories traditionnelles de la physique – terre, eau, air et feu, auxquels s’ajoute l’éther céleste – ayant été bien mises à mal au xviie siècle, sans qu’une alternative chimique digne de ce nom vînt les remplacer, ils s’en tenaient donc, sans dogmatisme, à des raisonnements analogiques, pour rattacher les propriétés des éléments cosmiques à ceux de la Terre, tout en laissant ouverte la question des particularités qui pourraient les caractériser plus précisément.

D’autres, dans le sillage de l’épicurisme, éprouvaient moins de difficultés pour surmonter la contradiction : l’hypothèse atomistique autorisait en effet une efflorescence de manifestations de la matière dans les agrégats formant les corps physiques. De la sorte, il n’y avait nul besoin de chercher un point commun entre les astres. François Bernier (1620-1688), constatant que les planètes n’avaient ni la même orbite, ni la même vitesse, et qu’elles occupaient des places différentes dans le cosmos, pensait que cela lui donnait « sujet de croire qu’elles ne sont pas entre elles de même substance » et que « cette diversité de nature qui se trouve entre les astres semble encore être marquée par la lumière, par la couleur et par la chaleur »34.

4. Une pluralité de mondes

Unicité ou pluralité des mondes35 ? Se positionner dans cette alternative supposait au préalable de s’entendre sur le sens qu’on donnait au mot « monde ».

Lorsqu’Aristote et ses nombreux sectateurs médiévaux et modernes traitaient cette question, « monde », « cosmos » et « univers » étaient des synonymes. Il n’y avait – il ne pouvait y avoir – qu’un monde, qui concentrait tout « l’être » à l’intérieur de la sphère des fixes. Au-delà de cette sphère, il n’y avait pas de vide – ce qui autoriserait l’hypothèse d’un autre monde – mais du « non-être ». À sa manière, Descartes, bien que refusant la clôture du cosmos, rejoignait le Stagirite sur deux points essentiels de sa doctrine : du postulat selon lequel il n’y avait pas de vide mais une matière unique et partout présente dans l’univers, il inférait l’idée que la coexistence de « plusieurs mondes » était impossible ; car la matière occupait « tous les espaces imaginables où ces autres mondes pourraient être »36.

D’autres savants, défendant l’hypothèse d’une pluralité des mondes, entendaient le mot « monde » différemment. Certains, en prenant la Terre comme référence, désignaient un astre en particulier, en lui donnant les attributs variés d’un corps soumis à « la génération et à la corruption » : climat, relief, habitabilité ; thèse antagonique à celle que développait la cosmologie traditionnelle de l’immutabilité du mode céleste. Mais, dans de nombreux textes, « monde » était également employé pour dénommer que l’on appelle aujourd’hui un « système planétaire » – avec comme modèle le système héliocentrique de Copernic. Dans ces deux cas, des théories antiques, notamment celle des épicuriens – réactivée alors en Angleterre par le « cercle du Northumberland » et en France par Pierre Gassendi (1592-1655) et ses disciples37 – soulevaient l’hypothèse que notre monde, avec ses spécificités, ainsi que le système plus ample qui l’incluait, pouvait ne pas être le seul existant dans l’univers.

Pour l’Église, enfin, la notion de pluralité des mondes restait une question problématique. Formellement, elle pouvait passer pour hérétique car elle contredisait la lettre de la Genèse, qui plaçait la Terre et l’humanité au centre même de la Création divine, sans laisser supposer que pareil processus se fût reproduit en divers autres lieux de l’univers. Toutefois, l’évêque Étienne Tempier, dans sa célèbre condamnation des « philosophes » parisiens en 1277, avait interdit de soutenir que « la première cause [Dieu] ne pourrait pas produire plusieurs mondes »38. Bien que la majorité des docteurs se fussent rangés du parti d’Aristote – comme l’a démontré le procès de Giordano Bruno –, d’un strict point de vue théologique le débat restait ouvert dans les termes que résuma bien le dominicain parisien Bernard Lombardi vers 1327 : « L’opinion commune des philosophes et des théologiens est qu’il ne peut de fait y avoir qu’un seul monde ; mais la question porte sur la possibilité, et c’est là qu’apparaît le problème.39 » En effet, sans nécessairement affirmer que Dieu a créé plusieurs mondes, ce serait limiter sa toute-puissance – sa « puissance absolue », pour parler comme les théologiens – que d’affirmer que si tel avait été son dessein il n’aurait pu réaliser cela.

Bruno, en écartant du cosmos copernicien les étoiles, en affirmant qu’elles se répartissaient à l’infini dans un univers sans bornes, en considérant qu’elles avaient une même nature ignée que le Soleil, en ôtant enfin à la Terre tout caractère d’exception en regard des autres astres, tira la conséquence de tels présupposés : il existait dans cet univers infini une infinité de mondes. Qu’entendre par là ? Avant tout que chacun des astres du ciel, jouissant d’une âme propre qui lui donnait du mouvement, se comportait comme une terre. « Il y a donc des soleils innombrables et une infinité de terres qui tournent autour de ces soleils, comme nous voyons ces sept terres tourner autour de ce soleil qui nous est proche40 ». Toutefois, il ne s’attarda pas à placer ces corps célestes dans ce qui pourrait ressembler à un système planétaire trop structuré, en raison notamment des critiques formulées par lui contre la rigidité du système géocentrique conçu par Aristote.

Le point de vue de Bruno sur l’infinité des mondes, dans sa radicalité, ne connut pas un grand succès immédiat auprès des astronomes. Kepler qui connaissait l’œuvre du Nolain, pas plus que Galilée, qui se garda bien de faire référence au supplicié du Campo de’Fiori, ne le partageait pas. Toutefois, cette idée faisait son chemin : un correspondant anglais écrivait ainsi à Kepler en 1603 : « je suis d’avis qu’il existe des mondes infinis »41… Pour Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655), cela ne soulevait aucun doute :

Je crois que les planètes sont des mondes autour du Soleil et que les étoiles fixes ont aussi des soleils qui ont des planètes autour d’eux, c’est-à-dire des mondes que nous ne voyons pas d’ici à cause de leur petitesse […]. Comme Dieu a pu faire l’âme immortelle, il a pu faire le monde infini42.

Il y avait cependant plusieurs moyens de reprendre les thèses de Bruno en atténuant leur portée subversive.

Le premier – celui de Descartes notamment – était d’esquiver toutes les difficultés théologiques, en abordant ces sujets délicats de manière oblique. Éclairante est en effet la comparaison des deux principaux textes qu’il a écrits sur la cosmologie : Le Monde et Les Principes de la philosophie. Le premier présente les grands traits de sa dynamique cosmique tourbillonnaire. Il a été rédigé avant la condamnation de Galilée (1633). La plume du philosophe était alors relativement libre, tellement libre, qu’apprenant les malheurs de l’Italien, il décida de ne pas publier son texte ; il n’est paru qu’en 1664, quatorze ans après sa disparition. Il y exposait ouvertement que chaque tourbillon était centré sur une étoile et formait un « ciel ». À l’intérieur, les parties de matière « les plus grosses et les plus massives » formaient les planètes et les comètes43. Les unes et les autres étaient entraînées dans le mouvement du tourbillon ; les planètes se dirigeant « vers les centres des cieux qui les contiennent »44, les comètes passant « au travers de divers cieux »45. Dans Le Monde, les astres du système solaire n’étaient convoqués qu’à titre d’exemples, le propos ayant avant tout valeur universelle. Très différent est l’exposé de la troisième partie des Principes, où sont reprises et complétées les mêmes idées, car le livre étant publié du vivant de son auteur, en 1644, une grande prudence était alors de mise. Cette partie débutait sur d’humbles marques de déférences envers la religion. Un peu plus loin, après avoir posé les fondements de sa théorie, Descartes précisait : « je désire que ce que j’écrirai soit seulement pris pour une hypothèse, laquelle est peut-être fort éloignée de la vérité »46. Jugeant que c’était dans le seul tourbillon solaire que l’on pouvait étudier les phénomènes astronomiques, la plupart de ses démonstrations ont été réalisées dans ce cadre. Certes, ce tourbillon se trouvait au milieu d’autres de même nature et engendrés chacun par une étoile, mais les généralisations étaient à peine suggérées. Aussi, bien que nul ne pût douter que le cosmos cartésien se composait d’un nombre indéfini de ciels semblables au nôtre, c’était au lecteur de tirer cette conclusion47.

D’autres stratégies ont été mises en œuvre pour aborder le sujet en prenant quelques précautions. Par exemple en dissociant, à l’instar du poète philosophe anglais Henry More (1614-1687), univers infini et infinité des mondes, au sens de systèmes planétaires organisés autour d’une étoile :

Je ne dirai pas que notre monde est infini

Mais qu’il y a une infinité de mondes48.

L’on pouvait également ne parler – en suivant une distinction faite par Gassendi49 – que de « pluralité » et non d’« infinité » des mondes. C’est le parti choisi par Fontenelle dans les Entretiens sur la pluralité des mondes. Les mondes qu’il y a décrits renvoyaient à de véritables systèmes planétaires, centrés sur des étoiles et imaginés sur le modèle du système solaire. Avec une certaine prudence – dans le dialogue du narrateur avec une marquise, c’est cette dernière qui énonce clairement la thèse – Fontenelle s’appuyait sur le cartésianisme pour déclarer :

Les étoiles fixes sont autant de Soleils, notre Soleil est le centre d’un tourbillon qui tourne autour de lui, pourquoi chaque étoile fixe ne serait-elle pas aussi le centre d’un tourbillon qui aura un mouvement autour d’elle ? Notre Soleil a des planètes qu’il éclaire, pourquoi chaque étoile fixe n’en aura-t-elle pas aussi qu’elle éclairera50 ?

On remarquera toutefois qu’au milieu de nombreuses expressions caractérisant l’immensité de l’univers se sont glissées quelques références à l’infini. Fontenelle écrivait cela tard dans le siècle, dans un pays, la France, qui n’avait pas persécuté les coperniciens et, surtout, au fil d’une conversation galante inspirée par la contemplation d’un magnifique firmament nocturne. Le tour était léger et le discours fort éloigné de toute érudition métaphysique ou théologique. Qui aurait trouvé à redire – au risque de passer pour un fâcheux pédant – qu’au fil de l’échange une telle phrase fût prononcée :

L’univers me paraissait petit et étroit, je m’y sentais comme oppressé ; présentement qu’on a donné infiniment plus d’étendue et de profondeur à cette voûte en la partageant en mille et mille tourbillons, il me semble que je respire avec plus de liberté51 ?

Certains auteurs cependant – suivant Kepler ou Galilée – se sont montrés plus prudents avant d’induire du fait que le Soleil serait une étoile au centre de notre système, que les constellations abriteraient des systèmes planétaires comparable au nôtre. C’est le cas du médecin de Castres, Pierre Borel (1620 ?-1671), qui proposa au sein de l’académie de sa ville des débats sur le sujet en 1658. Son Discours nouveau prouvant la pluralité des mondes, publié à Genève l’année précédente, admettait certes un « nombre infini des corps célestes », en estimant comme « vraisemblable que chaque globe fasse un monde, ou une terre particulière »52, mais ne faisait pas dépendre ceux-ci d’une étoile, préférant accorder une place éminente au Soleil dans l’univers.

Position qui n’est guère plus hardie que celle d’hommes d’Église – tel le jésuite Athanasius Kircher – qui ont abandonné le système de Ptolémée pour adopter celui, moins compromettant du point de vue théologique, de Tycho Brahe et qui, en rejetant la dichotomie aristotélicienne du cosmos, ont consenti à considérer les planètes comme des astres ayant une nature et des paysages proches de ceux de la Terre, envisageant même que les étoiles pourraient, elles aussi, être entourées de planètes53.

De fait, c’est plutôt à l’intérieur du système solaire que les spéculations les plus hardies sur la pluralité des mondes, à savoir les hypothèses sur leur habitabilité, ont été formulées.

5. Des mondes habités ?

Abordant la question « si le ciel et les astres sont habitables ? », Bernier rappelle que :

Plutarque remarque fort judicieusement que plusieurs choses se disent les unes en riant, et les autres sérieusement sur ce sujet, et que ceux qui y ajoutent trop de foi sont autant blâmables que ceux qui n’y croient point du tout54.

Empruntant ces deux registres, le sérieux et le fantaisiste, et en y mêlant une dose plus ou moins grande de dogmatisme ou de distanciation, les auteurs du xviie siècle n’ont pas manqué d’accompagner leurs réflexions cosmologiques de considérations sur ce délicat problème. Les questionnements sur l’existence d’autres êtres vivants dans l’univers ont un caractère métaphysique, qui traverse de multiples civilisations en conservant une remarquable actualité à l’ère spatiale. Toutefois, avancer sur ce terrain soulevait plusieurs questions cruciales dans le contexte idéologique du Grand Siècle.

Giordano Bruno – là encore celui qui a poussé le plus loin les conséquences que l’on pouvait déduire du copernicianisme – les a clairement posées. Pour lui, les mondes infinis qui constellent l’univers sont habités. Ils « abritent une foule innombrable d’individus simples et composés, dotés d’une vie végétative ou d’entendement, tout comme ceux que nous voyons vivre et se développer sur le dos de notre propre monde55 ». Sa grande audace est de postuler que ces êtres seraient « dotés d’entendement », autrement dit qu’ils posséderaient les mêmes attributs que les humains.

Défendre une telle thèse mettait en cause des dogmes sur lesquels reposait la doctrine chrétienne : la Chute d’Adam et Ève, la double nature du Christ, ainsi que le sens de sa Passion rédemptrice pour sauver les hommes… Ces « extraterrestres », comme nous les appellerions aujourd’hui, ont-ils une âme ? Sont-ils eux-aussi affligés du péché originel à la naissance ? Jésus est-il venu les visiter pour leur annoncer l’Évangile ? Pour les savants qui s’interdisaient de transgresser les limites imposées par l’Église, comme Athanasius Kircher, le plus simple était d’exclure toute manifestation de la vie hors de ce bas-monde56.

D’autres, tout en se posant en défenseurs du christianisme, se sont risqués à prévenir les objections des théologiens, comme le dominicain Tommaso Campanella, ou bien John Wilkins, qui était un ecclésiastique anglican, ou encore le médecin castrais de confession calviniste Pierre Borel. Parmi une foule de références théologiques, en s’appuyant sur la Bible, les Pères de l’Église ou des auteurs plus récents, ce dernier rappelait, par exemple, que « Campanella a remarqué que saint Paul dit aux Colloss[éens] c.I.V.20 que les choses qui sont ès cieux sont sauvées par le sang de Jésus-Christ, et par conséquent, dit-il, qu’il y a des hommes qui ont besoin de rédemption comme nous »57. Il n’y aurait ainsi pas d’objections religieuses majeures à concevoir que les cieux seraient habités. Sur un tel arrière-plan scripturaire et patristique, et à l’aide d’une série de raisonnements à la fois analogiques et logiques, une telle conclusion ne pouvait donc que s’imposer :

Après tout, n’est-ce pas une chose qui surpasse toute raison et apparence que tant de masses si grandes comme sont les étoiles fussent entièrement désertes ; j’estime que si je venais par degrés j’obtiendrais du plus opiniâtre que les corps 300 fois plus grands que la Terre ou davantage, contiennent du moins en eux quelques plantes ; si cela est avoué, comment y seraient ces plantes si elles n’y étaient pour l’usage de quelques animaux ; et si on avoue qu’il y a quelques animaux, ne faudrait-il pas aussi avouer qu’il y a des hommes pour s’en servir puisqu’ils sont faits pour eux ; et enfin n’est-t-il pas juste qu’il y ait des hommes partout où s’étend leur domination, or l’homme domine sur les astres aussi bien que sur la terre, et la mer ; tout le monde est fait pour lui, et par conséquent, il doit y avoir des habitants dans les étoiles58.

La gamme des habitants des autres mondes est donc très large : certains, comme Huygens postulent, avec beaucoup de sérieux, une grande similitude entre les formes de vie terrestre et celles des autres astres59. Végétaux, animaux et individus doués de raison s’y retrouvent.

Il y avait aussi les sceptiques qui, sans exclure la possibilité de trouver des êtres vivants dans d’autres mondes, ne souhaitaient pas, faute de preuves tangibles, se prononcer fermement sur le sujet. Descartes a un temps espéré voir, grâce à des lunettes perfectionnées, « s’il y a des animaux dans la Lune »60. Dans l’incapacité de faire cette vérification, il jugea préférable de suspendre son jugement à ce propos :

Je n’infère point […] qu’il y ait des créatures intelligentes dans les étoiles ou ailleurs, je ne vois pas aussi qu’il y ait aucune raison, par laquelle on puisse prouver qu’il n’y en a point ; mais je laisse toujours indécises les questions qui sont de cette sorte, plutôt que d’en rien nier ou assurer61.

François Bernier, lui aussi, préférait s’en tenir à de prudentes hypothèses, en suivant sa propre logique, selon laquelle chaque astre différerait des autres :

C’est pourquoi, pour demeurer dans les termes de quelque vraisemblance, nous estimons qu’encore qu’on puisse probablement croire qu’il s’engendre et se corrompe diverses choses dans les astres, on ne peut néanmoins pas croire avec la même probabilité que ces choses soient semblables à celles qui s’engendrent et se corrompent ici dans la Terre, en sorte que ce soient les mêmes animaux, et qu’entre ces animaux il y ait des hommes, et qu’ainsi il soit vrai de dire que les astres soient habités par des animaux, et spécialement par des hommes62.

Une part originale est enfin à réserver aux productions fictionnelles qui font s’élever vers la Lune (Kepler, Godwin, Cyrano de Bergerac) ou le Soleil (Cyrano) un personnage imaginaire. Au cours de leur périple, leur héros rencontre différents peuples aux allures diverses (démons, animaux, oiseaux, géants, êtres humains venus de la Terre ou autochtones…) qui donnent l’occasion aux auteurs de faire une critique indirecte des mœurs de notre Terre. À la fois utopies – à l’exemple de la Cité du Soleil de Campanella – et récits d’anticipation, ces textes s’appuient également sur les découvertes astronomiques de leur temps et, à leur manière, contribuent à diffuser dans un public peu versé dans les débats du monde savant, des rudiments de science moderne. Cyrano, en copernicien convaincu, se montre un admirable pédagogue. Il émaille les deux récits réunis sous le titre L’Autre monde, publiés posthumément en 1655 et 1662, de longs développements sur la cosmologie, la physique et la philosophie, n’épargnant pas, au passage, nombre de croyances religieuses. Parfois, la satire religieuse l’emporte sur toute autre considération, à l’exemple du poème de John Donne (1572-1631), Ignatius his conclave – Le Conclave d’Ignace [de Loyola] –, qui se débarrasse des Jésuites en les envoyant convertir les habitants de la Lune et d’autres planètes63 !

Qui que ce soit qui peuple les autres astres de l’univers, pouvait-on concevoir quelles contraintes ils devaient affronter pour survivre ?

Kepler, passionné par l’étude de la Lune, y a consacré un livre, Le Songe, publié à titre posthume en 1634. Il s’agit d’un voyage imaginaire ; celui d’un Islandais transporté sur la Lune, mais, parallèlement, son auteur y fait état de données purement scientifiques concernant notre satellite. Persuadé que la Lune était peuplée, Kepler n’en mesurait pas moins qu’un tel sujet comportait de nombreuses difficultés, en regard de questions que soulevait la science de son temps. Par exemple, comment survivre sur un astre écrasé pendant quatorze jours par un fort rayonnement solaire et passer ensuite autant de temps dans une nuit glaciale ? Il fallait pour cela que les Séléniens (l’astronome allemand baptise Subvolvains ceux qui habitent sur la face visible depuis la Terre et Primolvains ceux qui vivent sur la face cachée) soient protégés. L’idée qu’ils pourraient se réfugier dans des grottes nichées dans les parois des reliefs lunaires est souvent avancée. Mais ces refuges seraient insuffisants si des conditions climatiques particulières – vent, nuages, brouillard… – ne venaient tempérer les rigueurs d’un tel environnement.

Bernier reprend une argumentation voisine à propos de la Lune, en la prolongeant pour en induire qu’un tel environnement, bien que susceptible d’accueillir des êtres vivants, serait totalement inhospitalier à l’homme :

Joint que l’homme se nourrissant des animaux, des fruits, ou des herbes qui proviennent de la Terre, et que ne naissant rien de tel dans la Lune, puisque comme, nous avons dit, les générations y devraient être toutes différentes des nôtres, il n’y trouverait rien de propre pour sa nourriture, ni pour faire de la semence qui est nécessaire à la propagation des hommes comme nous ; d’où nous devons inférer que l’homme ne saurait ni naître, ni subsister dans la Lune.

Cela n’empêche néanmoins pas qu’il n’y puisse naître d’autres natures qui l’habitent, encore que nous ne puissions pas plutôt conjecturer, ni dire quelles elles sont, que celles qui y seraient, pourraient, si elles étaient intelligentes, conjecturer et dire quelles sont celles qui habitent la Terre, qui y naissent et qui y périssent64.

6. Voyager dans l’espace ?

À partir des préoccupations très diverses qui les animaient, plusieurs auteurs évoqués ont été jusqu’à envisager des voyages dans l’espace afin d’observer ce qui s’y passait, la Lune étant la cible jugée la plus facilement atteignable :

On fait plus que se figurer la chose possible [affirmait Fontenelle], on commence déjà à voler un peu ; plusieurs personnes différentes ont trouvé le secret de s’ajuster des ailes qui les soutinssent en l’air, de leur donner du mouvement, et de passer par-dessus des rivières. À la vérité, ce n’a pas été un vol d’aigle, et il en a quelquefois coûté à ces nouveaux oiseaux un bras ou une jambe ; mais enfin cela ne représente encore que les premières planches que l’on a mises sur l’eau, et qui ont été le commencement de la navigation. De ces planches-là, il y avait bien loin jusqu’à de gros navires qui pussent faire le tour du monde. Cependant peu à peu sont venus les gros navires. L’art de voler ne fait encore que de naître, il se perfectionnera, et quelque jour on ira jusqu’à la Lune. Prétendons-nous avoir découvert toutes choses, ou les avoir mises à un point qu’on n’y puisse rien ajouter ? Eh, de grâce, consentons qu’il y ait encore quelque chose à faire pour les siècles à venir65.

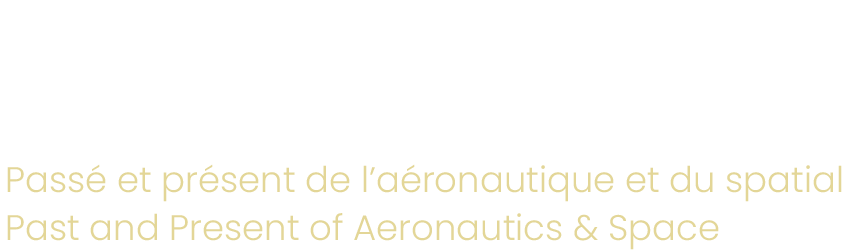

Fontenelle n’ignorait pas que, dans le prolongement des machines volantes imaginées à la Renaissance par Léonard de Vinci, plusieurs inventeurs avaient conçu des dispositifs d’ailes articulées censés permettre à l’homme de se maintenir en l’air après s’être jeté d’un promontoire. Entre 1498 et 1503, Giovan Battista Danti, mathématicien à Pérouse, avait effectué divers essais avec des ailes de sa confection, se fracturant le fémur au cours de l’un d’eux. En 1536, l’horloger italien Denis Bolori, équipé d’« ailes composées de ressorts combinés », s’était tué en se lançant du haut de la cathédrale de Troyes. Entre 1647 et 1649 en Pologne, un ingénieur nommé Burattini avait réalisé un « dragon volant », auquel se sont intéressés Mersenne, Pascal et Roberval, et dont la Gazette de Renaudot avait rendu compte le 14 janvier 1648. Dans les années qui précèdent la publication des Entretiens, l’on avait fait également état des tentatives analogues d’un certain Bernoin de Francfort, d’un nommé Estil d’Amsterdam, du danseur de la Cour Allard, qui s’était jeté des terrasses de Saint-Germain… Le Journal des savants donna même la description, accompagnée d’une gravure, d’une « machine à quatre ailes », inventée par « Besnier, serrurier à Sablé au pays du Maine »66.

Fig. 1. Machine volante de Besnier

(Journal des savants, 12 décembre 1678)

Force cependant était de constater, avec Pierre Borel, que les expéditions dans l’espace n’étaient guère à l’ordre du jour quand on vivait au siècle de Louis XIV :

Quelques-uns se sont imaginés que comme l’homme a imité les poissons en nageant, qu’il pourra aussi trouver l’art de voler […]. Quand même on pourrait voler cela servirait de peu pour ce sujet parce que outre l’homme par la pesanteur ne s’élèverait guère haut, il ne pourrait pas demeurer fixe pour regarder le ciel […] mais aurait son esprit tout bandé à conduire sa machine67.

Bien que la question des moyens de quitter la Terre fût loin d’être résolue, chaque auteur, au gré de ses réflexions sur le sujet mais aussi de sa fantaisie, a dû faire preuve d’inventivité pour envoyer ses personnages effectuer un voyage interplanétaire.

L’intervention d’êtres surnaturels était – littérairement parlant –la solution de facilité. Kircher a eu ainsi recours à un ange, Cyrano est redescendu de la Lune transporté par un diable, Kepler a fait appel à une magicienne, la propre mère de son héros, nommé Durakotus, pour le faire décoller du sol. Elle était en relation avec un démon qui effectuait régulièrement le trajet Terre-Lune. Lors des éclipses du satellite, il avait le pouvoir d’y envoyer des hommes préalablement sélectionnés car « ils risquent leur vie ». L’originalité du récit du démon est qu’il envisageait, en mêlant fiction et considérations d’ordre scientifiques, les différents problèmes physiques (la violence de l’impulsion lors du décollage) et physiologiques (le froid, les difficultés de respiration) que poserait une telle expédition à un être humain :

Nous le poussons tous par-dessous pour l’élever ainsi dans les airs. Cette poussée du départ est pour lui très pénible, il en souffre comme s’il était projeté par un canon par-dessus mers et montagnes. Il faut aussi dès le départ l’endormir avec des narcotiques et des opiats et déployer ses membres afin que l’avant et l’arrière de son corps ne se déchirent pas, ni sa tête du reste de son corps, et que la violence de la poussée se répartisse dans chacun de ses membres. De nouvelles difficultés surgissent alors : l’intensité du froid et l’impossibilité de respirer. À la première, nous pallions par un pouvoir qui nous est inné ; à la seconde, par des éponges que nous passons sous ses narines. La première partie du voyage accomplie, le transport devient plus facile. Nous laissons alors les corps flotter librement dans l’air, en retirant nos mains. Les corps se mettent en boule à la façon des araignées, et c’est presque par notre seule volonté que nous les transportons, en sorte que la masse du corps se conduit d’elle-même vers le lieu prévu. Mais ce mouvement est trop lent et donc sans avantage, raison pour laquelle nous l’accélérons en usant, comme je l’ai dit, de notre volonté. Nous arrivons avant le corps afin qu’il ne se fasse pas de mal en atteignant la surface de la Lune.

Quand ils se réveillent, les hommes généralement se plaignent d’une sorte de fatigue dans tous leurs membres. Ils s’en remettent ensuite suffisamment pour recommencer à marcher68.

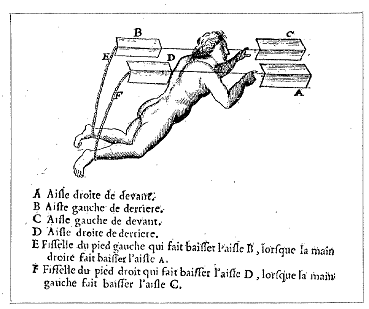

Francis Godwin (1562-1633) a trouvé un autre moyen pour permettre au gentilhomme sévillan Dominique Gonsales, le personnage de son roman L’Homme dans la Lune, de prendre son envol. Il utilisait un attelage de « gansas », une espèce de grands cygnes qu’il avait apprivoisés lors d’un séjour sur l’île de Sainte-Hélène :

Par je ne sais quelle réminiscence de leur voyage ordinaire, sur le point que je les voulais retirer, [ils] se levèrent tout d’un temps ensemble. Je me trouvais pour lors aussi étonné qu’on saurait dire, et le fus bien davantage, quand j’aperçus que par l’espace d’une heure, ils montèrent toujours droit, et aussi vite qu’une flèche. Ensuite de quoi, il me sembla qu’insensiblement ils relâchèrent de leur travail ; si bien que leur extrême vitesse se ralentit peu à peu, jusqu’à ce qu’ils cessèrent d’agir tout-à-fait. Alors par une merveille à peine croyable, ils s’arrêtèrent tout court, sans branler non plus que s’ils eussent été liés à des perches. Alors dis-je, toutes les cordes se lâchèrent d’elles-mêmes, si bien que la machine et moi demeurâmes immobiles, et comme sans poids69.

Fig. 2. Gonsales et son attelage de cygnes décollant vers la Lune

(Frontispice de l’édition de 1657 de The Man in the Moone de F. Godwin)

S’appuyant sur les travaux pionniers que William Gilbert (1544-1603) a consacrés au magnétisme, Godwin esquisse ici une théorie originale de l’apesanteur. Il réfute explicitement la thèse aristotélicienne couramment admise, selon laquelle le centre de la Terre serait le « lieu propre » des éléments lourds, qui aspireraient naturellement à le rejoindre dès que la cause de leur éloignement disparaîtrait. Au contraire, agissant comme un aimant, la Terre verrait son pouvoir d’attraction diminuer avec la distance, à tel point qu’à une certaine altitude un corps pourrait se trouver libéré de celle-ci.

J’ai trouvé par cette épreuve ce à quoi les philosophes n’ont jamais pensé jusqu’ici. C’est que les choses pesantes ne tendent point vers le centre de la terre, comme à leur lieu naturel ; mais semblent plutôt être attirées par une certaine qualité du globe terrestre, ou par je ne sais quoi qui est au-dedans ; de la même force que le fer est attiré par l’aimant. Ainsi, bien que sans avoir autre soutien matériel que l’air, ces oiseaux s’y pussent tenir, avec autant d’aise et de repos, que le poisson dans l’eau, quand elle est calme ; si est-ce qu’au moindre effort qu’ils faisaient, pour s’élever en haut et en bas, ou même à côté, ils étaient portés avec tant de vitesse, qu’il n’est pas possible de se l’imaginer70.

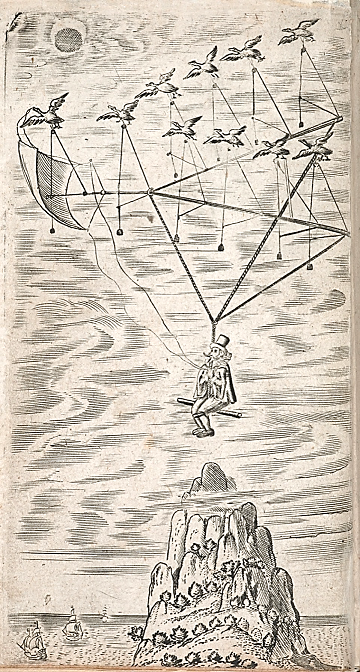

Dyrcona – héros romanesque de Cyrano mais aussi porte-parole de ses idées astronomiques – est celui qui a fait preuve de la plus grande inventivité pour voler dans l’espace sidéral, en ayant recours aussi bien à des forces occultes et hermétiques – auxquelles l’auteur n’accordait guère de foi – qu’aux procédés mécaniques, qui commençaient à soulever l’engouement des milieux scientifiques. Une première tentative vers la Lune se solda par un semi-échec : « Je m’étais attaché tout autour de moi quantité de fioles pleines de rosée et la chaleur du soleil qui les attirait m’éleva si haut, qu’à la fin je me trouvais au-dessus des plus hautes nuées71. »

Fig. 3. Dyrcona s’élève dans le ciel à l’aide de fioles remplies de rosée

(Frontispice de l’édition de 1709 des États et empires de la Lune)

Malgré cette judicieuse exploitation des vertus que l’alchimie attribuait à la rosée, le but ne fut pas atteint, mais le voyageur atterrit tout de même au Canada ! Il fabriqua alors un « oiseau de bois », muni de ressorts et d’ailes, qui ne s’avéra efficace qu’après avoir été muni de fusées d’artifice. C’est ainsi qu’il se trouva arraché du sol. À une certaine altitude toutefois, la poudre étant brûlée, la machine se détacha et tomba. Dyrcona, qui s’était enduit de moelle pour panser les blessures causées par un essai infructueux, eut la surprise de continuer à s’élever :

Comme donc je cherchais des yeux et de la pensée ce qui pouvait être la cause de ce miracle, j’aperçus ma chair boursoufflée et grasse encore de la moelle dont je m’étais enduit pour les meurtrissures de mon trébuchement. Je connus qu’étant alors en décours et la Lune, pendant ce quartier ayant alors accoutumé de sucer la moelle des animaux, elle buvait celle dont je m’étais enduit avec d’autant plus de force que son globe était plus proche de moi72.

Lors d’un second voyage, accusé de sorcellerie par les magistrats du parlement, il s’est enfui en direction du Soleil, dans une curieuse machine de sa confection depuis une tour de Toulouse :

Ce fut une grande boîte fort légère qui fermait fort juste ; elle était haute de six pieds ou environ et large de trois en carré. Cette boîte était trouée par en bas ; et par-dessus la voûte qui l’était aussi, je posai un vaisseau de cristal troué de même, fait en globe, mais fort ample, dont le goulot aboutissait justement et s’enchâssait dans le pertuis que j’avais pratiqué au chapiteau. Le vase était construit exprès à plusieurs angles, et en forme d’icosaèdre, afin que chaque facette étant convexe et concave, ma boule produisit l’effet d’un miroir ardent73.

Fig. 4. Représentation de F. Van Hove de la « boîte » de Dyrcona s’élevant vers le Soleil (1687)

(F. van Hove pour l’édition de 1687 des États et empires du Soleil)

Fig. 5. Représentation de L. Scherm de la « boîte » de Dyrcona s’élevant vers le Soleil (1710)

(L. Scherm, pour l’édition de 1710 des États et empires du Soleil. Elle est plus fidèle que celle de F. van Hove pour l’édition anglaise de 1687)

Installé dans cette « boîte », à l’intérieur de laquelle le miroir cristallin qui la surmontait concentrait les rayons solaires, et qui était pourvue d’une voile, Dyrcona s’éleva. Cette fois, ce sont aux propriétés du vide – dont l’existence physique venait d’être démontrée par les travaux de Torricelli, Pascal et Otto von Guericke – et à celles des instruments d’optique – science elle aussi en plein essor grâce à Kepler et Descartes – que le romancier a fait appel pour transformer sa machine volante en une sorte d’engin à réaction :

J’avais bien prévu que le vide, qui surviendrait dans l’icosaèdre à cause des rayons unis du Soleil par les verres concaves, attirerait pour le remplir une furieuse abondance d’air, dont ma boîte serait enlevée ; et qu’à mesure que je monterais, l’horrible vent qui s’engouffrerait par le trou ne pourrait s’élever jusqu’à la voûte, qu’en pénétrant cette machine avec furie, il ne la pousserait en haut74.

7. Conclusion

Les problématiques abordées par ces textes, qui se situent en marge des traités ayant un caractère purement scientifique, sont révélatrices des débats qui ont agité les milieux savants du xviie siècle, bien au-delà du cercle étroit des spécialistes. Signalons, sans être exhaustifs, qu’ils abordent d’autres questions qui n’ont été qu’effleurées ici mais qui étaient, elles aussi, soulevées par les découvertes astronomiques :

-

sur la différence de nature des astres, entre ceux qui, comme le Soleil ou les étoiles, émettent de la lumière et seraient composés en grande partie de feu, et ceux, comme la Terre ou la Lune, de nature tellurique et aqueuse, qui ne produiraient pas de lumière propre mais réfléchiraient celle des premiers ;

-

sur la présence ou l’absence du vide dans le cosmos, à partir de la réactivation des théories atomistes et des expériences des savants modernes ;

-

sur l’existence d’une gravité propre aux astres autres que la Terre, et les problèmes qui en découlent à propos de la cohésion des corps célestes et des influences – magnétiques ou autres – qu’ils exercent les uns sur les autres ;

-

sur la relativité des observations terrestres et sur l’aspect qu’offrirait l’étude du ciel à partir de la Lune ou d’une autre planète…

Les écrivains, astronomes ou non, qui se sont lancés dans de telles extrapolations à partir des données établies de la science de leur temps, avaient des motivations bien diverses : pour les uns l’astronomie nouvelle apportait la confirmation de la justesse de leurs positions philosophiques, d’autres essayaient d’en accorder les principes avec leurs convictions confessionnelles, à moins qu’ils ne prennent ce prétexte pour glisser subrepticement des critiques sociales, politiques ou religieuses.

Ce faisant, ils intervenaient, dans le champ théorique de façon originale. Pour l’essentiel, leurs arguments n’étaient pas à proprement parler scientifiques, en ce sens qu’ils n’étaient pas étayés par des preuves tirées de l’observation des astres et des calculs astronomiques. Mais leurs spéculations, fussent-elles présentées sous un mode romanesque ou fantaisiste, n’étaient pas totalement étrangères aux nombreux chantiers qu’ouvrait la science moderne en pleine gestation. Elles pouvaient donc être avancées comme des hypothèses recevables ; en cela que celles-ci appartenaient à un faisceau de conséquences logiquement envisageables à partir de faits solidement établis, mais sans que les scientifiques ne soient en mesure de trancher laquelle pouvait être validée. Kepler, interpelé par un partisan de l’astronomie traditionnelle, et conscient qu’il ne pouvait valider toutes les assertions qu’il avançait, n’en a pas moins justifié la pertinence de sa démarche :

Tu estimes que les globes stellaires sont purs et simples… À moi, ils me semblent similaires à notre Terre. En tant que philosophe, tu cites un philosophe : si on l’interroge, il invoquera l’expérience. Mais sur ce point l’expérience est muette, puisque personne ne s’est rendu sur place, donc, ce n’est ni prouvé, ni contredit. Moi-même je soutiens cette probabilité par analogie, comme tu le fais, par intuition, pour la Lune qui présente de nombreuses analogies avec la Terre. En conséquence de quoi j’attribue aux étoiles des humeurs, et des régions qui subissent la pluie du fait des exhalaisons des humeurs et des êtres vivants pour qui cela est utile75.

Dans cette zone intermédiaire entre les disciplines à caractère purement scientifique et les autres domaines de la vie intellectuelle s’est donc déployée une dialectique féconde : hors du champ de l’astronomie, ces textes ont enrichi la culture littéraire et savante en réactivant sous des angles neufs des thèmes anciens et en faisant surgir des questionnements inédits, dans un contexte où le rationalisme, la science expérimentale et l’idée de progrès tendaient à remplacer l’érudition et la vénération du passé. Ce faisant, en se gardant bien de qualifier inconsidérément leurs auteurs de « précurseurs », on remarquera que bien des sujets qu’ils ont abordés ont continué à alimenter les interrogations des chercheurs, en se révélant stimulants et même féconds pour les développements ultérieurs de l’astronomie.