Una cinquecentina palermitana persa : presentazione delle Rime in morte della signora Laura Serra et Frias del 1572

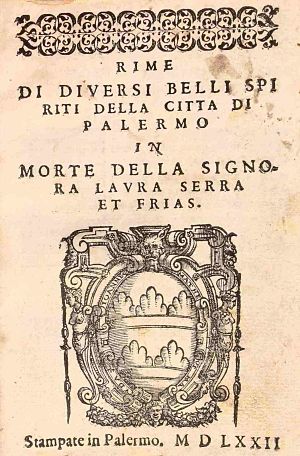

Fig.01

Frontispizio del libro

(image en grand format en annexe)

[Frontespizio]1

Segnata dalla presenza della corona asburgica spagnola, la cultura siciliana del XVI secolo venne promossa tramite l’apertura di più accademie letterarie nella capitale del viceregno, Palermo2. Le loro vicende sono essenzialmente legate alle diverse testimonianze letterarie, tra cui l’opuscolo intitolato Rime di diversi belli spiriti della città di Palermo in morte della signora Laura Serra et Frias3. In quanto testimonianza letteraria, il volume costituisce una delle poche antologie di poesie petrarchiste della fine del Cinquecento siciliano. Venne stampato nel 1572, tra le altre due raccolte collettive dell’Accademia degli Accesi di Palermo, pubblicate nel 1571 e nel 15734.

Fu Antonino Mongitore, nella sua Bibliotheca sicula, ad influenzare gli studiosi posteriori nel diffondere erroneamente la paternità Accesa delle Rime del 15725. Egli alluse infatti alla partecipazione di Argisto Giuffredi al volume, dopo aver indicato che era stato il fondatore dell’Accademia degli Accesi nonché il Principe dell’Accademia dei Risoluti6 : con la mancanza d’informazioni materiali su questa seconda accademia, queste Rime vennero così attribuite all’Accademia degli Accesi, anche perché illustravano una certa continuità nella loro produzione poetica.

Ritenuto perso fino alla fine del Novecento7, quest’opuscolo venne ridotto a un titolo nei registri di cinquecentine. La leggenda della Laura palermitana risulta ormai più concreta grazie ad una copia conservata presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, l’unica inventariata in Italia secondo le catalogazioni nazionali8 : quest’esemplare sarà il punto di partenza del nostro studio9.

Prima di analizzare la struttura fisica dell’opuscolo a nostra disposizione, ricorderemo la vicenda giudiziaria che ne giustificò la stampa straordinaria ; potremo allora evidenziare in che misura quest’opera sia un’illustrazione dell’attività poetica dell’Accademia dei Risoluti, e ci permetta di approfondire le nostre conoscenze sull’ambiente accademico palermitano della fine del Cinquecento.

L’origine delle Rime

Le motivazioni di stesura di questa raccolta palermitana sono singolari, per questo va distinta dalle altre due pubblicate dagli accademici Accesi, a cominciare dallo stesso titolo, Rime di diversi belli spiriti della città di Palermo in morte della signora Laura Serra et Frias che ci indica che si tratta dell’elogio funebre di una donna nobile, fatto da « diversi belli spiriti » palermitani. Nessun’allusione ad un’accademia : anzi, il termine « diversi » non definisce un gruppo omogeneo ma accenna alla gran varietà di personaggi interessati dalla vicenda, non per forza palermitani ma attivi nella capitale, ovvero alle diverse funzioni dell’aristocrazia palermitana, letterarie come politiche10. In questo senso il volume del 1572 si allontana anche dalle raccolte accademiche degli Accesi.

Era Donna Laura Serra e Frias, la signora ricordata e onorata dai nobili della città di Palermo, non era palermitana ma oriunda di Piazza Armerina, nel Val di Noto11. La storia12 ci trasmette che fu decapitata il 16 giugno 1572 per aver premeditato, alcuni giorni prima, l’assassinio del marito infedele, il cavaliere don Lodovico Serra, con l’aiuto del cugino don Alonso Frias, sergente negli archibugeri13. Non esistono documenti ufficiali che testimoniano quest’esecuzione, solo alcune note tratte dai registri della Compagnia dei Bianchi14, che il saggista e romanziere Luigi Natoli riprese per scrivere un racconto narrativo con dialoghi15. Egli situa la sua presenza a Palermo qualche anno prima poiché « […] a ogni spettacolo pubblico o privato ella fu vista sempre ; così alle esequie del principe don Carlo, come alla rappresentazione della tragedia di Santa Caterina, alla luminaria per le nozze del re Filippo II, come all’Atto della Pinta »16. Anche se il rinvio narrativo a questi eventi storici e culturali accaduti realmente va inteso con gran cautela, va comunque ritenuto il carattere cronologico dalla morte del figlio di re Filippo II avvenuta nel 1568.

Fu una vicenda che colpì la comunità intellettuale palermitana poiché vennero composte numerose poesie pubblicate per la maggior parte nella raccolta a nostra disposizione, il primo luglio, ossia quindici giorni soltanto dopo l’esecuzione.

La rapidità con la quale venne stampato l’opuscolo conferma il suo carattere eccezionale, se si ricorda che il volume accademico Acceso del 1571 ha aspettato più di sei mesi tra la richiesta di autorizzazione di stampa17 e le censure civile18 e religiosa19 per essere pubblicato. L’assenza di paratesto pubblico invece nelle Rime del 1572 ci invita ad esaminare da più vicino l’intera struttura del volume prima di andare avanti nella nostra analisi.

L’esemplare della Braidense di Milano

L’esemplare disponibile alla Biblioteca Braidense è di fattura posteriore al Cinquecento. Viene tratto dal Fondo Melzi che raggruppa libri collezionati da Gaetano dei conti Melzi nel Settecento20. La legatura esterna è di cuoio verde scuro e i piatti interni vengono rivestiti con una carta di un certo pregio, molto diffusa ma non prerogativa di qualche tipografo o privato possessore ; gli orli dorati delle carte sono stati tagliati su tutti i lati, al punto di cancellare a volte un pezzo delle segnature21 ; i fascicoli sono stati rilegati da nove cuciture con un alternarsi di fili bianchi e azzurri.

Questa rilegatura sembra indicare il cattivo stato di conservazione del volume originale22 oppure una mania da collezionista23, il che basta comunque a giustificare l’apparente disordine della fascicolazione : più indizi ci portano infatti a riconsiderare il posto di alcuni componimenti, in cui pone allora problema l’identificazione degli autori dei sonetti firmati « Del Medesimo ».

Le Rime sono state stampate in ottavo : il volume comporta quindi trentadue carte divise in quattro fascicoli distinti dalle lettere A, B, C, e D, numerate solo nelle prime quattro carte del fascicolo con la lettera maiuscola e i numeri romani significati in questo modo : I, II, III, o IIII (solo la carta CIIII non risulta segnata). Da ora in poi, per rendere più facile il nostro ragionamento, sostituiremo queste lettere minuscole con i numeri arabi 1, 2, 3 e 4. Le quattro carte successive non comportano nessuna segnatura, per questo le indicheremo in un primo tempo tra parentesi quadrate.

1° fascicolo : A1 A2 A3 A4 [A5] [A6] [A7] [A8]

2° fascicolo : B1 B2 B3 B4 [B5] [B6] [B7] [B8]

3° fascicolo : [C5] [C6] [C7] [C8] C1 C2 C3 C4

4° fascicolo : [D5] [D6] [D7] [D8] D1 D2 D3 D4

La carta A1 è legata alla carta [A8] ; A2 con [A7] ; A3 con [A6] e A4 con [A5], e così via per gli altri fascicoli che vengono inseriti l’uno nell’altro, il che ci dà la numerazione seguente :

A1-A4 [D5-D8] B1-B4 [C5-C8] C1-C4 [B5-B8] D1-D4 [A5-A8]24

Siccome la cerniera centrale del libro non è visibile, possiamo anche supporre che i fascicoli siano stati rilegati l’uno dopo l’altro, il che poteva succedere nel formato in ottavo, e in tal caso abbiamo invece lo schema seguente :

A1-A4 [A5-A8] B1-B4 [B5-B8] C1-C4 [C5-C8] D1-D4 [D5-D8]

Per evidenziare una rimessa in ordine della fascicolazione, indicheremo ormai un numero fittizio per le ultime quattro carte dei fascicoli :

A1-A4 [5-8] B1-B4 [13-16] C1-C4 [21-24] D1-D4 [29-32]

Il volume delle nostre Rime si presenta invece nell’ordine seguente :

A1-A4 [5-8] B1-B4 [13-16] D1-D4 [21-24] C1-C4 [29-32]

I fascicoli C e D sono stati infatti invertiti, il che modifica anche il posto delle carte [5-8] e [13-16] che ne fanno parte. Possiamo affermare che non si tratta di un errore di numerazione, visto il carattere politico dei dedicatari politici dei sonetti del fascicolo D che, se si trovassero in posizione penultima come dovrebbero, si adeguerebbero alle ultime quattro carte. L’inversione di C e D costituisce un problema maggiore nella ricostituzione della fascicolazione giusta, a seconda che tutti i fascicoli siano stati rilegati l’uno dopo l’altro o l’uno dentro l’altro. Quindi, se i fascicoli sono stati legati l’uno dentro l’altro, [A5], [A6], [A7] e [A8] corrispondono alle carte 29, 30, 31 e 32. Se invece sono stati legati l’uno dopo l’altro, corrispondono alle carte 5, 6, 7 e 8.

L’inversione dei fascicoli C e D pone dunque un problema strutturale a cui va però aggiunto il fatto che ci sono cinque carte dopo le carte A e solo tre alla fine : la carta 32 che comprende al verso l’indicazione « IL FINE. Con Licentia de’ Superiori » sembra essere stata infatti introdotta tra le carte [5-8], il che ci dà in realtà il volume seguente :

A1-A4 [5-32-6-7-8] B1-B4 [13-16] D1-D4 [21-24] C1-C4 [29-31]

Possiamo emettere molte ipotesi sulla fascicolazione per ritrovare la struttura originale del libro, ma se la carta 32 indica la fine del volume, va avvicinata a carte che comportano sonetti simili a quello conclusivo di Pietro d’Agostino, Maestro Razionale del Regno25, ossia il personaggio politico presente nell’opuscolo quanto il poeta e dedicatario Argisto Giuffredi : partiamo dunque dal presupposto che le ultime tre carte del volume appartengono al fascicolo A, che i fascicoli sono dunque stati messi l’uno nell’altro con un’inversione di C e D, e che la carta 32 ([A8]) era volante ed è stata aggiunta dentro al caso, il che darebbe l’ordine giusto seguente26 :

A1r : Frontespizio

A1v bianco

A2r : Dedica di Giovan Matteo Mayda « Al molto Magnifico27 Signor mio Osservandissimo il Signor Argisto Giuffredi »

A2v : « Di Argisto Giuffredi sonetto »*

A3r : « Sonetto del Medesimo »*

A3v : « Sonetto del Medesimo »*

A4r : « Sonetto del Medesimo »*

A4v : « Sonetto* del Medesimo a Paolo Benci28 »

13r : « Sonetto di Cola Blasco29 »*

13v : « Madrigale del Medesimo »*, « Canzone del Medesimo »*

14r : fine della canzone e « Madrigale del Medesimo »

14v : « Madrigale del Medesimo »*

15r : « Sonetto di Francesco Bisso30 »*

15v : « Sonetto* di Gio. lo Campo31 »

16r : « Sonetto* di Don Attilio Opezzinghi32 »

16v : « Sonetto* di Bastiano d’Ansalone33 »

B1r : « Sonetto* di Bartolomeo Di Buon’Anno34 »

B1v : « Sonetto del Medesimo »*

B2r : « Stanze* d’una gentil Donna Palermitana35 »

B2v : continuano le stanze

B3r : continuano le stanze

B3v : continuano le stanze

B4r : stanza conclusiva e « Stanza* di Astolfo Benfatto36 »

B4v : « Sonetto di Cesare Ragosa37 »*

5r : « Sonetto del Medesimo »*

5v : « Sonetto* del Medesimo ad Angelo di Costanzo38 »

6r : « Sonetto* di D. Mariano di Bologna Tesoriere del Regno39 »

6v : « Sonetto* Di Marco della Rovere40 »

7r : « Sonetto* Di Antonio Venetiani41 »

7v : « Sonetto d’Antonino Sciarrabba42 »*

8r : « Del Medesimo Epitafio »*

8v : « Sonetto* di Geronimo Le Rape43 »

C1r : « Stanza* di Geronimo Branci44 »

C1v : « Madrigale* di Don Gasparre Vintimiglia45 »e « Stanza del Medesimo »*

C2r : « Sonetto* Di Girolamo Pavano46 »

C2v : « Sonetto* Di Don Gio. di Basili e Cardona47 »

C3r : « Sonetto* D’una Gentil Donna Palermitana »

C3v : « Sonetto* Di Don Ippolito da Ippolito48 »

C4r : Sonetto* Di Don Leonardo Orlandini dal Greco49 »

C4v : « Del Medesimo »*

21r : « Stanza* di Simeon Valguarnera Minore50 »e « Madrigale del Medesimo »*

21v : « Stanza* di Simeon Valguarnera Barone del Gudurano51 »e « Sonetto* Di Don Stefano d’Anna52 »

22r : « Sonetto di Santoro Vitale53 »*

22v : « Sonetto del Medesimo »*

23r : « Sonetto* Di Scipion Lembo54 ad Argisto Giuffredi »

23v : « Sonetto* Di Vincenzo del Bosco Conte di Vicari55 »e « Del Medesimo Epitafio »*

24r : « Sonetto d’Antonino Alfano56 »*

24v : « Sonetto* Di Ascanio Valguarnera57 »

D1r : « Sonetto del Medesimo »*

D1v : « Sonetto* Di Don Ottavio Spinola Maestro Portolano del Regno58 »

D2r : « Sonetto* Di Don Ottavio di Bologna59 »

D2v : « Sonetto del Medesimo »*

D3r : « Del Medesimo Epitafio »*

D3v : « Sonetto* Di Pietro d’Agostino Mastro Ratióal del Regno »

D4r : « Sonetto Di Pietro d’Agostino60 Mastro Rationale »

D4v : « Sonetto* Di Pietro di Ricca61. Al Padre Confessore della Signora Laura »62

29r : « Del Medesimo »*

29v : « Sonetto* Di Don Lionardo Cammarata63 ad Argisto Giuffredi »

30r : « Sonetto* Di Mariano Migliazzo Baró di Monte Maggiore64 »

30v : « Stanza del Medesimo »*

31r : « Sonetto* Di Mariano buono Scontro65 a Pietro d’Agostino Mastro Rationale »

31v : « Risposta di Pietro d’Agostino »*

32r : « Sonetto* Di Don Verardo di Ferro il Giovene66 »

32v : « Sonetto* Di Pietro di Agostino Mastro Rationale del Regno al Principe dela Academia de Risoluti. [...] IL FINE. Con Licentia de’ Superiori »

Anche se sembra comunque poco probabile che la carta 32 sia stata aggiunta a caso nel volume, il fatto che sia ora nel fascicolo A indica che il rilegatore pensava forse che i fascicoli andassero legati l’uno dopo l’altro.

La carta 32 occupa comunque un posto rilevante nell’opera perché l’indicazione « con Licentia de’ Superiori » fa parte del raro paratesto, anzi rimedia all’assenza della menzione obbligatoria del privilegio attribuita allo stampatore, come a quella di una qualunque licenza, civile o religiosa ; per di più, paradossalmente, nonostante l’esito giudiziario che ispirò la raccolta, membri del governo palermitano che non erano noti per essere accademici né intellettuali vi parteciparono : la pubblicazione di quest’opera merita quindi ora un approfondimento più contestualizzato

Un’opera petrarchista e politica

Come si sa bene, un’officina tipografica doveva avere un’autorizzazione per pubblicare opere, che veniva chiamata privilegio. Il governo concedeva una licenza67 come le autorità ecclesiastiche68, le quali procedevano a un controllo intellettuale più stretto dal Concilio di Trento in poi69 : qualsiasi volume andava quindi completato da almeno questi tre elementi paratestuali, a cui veniva aggiunta una dedica al committente il cui « carattere formulare [...] [era] il segnale [...] di un bisogno collettivo e individuale di definire il rapporto che il dono dell’opera stabilisce tra l’autore che la offre e il dedicatario che la riceve »70.

La singolarità delle Rime a nostra disposizione consiste nell’assenza dei testi ufficiali che ne autorizzavano la stampa e nella presenza di una dedica introduttiva dell’editore ad un parente di Laura Serra e Frias, ossia il Principe dei Risoluti, Argisto Giuffredi, protagonista del volume :

Al molto Magnifico71 Signor mio Osservandissimo il Signor Argisto Giuffredi

Volendo io mandare in luce (Molto Magnifico Signor mio) questi bellissimi componimenti che da tanti Illustri et pellegrini ingegni sono stati fatti in morte della Signora Laura Serra (alla quale con dolore universale di tutta questa Città fù l’altr’hieri dalla Giustizia mozzo il capo) hò giudicato mio debito lo indirizzargli a V.S. non solo per essere ella oggi degnissimo Prencipe dell’onorata Academia de’ Risoluti (nella quale son nati o tutti o la maggior parte) Ma per essere stata V.S. il primo che pigliasse la penna per piangere così dolcemente (com’ella ha fatto) l’acerbo caso di questa bellissima Signora & haver dato occasione a tant’altri Cavalieri & Signori d’imitarla. Ricevagli V. S. volentieri come per un pegno della mia molta osservanza verso di lei, & sia certa che sempre ch’io potrò havere occasione di publicar le sue molte virtù non mancherò di farlo & a V. S. bacio le mani in Palermo il primo di Luglio. MDLXXII

D. V. S. Servitore.

Giovan Matteo Mayda72.

L’editore Giovan Matteo Mayda sembra essere stato all’origine della pubblicazione delle Rime avvenuta « il primo di Luglio. MDLXXII », cioè solo quindici giorni dopo l’esecuzione di Laura Serra e Frias : vanno ritenuti, da un lato, la dimensione collettiva dell’opuscolo, per questo l’assenza di un nome d’autore sul frontespizio e il posto rilevante del suo emblema che prende la metà della carta, e, dall’altro, il committente dell’opera che avanzava le spese necessarie alla pubblicazione73. Se si pensa all’assenza di censure, il che non fu però un ostacolo all’attività del Mayda poiché l’anno successivo, nel 1573, pubblicò il secondo volume delle Rime degli Accesi, ci si può quindi chiedere se quest’elogio della Frias fosse davvero destinato ad essere venduto.

Il Mayda è una figura importante del volume perché costituisce non solo l’autore dell’unico elemento paratestuale ma anche l’editore della maggior parte delle opere degli autori delle Rime del 1572 nonché quelle della Compagnia dei Bianchi, illustrata nel nostro opuscolo dalla dedica di Pietro di Ricca al Confessore di Laura Serra e Frias a c. D4v e dalla rilevante presenza di un suo membro, Pietro d’Agostino.

Mayda aveva chiaramente un rapporto particolare con gli intellettuali palermitani e con le autorità cui non giustificò questa stampa. Nella dedica ad Argisto Giuffredi, con la ripetizione della formula di ossequio « Molto Magnifico Signor mio » all’inizio del testo, va inteso che cercò di giustificare la propria iniziativa nei suoi confronti, ma va anche sottinteso che potrebbe essere stato un mezzo per proteggere l’accademico da eventuali malintesi visto il rapporto stretto che manteneva con la condannata74.

La dedica, che costituisce « […] il documento che stabilisce i termini di uno scambio di beni materiali o immateriali, tra una parte in causa e l’altra, [...] una sorta di contratto, il cui valore giuridico non si fonda certo su un articolo di codice, ma su un diritto consuetudinario, una giurisprudenza che, benché non scritta, ha una sua codificazione e che, nella pratica, non ha meno valore di un articolo di legge »75, apparve dunque alquanto necessaria per legittimare la stampa del volume e l’omaggio di Argisto Giuffredi a Laura Serra e Frias.

La preponderanza della figura di Argisto Giuffredi viene illustrata dall’indice proposto in cui è sia poeta che dedicatario di alcune poesie. In quanto Principe dei Risoluti, illustra anche implicitamente il contesto politico e culturale palermitano della fine del Cinquecento.

Le Rime vengono così introdotte e chiuse da due dediche al Principe Giuffredi : Mayda annuncia e legittima la vicenda di Laura Serra e Frias così come l’elogio poetico mentre la figura politica di Pietro D’Agostino la chiude. Due sono i protagonisti di questo volume storico : Argisto e Laura che rappresentano in un certo modo la coppia siciliana della poesia petrarchista alla fine del Cinquecento ma in un contesto più politicizzato76.

Prima di questi componimenti funebri, Argisto Giuffredi, aveva già pubblicato nella raccolta accademica degli Accesi del 1571 un canzoniere che raggruppava ottanta testi divisi in due parti che accennavano ciascuna ad un’avventura amorosa diversa : il primo momento (c. 29-41v) descriveva la vita e la morte della prima donna amata, con numerose digressioni elegiache tra l’altro ; la seconda parte (c. 42-52v) evidenziava un secondo amore, con un lungo epilogo costituito da sonetti di correspondanza e da una chiusa spirituale. Nelle Rime in onore di Laura Serra e Frias, il primo dei suoi sonetti annuncia chiaramente il suo orientamento petrarchista :

Voi, che del verde e trionfale Alloro

Bramaste ornarvi l’onorate fronti,

(Spirti leggiadri) e Voi che fidi e pronti

Seguiste Amor, cui già tant’anni adoro ;

Poi ch’empia e cruda man d’infame Moro

(Ahi che’n dirlo fan gli occhi amante fonti)

Del un fè privi, e Colli, e Selve e Monti,

Del altro tutto ’l bel Donnesco coro.

Ditemi ond’è, che gli occhi asciutti havete ?

Mute le lingue ? e le man tarde ? a farne

Pianto, Poemi, e chiara aspra vendetta ?

Cagliavi più di loro : ah non vedete

Che spento Amore, e tronco il Lauro, à darne

Vita & onor null’altro ben s’aspetta ?

L’apostrofe iniziale richiama il sonetto introduttivo del Canzoniere di Petrarca Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono. La ripresa sin dal primo verso dell’isotopia del lauro, simbolo della gloria poetica ispirata alla donna inaccessibile dal nome di Laura, conferma la partecipazione della raccolta, del Principe Giuffredi e dunque dell’Accademia dei Risoluti, alla corrente petrarchista siciliana in lingua volgare.

Questo evento colpì tuttavia una gran parte della comunità intellettuale palermitana ; per questo, oltre alla raccolta delle Rime oggi studiata, alcuni componimenti « pellegrini » rimasero misconosciuti fino all’Ottocento, tra i quali una « Noenia acrostica » latina di Antonio Veneziano, un’ode latina di Carlo Del Campo, e una canzone di Filippo Paruta il quale frequentò le accademie palermitane degli Accesi e dei Risoluti, il cenacolo di Francesco II Moncada, e le accademie secentesche del Butera e dei Riaccesi77.

In quanto rappresentanti dell’élite, gli accademici illustravano l’introduzione, l’evoluzione e la diffusione di un’alta cultura. Sebbene non venga precisata nelle Rime l’appartenenza dei poeti ad una o più accademie, l’opuscolo illustra il contesto culturale delle accademie palermitane la cui attività principale era la celebrazione poetica e teatrale di qualsiasi avvenimento. All’assenza dei soprannomi accademici rimedia la dedica di Mayda il quale indica che nell’« Accademia dei Risoluti [...] son nati o tutti o la maggior parte » dei « tanti Illustri et pellegrini ingegni » del volume : possiamo quindi supporre che gli autori delle Rime che non erano ascritti all’Accademia degli Accesi fondata nel 1568 fossero dei Risoluti la cui accademia venne aperta poco dopo, nel 1570.

Argisto Giuffredi frequentava entrambe le accademie e fungeva da legame tra le due istituzioni la cui coetaneità lasciava intendere differenze percettibili nella loro attività. La libertà editoriale del Mayda non era per esempio permessa dagli statuti dell’Accademia degli Accesi : « Il Principe né altro Academico non debba dare né offerire né dedicare l’opera dell’Academia senza il consentimento del corpo della Academia, sotto la pena di essere privato del principato o del numero degli Academici ; e, dedicate che saranno le opere, non si possano spargere innanzi di haversi presentato alla persona dedicata »78.

La « forma » era più importante del contenuto per l’accademia degli Accesi che non poteva parlare di politica, ossia rimettere in discussione il potere qualunque fosse stato79 : oltre alle censure obbligatorie, le loro pubblicazioni comportavano una dedica alle autorità civili80 e alcuni canzonieri composti secondo un un tópos formale che consisteva in un sonetto introduttivo in lode del potere vicereale, e in sonetti conclusivi spirituali : queste pubblicazioni confermavano paradossalmente il carattere formale, più che culturale, della produzione accademica Accesa. Accadeva il contrario per l’Accademia Risoluta che si era ispirata ad una vicenda giudiziaria vera e propria, esposta poeticamente senza autorizzazioni.

Questa libertà dei Risoluti allargava l’orizzonte esclusivo di un’istituzione accademica, per di più controllata dal potere che la sosteneva, e veniva anche illustrata nelle prerogative organizzative del cenacolo. Così, se tra gli Accesi « […] non potrà entrar Academico chi non giunga alla età d’anni ventidue, e di questa età ne porterà informatione con fede »81, tra i Risoluti venivano invece accettati membri senza condizioni di età poiché « […] vi fu lasciato entrare don Simone Valguarnera il figlio, innanzi l’età »82, ossia a quindici anni.

Inoltre, l’assenza di soprannomi accademici o di indicazione nei titoli dei componimenti poetici o nei nomi degli autori che vi si riferiscono distinse chiaramente le Rime del 1572 da quelle Accese del 1571 e del 1573 : così non può essere l’Accademia degli Accesi ad essere stata il committente dell’opera, in quanto « […] i principi che regolano l’uso del nome accademico riguardano non solo l’immagine esterna dell’accademia in sede editoriale, ma investono la logica interna e i significati stessi che il nome designa nella filosofia dell’accademia »83.

Elementi conclusivi

La celebrazione poetica della morte di Laura Serra e Frias costituisce un aneddotto editoriale a prima vista insignificante, visto che la corrente petrarchista in volgare del Cinquecento era pervenuta pure in Sicilia. Il contesto politico e culturale che motivò la stampa « libera » delle Rime ne fa tuttavia un’opera fondamentale : ci dà una prova oggettiva ‒ per quanto lo possa essere un’edizione non autorizzata ‒ dell’esistenza dell’Accademia dei Risoluti di Palermo, fondata due anni dopo quella letteraria degli Accesi, la prima con quella dei Cavalieri sotto il regno degli Asburgo.

Interessante nel paratesto come nei componimenti poetici, il volume illustra l’attività accademica dei Risoluti e il microcosmo delle accademie palermitane della fine del Cinquecento. La dedica dell’editore presenta gli autori delle poesie come possibili accademici, finora ignoti dalla critica per alcuni ; l’appartenenza di Argisto Giuffredi, protagonista della vicenda di Laura, alle due accademie84 modera l’esclusività caratteristica delle accademie, dimostrando così che quelle palermitane non erano chiuse tra di loro, nonostante differenze organiche di cui la raccolta, più di una pubblicazione accademica o di un’antologia poetica, sembra essere l’impresa della « risolutezza » degli eruditi che desideravano uscire dal sistema delle accademie vicereali per esistere, per cui l’apertura di questa seconda accademia letteraria a Palermo così presto, in quanto alternativa intellettuale in grado di dare una certa autonomia a quei nuovi accademici siciliani.