Pourquoi et comment traduire à l’Université une pièce de théâtre en collectif, à la table et dans une salle de pratique ? Comment élaborer à 14, 18 ou 25, un matériau textuel sans cesse modifié, adapté, recomposé au fil du travail ? Là où le traducteur se retrouve souvent seul face à un texte, un auteur, un metteur en scène, un dramaturge, une compagnie, La Langue du bourricot vise à explorer la complexité du traduire ensemble. Né à l’Université Paris 8 en 2012, ce collectif composé d’étudiants, d’anciens étudiants et d’une coordinatrice, se réunit chaque année autour d’un projet : traduire une écriture théâtrale contemporaine engagée, du point de vue dramaturgique, esthétique ou politique, susceptible de renouveler le regard du public français sur la scène italienne.

Ce travail a donné lieu jusqu’ici à la publication de trois traductions, dans la collection Nouvelles Scènes Italien des Presses Universitaires du Mirail, devenues du Midi (LONGOBARDI, 2013 ; BACCHINI, 2014 ; MORESCO, 2015). Plusieurs fois, lors de manifestations, d’introductions ou de publications scientifiques, l’occasion a été donnée au Bourricot de présenter ses lignes de travail (FRIGAU MANNING, 2013 ; BELLOMO, FRIGAU MANNING, LAFORE, 2014 ; BELLOMO, FRIGAU MANNING, 2015). Ailleurs, Paolo Bellomoa interrogé le collectif de son point de vue de membre actif depuis la première année (BELLOMO, à paraître) ; c’est ici de mon point de vue de fondatrice et de coordinatrice du projet que je partirai. Je n’évoquerai que peu les textes que nous avons traduits, et ne m’efforcerai pas de faire de propositions théoriques à partir de notre travail1, pour m’attacher avant tout à retracer, sous la forme d’un témoignage, le parcours du collectif au fil de quatre années de travail.

J’interrogerai sa formation et sa composition, son modus operandi, ses méthodes de travail et de pédagogie active : comment s’organise concrètement le travail ? De l’engagement de chacun, des séances de groupes et des discussions communes – de toutes ces voix, comment peut émerger une voix, celle du texte ? Et comment intervient, à un moment donné, la pratique théâtrale ? Nous verrons que La Langue du bourricot ne résulte pas de l’application concrète d’une poétique de traduction, d’une politique et d’une éthique préalablement élaborés, mais que celles-ci se forment au cours du travail et sont appelées à se remodeler selon les entrées et sorties de ses participants, selon les années et les projets.

Traduction collective et traduction théâtrale à l’Université

Parce qu’il ne s’agit pas ici de prêcher la bonne parole du collectif ou d’exposer, à des fins de persuasion, la leçon d’un modèle présenté comme exemplaire, je commencerai par situer l’expérience du Bourricot dans un champ de pratiques et de réflexions en plein essor.

En effet, la question de la traduction collective connaît depuis peu un intérêt grandissant auprès des chercheurs, suscitant à l’heure du numérique d’importants chantiers de réflexion et de publication. Elle donne lieu à des approches pluridisciplinaires, croisant l’histoire, la littérature, la linguistique, les études culturelles, l’esthétique, la traductologie, dont elle intéresse plusieurs champs allant de la poétique, l’analytique ou la génétique de la traduction à la sociologie, au droit ou encore à l’économie de la traduction. À l’Université Paris 8 où nous avons développé un projet de recherche pluriannuel Labex Arts-H2H consacré à la question2, en y inscrivant pleinement les activités du Bourricot, plusieurs perspectives ont été retenues pour étudier ces pratiques collectives : la relation entre traducteurs et auteurs, la collaboration dans un environnement donné (institution, structure, milieu),le travail de groupes ou d’équipes de traducteurs.

Si l’histoire même de la traduction, comme nous le retraçons ailleurs (CORDINGLEY et FRIGAU MANNING, 2016), se trouve traversée par une tension entre approche individualiste et approche collective – celle-ci ayant été occultée par la figure mythique d’un traducteur invisible et solitaire –, les pratiques de traduction collective dans le domaine théâtral n’ont guère été gommées. Que cela tienne ou non à la nature collaborative de cet art, le chercheur qui s’y intéresse peut généralement envisager plusieurs angles d’approches rejoignant les trois perspectives que je viens d’esquisser : 1. le rapport entre le traducteur et l’auteur de la pièce qu’il traduit ; 2. le travail du traducteur au sein du milieu théâtral dans lequel il évolue, ses relations avec ses différents interlocuteurs – metteurs en scène, dramaturg, acteurs,... ; 3. s’il n’y a pas un mais plusieurs traducteurs, les modalités de leur collaboration. Le lecteur pourra sans doute songer aisément, pour chacune de ces situations, à des exemples précis. Les nombreux travaux consacrés à la traduction théâtrale, s’ils n’abordent que depuis peu la question du traduire collectif en tant que telle, n’ont du reste pas évincé les cas qui en relèvent – qu’il s’agisse, deux exemples parmi tant d’autres, de la traduction d’Heiner Müller par Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger, ou de la grande entreprise de traduction, dans les années 1990, de quarante pièces inédites de Goldoni en français par une équipe d’italianistes coordonnée par Ginette Herry (cf. DECROISETTE, 2016).

Mais ce qui importe ici avant tout, c’est qu’un phénomène important semble s’affirmer depuis ces dernières années : le développement d’ateliers universitaires de traduction. L’initiative relève de la volonté, de la part de leurs organisateurs et des formations dans lesquelles ils sont engagés, de concevoir des formats pédagogiques stimulants, quand elle ne s’associe pas, dans certains cas (le Bourricot ne fait pas ici figure d’exception), à de plus vastes projets de recherche et à des réalisations débordant les murs de l’Université. Le théâtre y occupe une place importante ; et il faut de ce point de vue saluer le soutien apporté par la collection Nouvelles Scènes des PUM, qui ont depuis leur naissance accordé leur confiance aux ateliers de traduction dirigés par des enseignants-chercheurs de l’Université de Toulouse, spécialistes d’aires linguistiques variées.

L’apport des italianistes dans le champ de la traduction théâtrale universitaire est aussi dynamique qu’ancien. S’il n’est pas le lieu d’en dresser ici le bilan, j’en donnerai trois exemples. Ainsi, c’est à l’atelier de traduction formé de huit italianistes de l’École normale supérieure de Fontenay, réunis par Jean-Claude Zancarini, que l’on doit Le petit théâtre de société. Ce volume, paru en 1994,regroupe les trois pièces que Goldoni écrivit pour le comte Albergati Capacelli afin qu’elles soient jouées en privé (GOLDONI, 1994). À l’Université Paris-Sorbonne, l’atelier théâtral italianiste La Mascareta développé dans le cadre des activités de l’association Sorbonidea, prépare depuis plusieurs années un spectacle annuel inédit en traduction française. L’atelier, longtemps dirigé par Lucie Comparini, dans le sillon de l’atelier Scena qu’elle a développé antérieurement à l’Université de Savoie (COMPARINI, 2013), est maintenant animé par Stéphane Miglierina, avec la collaboration de Lucie Comparini et d’Emanuele De Luca. Si traduction et pratique théâtrale sont ici associées, la seconde succède généralement à la première, de même que dans l’atelier coordonné par Laetitia Dumont-Lewien 2014-2015 à l’École normale Supérieure de la rue d’Ulm – un atelier qui réunissait plusieurs élèves autour de la traduction du Pinocchio de Carmelo Bene. Notons du reste que la collection Nouvelles Scènes - Italien, dirigée par Antonella Capra et Valeria Cimmieri aux PUM, publie le fruit de ces deux derniers ateliers : la publication de Ferite a morte / Blessées à mort de Serena Dandini, dans la traduction dirigée par Lucie Comparini, et celle de Pinocchio sont imminentes à l’heure où j’écris ces lignes.

Chacune de ces initiatives relève à sa façon du laboratoire, et propose des modes de fonctionnement qui lui sont propres. Si La Langue du bourricot est l’un des exemples de ces ateliers universitaires de traduction théâtrale, comment situer plus précisément son expérience et saisir sa spécificité ? Ainsi, de tous les exemples que je viens de donner, le Bourricot est le seul à se présenter explicitement comme un collectif, et à signer ses traductions sous cet appellatif : la pratique théâtrale, selon son approche, ne vient pas dans un deuxième temps, une fois la traduction prête, mais s’intègre au processus traductif même.

2. De quoi le Bourricot est-il le nom ? De l’atelier de traduction au collectif de traducteurs

Sans doute le Bourricot pourrait-il avoir autant de récits des origines qu’il eut de membres dans sa première année d’existence. Puisque c’est de mon point de vue de coordinatrice que je me place, je remonterai à mon élection à l’Université Paris 8 et à ma prise de fonctions, en septembre 2011, sur un poste doublement fléché études théâtrales, études italiennes, rattaché aux sections 18 (Arts) et 14 (Langues Romanes). Il m’apparaît d’emblée nécessaire de ne pas simplement partager mes heures et mes responsabilités pédagogiques, administratives et scientifiques entre deux départements et deux UFR(l’UFR Arts, philosophie et esthétique, et l’UFR Langues), mais de développer des enseignements qui s’adressent aux étudiants en études théâtrales aussi bien qu’italiennes voire, à terme, s’inscrivent officiellement dans les maquettes des deux offres de formation. Si ce projet ne peut que satisfaire les politiques de mutualisation de plus en plus courantes dans les universités françaises à des fins d’interdisciplinarité ou pour des questions budgétaires3, il s’agit de rassurer des collègues qui pourraient craindre la mise en péril de l’intégrité de leur discipline. Tout en proposant des cours à caractère esthétique ou historique, fondés sur un corpus pour moitié italianiste, je songe alors à concevoir un cours à caractère pratique. La recherche d’une pédagogie innovante, l’alliance de la théorie et de la pratique étant au cœur du projet originel de l’Université de Vincennes (cf. SOULIÉ, 2012) – le département Théâtre en compte d’ailleurs encore à mon arrivée plusieurs des représentants « historiques » – mon initiative me paraît pouvoir s’inscrire sur ce terrain.

Au cours de ma première année à Paris 8, j’établis une convention Erasmus avec l’Accademia delle Belle Arti de Naples, qui se consacre historiquement aux techniques et arts de la scène (scénographie, sculpture, conception d’accessoires et de costumes, etc.). Dans ce cadre, j’entre en contact avec Sergio Longobardi, acteur-metteur en scène napolitain qui m’est recommandé par les collègues de l’Accademia. Sergio est un artiste venu du clown, que l’idée de travailler avec des étudiants d’Université intéresse et impressionne à la fois. Il a davantage l’habitude des adolescents des quartiers difficiles : il a participé au projet Arrevuoto, d’où sont issus plusieurs acteurs du film Gomorrade Matteo Garrone, et il anime dans la banlieue parisienne des ateliers avec des enfants Roms. Sa vision d’un théâtre populaire et humaniste me paraît propice à la conception d’un projet pédagogique commun dans une Université telle que Paris 8. Et parce que le texte est une chose qui ne va pas de soi pour Sergio Longobardi (il a jusqu’ici joué plus qu’écrit, et s’inspire de ses auteurs de prédilection plutôt qu’il ne les joue), pourquoi ne pas faire du cours le lieu d’une rencontre entre des étudiants de Master Traduction, qui s’essayent à la traduction, et d’un acteur qui s’essaye à l’écriture ? Je ne dispose pas d’un texte écrit à lire et méditer avant de lancer l’atelier, seulement de vidéos de ses spectacles précédents, mais Sergio me dit travailler à une pièce d’inspiration autobiographique, provisoirement intitulée Budda, mio padre edio. Il en achève une première version et lui consacrera la résidence au Théâtre Paris Villette qu’il vient d’obtenir. Les conditions me semblent réunies pour construire un laboratoire qui s’adresse à des étudiants italianistes mais soit susceptible d’attirer des étudiants d’études théâtrales.

Reprenant à la rentrée 2012 l’atelier de traduction d’italien du Master Traduction (alors T3L), j’intègre l’équipe multilingue et particulièrement dynamique de ce jeune Master. J’accueille 8 étudiants de la section italien4. Je leur annonce le projet, leur demande d’en parler autour d’eux à d’autres étudiants que cela pourrait intéresser, sollicite moi-même quelques Italiens ou italianistes qui suivent mes cours de théâtre. Aux inscrits de T3L s’ajoutent ainsi 3 étudiants issus du département d’études théâtrales (dont 2 de la Licence, une du Master5), une étudiante du Master Genre, une autre du Master en Littérature Comparée6.Tous parlent italien parce qu’ils l’étudient ou parce qu’ils viennent de la péninsule, à une exception près.

Nous voici donc 14,7 Italiens et7 Français, réunis chaque semaine d’octobre à janvier pour traduire une pièce en train de s’écrire. L’auteur se joint à nous, et presque chaque semaine reprend son texte, seul ou en notre présence, au fil des discussions. De nos échanges découlent alors tant le texte italien que le texte français. D’emblée la convention de succession voire de subordination qui semble régir la relation entre écriture et traduction est rompue, puisque les traducteurs ne sont pas là seulement au service de l’auteur, ils l’inspirent ; puisque l’acte même de traduire peut modifier le texte original.

Suivant la logique d’un séminaire, nous nous retrouvons au complet pour des séances hebdomadaires de trois heures, parfois plus, que nous ouvrons par une réflexion théorique autour de textes de Berman, Meschonnic ou Benjamin. J’invite les participants à préparer ces lectures en amont, et à se retrouver à un autre moment de la semaine à deux, trois ou quatre, pour lire, dire, traduire, par passages, le texte. J’indique la composition des groupes : je n’entends pas m’appuyer sur des compétences acquises, distribuer des tâches en vertu d’une division du travail, mais les mêler, les voir circuler. À chaque groupe, je propose un extrait à traduire, demandant à ce que le travail me soit envoyé au plus tard la veille de notre séance plénière. Je pars d’emblée d’une approche du texte non pas comme objet textuel que l’on s’approprierait par l’acte de traduire, ni comme ensemble de séquences à découper une fois pour toutes, mais comme monde, aux entrées multiples, un monde à habiter ensemble.

Tout aussi crucial pour moi, la séance plénière doit être le lieu d’une réflexion commune, d’un traduire en acte : il me paraît indispensable d’éviter qu’elle soit le lieu où l’on défende publiquement « sa » traduction, ni même que la formation de groupes induise un nouveau niveau d’identité, les participants venant justifier la traduction de « leur » groupe. Je propose donc que chaque semaine, la répartition des groupes et les extraits changent, ainsi que le découpage même du texte.

Ce sont là les bases d’un modus operandi qui resteront d’année en année. Sur cette base, les séances se déroulent selon la libre organisation des groupes : à Paris 8, au café, chez l’un ou chez l’autre ; voire à distance ; certains préparent les séances individuellement, d’autres ne travaillent qu’en présentiel. Je n’indique pas telle ou telle façon de procéder ; j’interroge plutôt, au début de la séance plénière, les groupes de la semaine sur leur mode de travail, pour nous inviter à travailler en conscience, de même qu’il s’agit ici de traduire en conscience – de réfléchir toujours, autant que possible, non seulement à ce que nous traduisons, mais comment.

Coordinatrice, je ne participe pas au travail des groupes. Mais ce qui m’intéresse dans ce travail, c’est la création d’un espace autonome, en dehors de celui de la séance plénière, et en mon absence ; c’est la circulation des discussions, des compétences, des rôles. C’est l’affirmation des sujets dans un contexte plus réduit, qui encourage ensuite la prise de parole en séance plénière. Ici, le non-italianiste interroge les autres sur tel ou tel mot, phrase, point de vocabulaire ou de syntaxe ; l’Italien interroge le Français sur les connotations d’une formule ; l’Italien en France depuis longtemps peut faire des gallicismes… Mais les Italiens n’ont pas le monopole de la compréhension du texte, les Français n’ont pas celui du texte d’arrivée : ainsi, on n’entend pas à Paris ou dans le Sud le mot « rocade » de la même façon, et les Italiens n’entendent pas la même chose par circonvallazione à Bari ou à Milan.

Chaque semaine, je recueille le travail des groupes, les lis, les observe, vois les problèmes qui se sont posés – ou non. Peu à peu je compose un texte démultiplié en plusieurs versions, une matrice ; au cours des séances plénières, nous traduisons le texte depuis le début, dans l’ordre. Pendant les deux tiers du travail au moins, mon rôle consiste surtout à interroger, sonder les traducteurs, comprendre dans quelle mesure ils sont satisfaits, ou non, de telle ou telle proposition ; animer la discussion, veiller à l’équilibre des prises de parole. Ce que je veux surtout éviter dans mon positionnement, c’est la censure, la correction, une affirmation comme garante – qui serait fondée sur mes compétences et mon statut d’enseignante – d’une « vérité » sur le texte que n’auraient pas mes étudiants. L’enseignante ici ne se veut pas « explicatrice », pour reprendre les termes de Jacques Rancière : « Expliquer quelque chose à quelqu’un, c’est d’abord lui démontrer qu’il ne peut pas le comprendre par lui-même. Avant d’être l’acte du pédagogue, l’explication est le mythe de la pédagogie, la parabole d’un monde divisé en esprits savants et esprits ignorants, esprits mûrs et immatures, capables et incapables, intelligents et bêtes » (RANCIÈRE, 2009, 15-16). Je ne fais pas de proposition de traduction à ce stade, pour ne pas polariser le discours ou induire une position d’autorité. Ce que je lance dans la discussion, ce sont moins des « solutions » que des agents réactifs, parfois même des provocations, pour voir ce que cela produit dans la chimie de la discussion collective, où cela peut nous mener.

Les étudiants traduisent donc sans le secours des explications d’un « maître ». Traductrice, je tâche d’être une voix parmi les autres ; coordinatrice, je m’attache à stimuler une vigilance continue parmi les traducteurs, une qualité d’écoute. Traduire en collectif, c’est avant tout démultiplier les points de vue sur le texte ; « [l]a traduction peut alors gagner du terrain sur les zones d’ombre du texte : si la démultiplication des postes d’observation peut affaiblir les traductions réalisées par les petits groupes, elle cherche à renforcer le texte que le collectif réuni compose. » (BELLOMO et FRIGAU MANNING, 2015)

Traduire ensemble, c’est donc, idéalement, pratiquer ensemble le dialogue et la dépossession – du texte et de la traduction. Ce que dit Éloi Recoing de la traduction solitaire me semble valoir à plus forte raison pour nous. « Oui, il faut te déprendre de toi. Te dépouiller des oripeaux d’une langue usée jusqu’à la corde pour tenter de conquérir dans ta langue une langue singulière à la hauteur de l’original. [...] Traduire : dans un même mouvement, s’affirmer comme sujet et devenir soi-même impersonnel. » (RECOING, 2010, 109-110). Mais l’autre, ce n’est pas pour nous seulement l’auteur ; traduire ensemble, c’est pour nous faire entendre la voix de chacun dans la discussion, s’y affirmer comme sujet, tout en acceptant l’accord des voix en une seule, celle du Bourricot.

Ces principes, qui nous ont guidés jusqu’à cette année, où les défis posés par un texte précis nous amènent à repenser notre modus operandi, se sont affirmés dès les premières semaines d’existence de notre atelier. Ce dernier terme ne me semble plus alors représentatif du travail, au moment où je propose au groupe de soumettre notre candidature à l’aide à la création du Centre National du Théâtre. Je propose au groupe de nous présenter dans ce cadre comme un « collectif » plutôt que comme un atelier universitaire. J’y vois pour nous l’occasion de catalyser nos énergies, d’officialiser un mode de fonctionnement et de nous donner un nom.

L’idée du « collectif » a sans doute d’abord une visée pragmatique : il me semble que nous pouvons, sans pour autant gommer notre origine, y gagner en crédibilité. Mais plus largement, le terme d’« atelier universitaire » ne me paraît pas juste, au regard de mon rôle de coordinatrice et de tout le travail que fournissent les participants. S’il y a d’emblée des membres plus actifs que d’autres, et c’est bien normal, la plupart ne comptent ni leurs heures ni leur créativité, et la qualité même du travail vient sanctionner la nature hybride de notre laboratoire. Le terme de « collectif », qui ne recouvre aucune idéologie préfabriquée, me semble à la fois suffisamment engagé et suffisamment général pour rendre justice à notre modus operandi. Sans doute le terme même me vient-il, plus encore que d’une époque qui a vu se démultiplier les collectifs de théâtre (DOYON et FREIXE, 2014),du contexte académique même dans lequel j’évolue. À l’UFR Arts de Paris 8 en particulier, il ressort d’un lexique employé au quotidien (un exemple parmi d’autres, nous ne parlons pas en Théâtre de « réunions de départements » mais de « collectifs »).

Au terme de plusieurs discussions, c’est à l’un des proverbes récité dans la pièce de Sergio Longobardique nous empruntons notre nom : A lavà a capa o ciuccio, se perde l’acqua e o sapone !Nous faisons là référence à notre caractère têtu, obstiné, concentré sur notre objet ; laver la tête du bourricot, au risque d’y perdre son savon et son eau – c’est en effet ce à quoi nous semblons nous exposer à vouloir approcher le texte en présence même de son auteur, à chercher un accord, avec l’auteur, acteur, metteur en scène, tout en nous mettant, entre nous aussi, au diapason.

La candidature auprès du CNT est aussi l’occasion d’approfondir notre intervention sur le texte qui n’est encore qu’une suite de phrases, de passages. Nous nous faisons alors un peu dramaturges : les didascalies, le titre même – On faisait rire les mouches – sont le fruit non pas de l’imagination de l’auteur mais des discussions communes. Certains passages écrits ou réécrits en français sont traduits vers l’italien, tandis que la préparation du dossier nous amène à rédiger ensemble des présentations de l’auteur et du texte qui deviendront notice biographique et quatrième de couverture.

Car une fois le texte prêt, la volonté de le publier et de valoriser le travail du collectif – comme processus et comme résultat de celui – me conduisent à contacter Antonella Capra et Valeria Cimmieri pour leur soumettre le projet. Nous partageons un même désir de renouveler la vision du public français des scènes italiennes et de mettre en avant des écritures contemporaines moins connues. La première année, je me charge seule de la recherche de financements, de la rédaction de la préface, du dialogue avec Antonella Capra autour de questions techniques telles que le choix de l’illustration ; mais j’associe les membres du collectif qui s’y proposent à la négociation finale des derniers choix de traduction à effectuer, suite aux points soulevés par Antonella. Le processus menant à la fabrication d’un livre étant passionnant à suivre pour des étudiants qui, pour beaucoup en Master Traduction, se destinent au monde de l’édition, j’associe dans les années suivantes des membres du collectif à la rédaction des quatrièmes de couverture, des notices, voire des préfaces. Quant au choix des textes à traduire, s’il est pour la deuxième année issu d’une proposition de notre éditrice, il fait ensuite l’objet d’un appel à propositions que je lance auprès des membres du collectif, et d’une discussion après lecture. C’est ainsi que l’idée de traduire Moresco nous vient de l’un des membres ; c’est ainsi que la proposition de traduire Emma Dante, négociée pour nous par Antonella Capra, est approuvée à l’unanimité.

3. D’un Bourricot l’autre. Croissance et évolution du collectif au fil du temps (2012-2016)

La Langue du bourricot fonde son processus de création sur l’expérience de la longue durée, qui se déploie à chaque étape du travail : dans l’approche du texte et les détours qu’elle implique, dans les rencontres par petits groupes, dans les séances plénières, dans les mois sur lesquels s’étend le travail éditorial, s’affranchissant largement des treize semaines dévolues à un séminaire. La part d’utopie du projet tient donc aussi à notre rapport à la temporalité. Consacrer autant d’heures, autant de ressources humaines à la traduction et à la retraduction d’un texte de théâtre, généralement court, c’est en somme un luxe que vaut pour nous l’expérience intellectuelle, créative, et humaine. En fin de parcours, j’organise une phase de travail intensif lors de laquelle nous nous voyons plusieurs jours d’affilée– da capo, nous procédons à des relectures, revenons sur les points en suspens, etc. ; à ce stade, le temps s’accélère: la traduction doit être achevée à l’issue de l’intensif.

Par ailleurs, si certains membres ne participent qu’une année, le projet même du « collectif » nous invite à exister dans la durée. Le succès de la première année d’existence du séminaire, devenu collectif, dépasse largement mes espérances et me permet, à la rentrée 2013, de proposer l’expérience à mes deux départements de rattachement. Je peux alors l’inscrire cette fois officiellement dans l’offre de formation du Master Théâtre également, et non plus seulement comme séminaire libre. Cela m’assure la double origine des participants.

Le rapport de forces semble alors s’inverser : le nombre de traducteurs passe de 14 à 18 (moi comprise), avec trois étudiants du Master Traduction, contre sept du Master Théâtre. Il y a des acteurs parmi les spécialistes de traduction, des passionnés de théâtre aussi, et parmi ceux qui ont choisi d’étudier les études théâtrales, il y a des italophones ou des italophiles. Certains, cependant, n’ont aucune connaissance de la langue italienne. Depuis deux ans, le collectif compte une proportion importante de non-italianistes : 5 la deuxième année, 7 la troisième, 6 la quatrième. Pour ces derniers, l’aventure peut évoquer celle des élèves de Joseph Jacotot, dont Jacques Rancière fait le pivot de sa réflexion dans Le Maître ignorant. Exilé en Hollande au début du XIXe siècle, Jacotot entreprend d’enseigner le français à des élèves dont il ne parle pas la langue, à partir d’une édition bilingue du roman Les Aventures de Télémaque de Fénelon : ils vont se montrer capables, sans qu’il leur donne d’explications, de saisir le fonctionnement de la grammaire française et d’exprimer en français ce qu’ils ont compris du roman. De là Jacotot élabore une pédagogie qui se fonde non pas sur la transmission du savoir du maître à l’élève, mais sur la confiance dont le maître fait preuve en la capacité intellectuelle de l’élève, celui-ci expérimentant sa faculté à apprendre par lui-même.

Si le Bourricot ne fait pas « du Jacotot », la référence est pour moi importante. Ici, c’est avec Matteo Bacchini, Antonio Moresco ou Emma Dante, au lieu de Fénelon, que les non-italianistes ou non-italophones approchent la langue étrangère. Il ne s’agit certes pas d’apprendre la langue même, mais d’apprendre à travailler ensemble autour d’un projet dans cette langue. Ce défi qui me tient à cœur en tant que coordinatrice n’est pas sans poser des questions d’ordre pratique. Il requiert de la part des italianistes membres du collectif patience et volonté de partage puisqu’il nous faut consacrer, au cours du travail de groupes ou en séances plénières, des échanges d’ordre linguistique que nous n’aurions sans doute pas, ou du moins pas sous cette forme, si nous étions entre italophones. Le pari tient à ce que pour d’autres aspects, nous pouvons faire confiance aux passions et sensibilités des non-italianistes, mais aussi à l’équilibre que garantit la présence chaque année renouvelée de plusieurs participants.

4 membres de la première année reviennent la deuxième, dont 3 nouvellement diplômés en traduction ; parmi nous, 3 étudiants de Licence : l’un en danse, l’une en LEA anglais-italien, l’autre en théâtre7. La troisième année, le collectif s’accroît beaucoup et la dynamique s’accentue : nous sommes alors 25, dont 10 « anciens » (dont 6 ne sont plus étudiants désormais8), et 15 sur 23 la quatrième année (dont 7 anciens étudiants désormais9). En tout, sur les quatre ans, je compte 48 participants, dont4 ont participé chaque année, 4 durant trois années, 10 durant deux années.

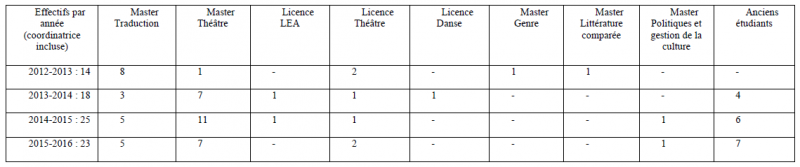

Le jeu de la mutualisation officielle entre Traduction et Théâtre se reflète dans les effectifs, mais ne doit pas occulter la présence d’autres diplômes. La troisième année, 5 des étudiants préparent un Master Traduction10, 11 un Master Théâtre11, 3 d’autres diplômes, qu’il s’agisse du Master Politiques et gestion de la culture en Europe, de la licence théâtre ou de la licence LEA12. La quatrième année, 5 sont inscrits en Master Traduction13, 7 en Master Théâtre14, 1 en Master Politiques et gestion de la culture et 2 en licence Théâtre15.En tout, 8 formations sont concernées.

Fig. 1. Tableau synthétique des effectifs et formations des étudiants

Les nationalités elles aussi évoluent : à l’équilibre parfait entre Italiens et Français de la première année succèdent, la deuxième année, un rapport de 9 Italiens pour 8 Français, avec une Brésilienne (un Chinois, observateur pendant 4 ou 5 séances, arrête) ; la troisième année, un rapport de 9 Italiens pour 12 Français, avec à leurs côtés une Allemande, une Bosniaque, une Israélienne, une Russe ; la quatrième année, 8 Italiens et 12 Français auxquels se joignent 2 Brésiliennes.

Fig. 2. Tableau synthétique des nationalités des étudiants

Dans la notice de présentation qui accompagne notre dernière publication, nous avons ainsi affirmé :

« le Bourricot explore la complexité du traduire en collectif et se veut avant tout un espace dialectique. Par leurs passions et ambitions variées, ses membres ne sont pas la démultiplication d’une figure unique. Pour moitié français, pour l’autre italiens, ou venus d’autres pays, ce sont des traducteurs confirmés ou néophytes, des acteurs ou des metteurs en scène, des italianistes ou des débutants, qui jouissent ici d’un temps lent pour questionner les stratégies d’approche de l’œuvre, son potentiel dramaturgique, renouveler les modes mêmes du fonctionnement du collectif. »

L’intégration de la pratique théâtrale à notre modus operandi, à partir de la deuxième année, va pour nous dans ce sens.

4. Traduction et pratique théâtrale

Traduire le théâtre c’est donner, écrit Éloi Recoing, « ce qui donne du jeu : cela doit s’entendre aussi comme ce qui laisse du jeu » (RECOING, 2010, 120). Ce principe nous a guidés dès le début de notre travail. La première année, traducteurs en présence de l’auteur, nous l’écoutions autant qu’il nous écoutait, nous, son premier public, réagir à son texte ; et nous étions soucieux, non pas de lisser ce texte, qui allait être mis à la bouche d’un acteur italien, mais d’y semer des outils de jeu, des points de résistance ; conscients de la nécessité de ne pas céder, parfois, à notre propre envie de répondre à des demandes de confort immédiat – « accepter parfois l’hirsute de la langue et le peigné de la langue » (RECOING, 2013).

Lorsqu’après quelques semaines de travail, Sergio Longobardi s’installe à la Villette pour y concevoir sa mise en scène16, je lui propose d’y délocaliser les séances hebdomadaires. Travaillant dans une salle adjacente, nous ne sommes pas invités à participer au travail de plateau ; tout juste y assistons-nous parfois. La déception que je perçois chez les participants me conduit à imaginer d’intégrer, l’année suivante, un travail de pratique à la traduction. Je prends contact avec le metteur en scène Lionel Parlier et constitue un dossier de demande de taxe d’apprentissage pour financer ses interventions.

Lionel nous accompagne sur deux projets, dans notre traduction de la pièce de Matteo Bacchini, In nome delpopolo italiano, et de Duetto d’Antonio Moresco. Chaque fois, il anime trois longues séances de mise en jeu, du texte et des traducteurs. La troisième année, c’est l’un des membres du Bourricot, Paolo Taccardo, metteur en scène et fondateur de la compagnie Nostos, qui se charge de diriger des exercices conçus pour notre travail sur Io, Nessuno e Polifemo d’Emma Dante.

Le metteur en scène intervient généralement au bout de six semaines de travail. À cette étape, chacun a traduit le texte dans son ensemble, chacun a pétri la pâte qu’il a prise. Nous disposons d’une traduction non pas à trous, mais à étages, avec plusieurs niveaux d’hésitations, de suspensions, de propositions ; les propositions sont si multiples (et impossibles à identifier comme venant de telle ou telle personne, de tel ou tel groupe), que je les organise en plusieurs « versions » sur lesquelles nous allons pouvoir travailler.

Chaque séance s’ouvre sur une série d’exercices corporels et de techniques. Les premiers n’ont pas de lien avec le texte ; il s’agit d’abord d’« engager tant le corps que l’esprit, augmenter la qualité de présence de chacun en nous débarrassant momentanément de notre carcan habituel – éveiller, affiner notre sensibilité à soi et à ce qui nous entoure » (PARLIER, cité par BELLOMO, FRIGAU MANNING, LAFORE, 2014, 21). Il s’agit ensuite d’introduire des fragments du texte. Pour le travail sur Bacchini, un exercice comme celui de la balle, ainsi décrit dans notre première préface, nous permet d’en éprouver l’imprégnation dans nos corps, dans nos êtres :

les traducteurs-acteurs se déplacent, rapides, dans l’espace, laissant une balle circuler entre eux : la balle passe de l’un à l’autre, au gré des déplacements, des hasards, des intentions parfois. Celui qui la reçoit regarde, dit une phrase du texte telle qu’elle lui vient, en italien ou en français, puis repasse la balle. Il l’envoie avec la parole, c’est une adresse, peut-être mêlée de grammelot... signe astrologique taureau... mais on le metoù... non era un coltello, eraunaforchetta... nato a Roma il 19 5... on leur ditquoi aux invités... c’est des choses qui arrivent... gliinsegno a ’stofetente...derrière chaque crime y a un nègre... si capisceche il riflessopuò non esserelucido... infarctus, infarctus, infarctus du bide, oui... [...]

Il ne s’agit pas de se souvenir, de convoquer le texte par la mémoire. Le texte traverse le corps, le traducteur s’aperçoit – surprise – qu’avant même d’entrer en jeu il a du texte une connaissance intime, kinesthésique. L’exercice ne vise pas à démontrer ce que l’on perçoit, ce que l’on sait du personnage. « Je ne sais pas comment cela va sortir », invite Lionel Parlier : « c’est l’exercice qui m’emmène quelque part, et ce quelque part, je le sens, je l’ausculte avec les mots. Je n’ai pas besoin de me souvenir ; je me souviens. » (Ibid., 21-22.)

Pour Duetto, Lionel nous invite à travailler en binômes. Nous commençons par exercer notre écoute, notre confiance, en nous déplaçant dans l’espace, l’un les yeux fermés, le bras levé, guidé par son partenaire qui le tient par la taille et par la main. Celui qui guide donne le rythme et l’impulsion, il peut avancer doucement ou courir à travers la pièce, l’autre doit se laisser emporter. Puis nous introduisons du texte, sans chercher là non plus à le réciter ou le déclamer, laissant aller la voix au gré des déplacements. Il s’agit ensuite d’aller plus avant dans notre expérience intime de la bipolarité intrinsèque du texte. La pièce se déploie au fil des monologues alternés de Maria Callas et du ténia qu’elle a ingéré pour se faire maigrir : celui-ci, terré au plus profond du silence de ses entrailles, va se mettre à pousser, à vibrer au son de ses arias. Il monte, cherche la lumière, cherche sa voix, pour qu’elle se superpose voire se substitue à celle de la Callas. Lionel nous demande de rester en binômes : l’un, le ténia, tâche de toutes ses forces de s’élever, s’agrippant à son partenaire, projetant tête, mains, bras et tout le corps dans un mouvement ascensionnel que l’autre doit empêcher – de part et d’autre de la salle des bouts de texte se font écho, chuchotés, criés, se mêlent et se font concurrence eux aussi.

Dans la deuxième partie de la séance, nous revenons à nos feuilles pour des lectures, en français et en italien, du texte – tantôt séquence par séquence, tantôt par paragraphes alternés. Après l’échauffement, nous pouvons compter sur la qualité de notre écoute. Il s’agit maintenant de travailler plus précisément sur la langue, les situations scéniques, la caractérisation des personnages. Ceux qui lisent peuvent prendre place sur des chaises face à nous. Ils sont six pour Bacchini, alignés, ou quatre pour Moresco, deux par deux (l’un, assis, l’autre s’efforçant, dans une variation de l’exercice précédent, d’évoluer autour de lui). On lit le texte italien, cinq traductions différentes, ou l’on alterne entre italien et français pour l’une des versions. Les autres se concentrent, certains le crayon à la main ; il s’agit de sentir les nervures du texte, ses formes et ses brèches. C’est l’occasion de travailler la langue dans sa matière sonore, comme dans l’exemple suivant :

Ora lei capisce maresciallo che per rimborsare il findomestic me son dovuto dar da fare: mia sorella sta incinta e suo marito sta uno stronzo, quindi me so’ messo a lavora’ il doppio io.

Alors vous comprenez lieutenant que pour rembourser crédinoga il a fallu que je me bouge le cul : ma sœur est en cloque et son mari est un con, donc moi je me suis mis à travailler le double.

Cette intervention de Giulio exhibe le parallélisme « staincinta » / « staunostronzo » ; si nous ne le reproduisons pas dans notre traduction, nous introduisons une allitération en [k] qui nous inspire l’invention de « crédinoga » pour « findomestic », une realiaqui risque d’être obscure pour le spectateur français mais qu’il serait dommage d’aplatir dans un équivalent ethnocentriste. Ici, notre néologisme nous permet de jouer sur un procédé relevant de l’amalgame, cher à Bacchini et plus largement à la publicité.

C’est là pourtant l’un des rares cas où le travail de pratique a directement débouché sur une proposition de traduction qui sera retenue jusqu’au bout du processus. Exercices, lectures et mise en bouche ont pour objectif de nourrir nos discussions et non pas d’y mettre fin. Il ne s’agit pas de réagir à chaud pour dire ce qui « sonne mieux » ou « plus juste » –; ni de trancher entre les différentes propositions. Le travail que nous propose Paolo Taccardo autour de Io, Nessuno e Polifemole montre également. Dans cette pièce, Emma Dante se met en scène comme personnage, dans un « impossible entretien » mené auprès du cyclope et d’Ulysse, une réécriture comique du mythe qui est aussi un hommage et une réflexion sur le dialecte. Pour travailler sur l’incipit de la pièce, Paolo nous propose d’incarner tous, soit un Polyphème, soit l’un des masques que pourrait prendre Emma Dante – correspondant local d’un journal du Trentin, animatrice d’une émission de téléréalité, éditrice d’une grande maison, présentateur du 20h... Les Polyphème prennent place d’un côté de la salle, face aux avatars d’Emma Dante qui s’avancent tour à tour vers l’un ou l’autre de ces cyclopes pour l’apostropher, lui proposer une interview, le présenter au public dans sa grotte, et nombre d’autres actions improvisées à partir du réinvestissement de la situation par d’autres situations, et à partir d’extraits, de répliques que nous choisissons çà et là au fil des échanges. Dans ce travail, le metteur en scène ne vient pas faire acte d’autorité, ni même donner des propositions de mise en scène. Il nous accompagne pour développer le travail en profondeur, nous aider à gagner, par des voix corporelles et théâtrales, en conscience sur le texte et sur nos choix.

Parfois, nous tentons un travail dramaturgique et actorial approfondi sur un extrait. Ainsi, nous nous concentrons avec Lionel Parlier sur l’un des discours où le personnage de Giulio, dans In nome delpopolo italiano, se construit de manière transparente, sans la moindre allusion, par le biais de clichés chauvinistes et racistes d’une violence éculée. Ce discours relève moins d’une démarche réaliste que d’un dispositif discursif minutieusement bâti par accumulations. Ce qui rend le personnage de Giulio insoutenable, c’est la façon dont il déraille sans cesse de ce cadre formaté dans un enchaînement de formules coup de poing, de formules symboles et d’envolées lyriques. Le travail qu’entreprend Lionel avec l’un d’entre nous, mettant l’une de nos versions françaises en espace, nous permet de suivre pas à pas cette violence. Nous serions bien en peine de nous rappeler, sans recourir aux enregistrements, ce qui est resté de la version utilisée dans ce travail ; nous ne pouvons pas dire non plus que de là nous avons engagé une réflexion spécifique sur tel ou tel mot ou telle ou telle expression précisément. Mais ce que nous en avons tiré est capital. Alors que nous avions jusqu’ici, dans le travail de traduction à la table, proféré avec rage ce discours, avec une excitation démonstrative que nous imaginions propice au personnage et à la situation, nous avons pénétré les ressorts d’une violence sûre d’elle, qui déploie calmement l’artillerie lourde et bien rodée de ses armes et de ses techniques langagières.

Ces séances une fois passées, nous revenons au travail de traduction à la table plus souple, plus plastique, dans notre dialogue collectif comme dans notre rapport au texte. Nous ne revenons plus a priori à ce type d’exercices par la suite. Certes, les traducteurs qui parmi nous se sont prêtés au jeu de l’étude scénique Prova di traduzione17, la création orchestrée par Paolo Taccardo, se sont lancés dans l’exploration théâtrale par la mise en jeu, publique, proprement théâtrale. Il ne s’agit plus là de traduction collective à proprement parler, mais d’une mise en abyme onirique de notre traduire multiple, toujours en mouvement.

Les réflexions menées ces dernières décennies ont mis l’accent sur l’importance de la performability d’une traduction théâtrale, notion anglophone réputée difficile à traduire (GREGORY, 2010) mais généralement désignée sous le terme de « jouabilité ». Mais performability se trouve souvent réduite, pour David Johnson, à la notion de speakability (si la traduction « sonne bien », « juste », « passe bien à l’oral », etc., selon les expressions courantes). « Peut-être est-ce seulement dans la salle de répétition », suggère-t-il, « que le traducteur prend pleinement conscience des potentialités de la représentation – pour le meilleur ou pour le pire – que renferme son texte » (JOHNSTON, 2004, p. 34)18.Les traducteurs de La Langue du bourricot n’ont certes pas eu l’occasion de pénétrer dans la salle où se seraient répétées les pièces de Bacchini ou de Moresco qu’ils traduisaient. Mais la quête de cette « jouabilité » nous a menés à faire de notre salle de cours, puis, à partir de la deuxième année, de notre salle de pratique, une salle de répétition.

De même qu’être plusieurs ne suffit pas pour dialoguer, de même il ne suffit pas à notre sens, pour traduire ensemble, d’être au moins deux. Encore faut-il créer, recréer les conditions de l’échange autour du texte. Celui-ci est écrit dans une langue étrangère : il est lui-même une langue inventée. L’aventure intellectuelle consiste pour nous à apprendre ensemble la langue qu’il parle, en l’observant de points de vue démultipliés. De la polyphonie à la monodie, en passant par la cacophonie et l’unisson, apprendre et créer la langue inventée par laquelle explorer nos langues maternelles –la langue du bourricot.

Nous sommes par nature un collectif en mouvement, en perpétuelle évolution, appelé à évoluer au rythme des arrivées et départs de nos membres. Aussi les pages qui précèdent n’ont-elles pas été conçues comme une « théorisation a posteriori d’une pratique du hasard », pour reprendre l’expression de Louise Roux, au sujet des textes et déclarations des membres de certains des collectifs théâtraux qu’elle a étudiés (ROUX, p. 144). En tant que coordinatrice, il me tenait à cœur de raconter notre expérience – ou plutôt, les étapes de ce que nous pourrions appeler une communauté d’expérience –, dans l’espoir, certes, que cette histoire contribue à la réflexion sur la traduction théâtrale collective, mais avant tout pour rendre hommage à tous les participants du Bourricot depuis sa naissance. Cela m’importe d’autant plus que le collectif doit maintenant relever, au milieu de sa quatrième année d’existence, les défis dialectaux que pose la traduction d’Emma Dante, et qui mettent en question les processus mêmes que je viens de décrire. Parce que le Bourricot, depuis 2012, n’existe que par eux, et pour eux, que les 48 participants qui l’ont fait vivre jusqu’ici en soient, de tout cœur, remerciés.