1. La démarche

mzy. Par quel cheminement êtes-vous passé d’un travail sur les bureaux d’études en tant que groupes humains à un travail sur l’outil, une série d’outils devrais-je dire, cette cao très technique et difficile à appréhender ?

jpp. Le lien logique, c’est que, à cette époque-là, j’avais une toute petite équipe de recherche et une petite revue qui s’appelait Technologies, Idéologies, Pratiques (tip). L’idée fondamentale, c’était de mettre en relation les évolutions de ces trois termes, les outils et les techniques, d’une part, les idéologies dont elles sont porteuses, et le résultat concret qui était la mise en œuvre des outils donc les pratiques.

L’arrière-plan théorique venait des textes d’Althusser, auxquels je cherchais une assise empirique. Je ne voulais pas me contenter de faire de la théorie. N’étant pas un brillant normalien, évoluer dans les idées abstraites ne me satisfait jamais tout à fait. En revanche, ma formation de terrain m’amenait plutôt à rencontrer des gens, à observer ce qu’ils font, à leur demander ce qu’ils en pensent. C’était le type de démarche qui m’intéressait.

La question était de trouver un terrain. La cao présentait l’avantage d’avoir des outils précis qu’on pouvait observer, décrire, filmer. D’un autre côté, ce n’était pas une technique excessivement lourde en outillage. Bien entendu, il y a les ordinateurs dont les caractéristiques jouent un rôle. L’augmentation de la capacité de ces machines, en même temps que la diminution de leur taille et de leur prix importait. Mais au-delà de ça, il y avait une évolution intellectuelle : les programmes. L’aspect graphique était à l’époque assez récent : la capacité de tracer des courbes, arriver à faire des dessins, puis des figurations très réalistes, si besoin était, ce côté-là offrait de nombreuses possibilités d’observation.

Un troisième aspect (je ne prétends pas que tout ceci était aussi clair dans ma tête) est que cela donnait lieu à des pratiques manuelles. J’étais très féru de Leroi-Gourhan et en particulier de ses ouvrages sur la technique et la parole. Il insistait sur un point qui m’avait frappé, et qui m’est resté une ligne directrice, à savoir que la main n’est pas simplement un organe d’exécution, mais aussi un organe intellectuel. On pense avec ses mains. Pas exclusivement, bien sûr, mais Leroi-Gourhan dit qu’une pensée dans laquelle l’activité manuelle n’intervient pas n’est pas complète.

Ces notions-là peuvent être mises en œuvre dans un travail de cao qui conjoint une activité mathématique, une activité graphique, et celle du modeleur.

Une autre raison de mon évolution est due à un personnage important pour moi et que je connais depuis un quart de siècle, Alain Massabo, un ingénieur des Arts & Métiers puis de Supaéro. Il a travaillé à la sncase (qui est devenu Eurocopter après avoir été Sud Aviation). Puis il a travaillé pour des entreprises de cao, puis s’est mis à son compte et a fondé un groupe de recherche en cao, Think3, qui est dans la région. Il est à la retraite, mais continue à travailler sur des programmes.

Dans le cadre de mes enquêtes sur les bureaux d’études, je l’ai interviewé et j’ai étudié les travaux de son équipe. Je me demandais comment prolonger le travail avec ce personnage pittoresque, casse-cou, haut en couleur. Il m’a présenté ce qu’il appelait son « rêve » : pouvoir modeler une sorte de glaise de façon que les mouvements soient saisis sur un ordinateur qui conserverait les étapes et les exploiterait.

Son idée m’avait convaincu. Plus tard, nous avons lancé un programme, Touch’nDesign (T’nD), auquel j’ai participé jusqu’à il y a peu, 2007. Le programme est devenu un produit : T’nD.

L’ombre de Leroi-Gourhan était derrière. L’informatique fait beaucoup, mais comment ne pas perdre l’intelligence manuelle. Comment faire pour que les gens qui ont une connaissance profonde des formes, une capacité à les penser, ne disparaissent pas sans laisser de trace de ce savoir. Il est clair qu’on peut souvent substituer des algorithmes ; mais le principe est qu’il y a quelque chose dans la pensée manuelle qui n’est pas totalement conservé dans les produits algorithmiques, même s’ils aboutissent formellement au même résultat.

Touch’nDesign cherchait des moyens d’utiliser tous les avantages de l’informatique, la précision, la reproductibilité, la transmissibilité, l’enregistrement définitif, et conserver aussi ce qu’apporte la pensée manuelle.

On a travaillé avec des chercheurs de l’Institut polytechnique de Milan, de bmw, un gros contrat européen (fiores I et II).

Sur l’écran d’un ordinateur, on avait une boule de glaise. L’opérateur, un modeleur, avait deux manettes en main, avec un système d’asservissement et un système de retour d’effort, deux manettes qui lui permettaient de piloter sur l’écran cet outil de modeleur, un hachoir à viande avec une lame et deux poignées. On modèle la boulette en raclant, en sectionnant, la glaise : le travail de l’outil était figuré à l’écran. Un rectangle symbolisait la lame. Un couplage informatique et mécanique permettait de guider l’outil tout en ayant l’impression physique de le manipuler.

2. L’itinéraire initial

mzy. Pouvez-vous résumer le parcours qui vous a conduit à la recherche ?

jpp. Sur le plan universitaire, j’ai eu un parcours assez indirect. Mon premier souci dans la vie a été de quitter le lycée. J’ai eu mon bac à 16 ans, conflit familial, je voulais gagner ma vie et ai fait toute sortes de petits boulots tout en suivant des études. Pour la petite histoire, j’ai été embauché dans une petite blanchisserie, dans le quartier de Javel, à Paris. Elle était tenue par un trotskyste (lambertiste), un pied-noir et ancien capitaine de tirailleurs algériens. Il s’était engagé pendant la guerre pour lutter contre les nazis. Sa poitrine était criblée d’éclats qui l’avaient touché pendant la campagne d’Italie. Il avait une passion pour les machines à vapeur.

Tout en travaillant chez lui, j’ai suivi des cours. Je visais l’Institut de psychologie. Je me suis inscrit en propédeutique, que j’ai redoublée, et que j’ai eue en deuxième année. Je suis revenu vers l’Institut de psychologie qui m’a accepté (incidemment, j’ai compris alors que la propédeutique n’était pas exigée).

Après mon service militaire, pendant la guerre d’Algérie, j’ai repris des études. Mon objectif était de faire de l’ethnologie en Afrique noire. Je suis allé voir le patron de l’Institut de psychologie, Paul Fraisse, qui contrôlait tout ce qui se faisait dans le domaine.

Mon projet d’ethnographie n’était pas dans les priorités du cnrs, j’ai intéressé Paul Fraisse qui m’a pris dans son labo, mais sur la dynamique des groupes.

Les années passent. Puis j’ai profité de l’occasion offerte par l’otan qui organisait des cours d’été pour les jeunes chercheurs en psycho sociale. J’ai passé un mois en Hollande où l’enseignement était donné par des chercheurs internationaux. J’y ai rencontré Robert Zajonc – qui m’a proposé de rejoindre son labo aux États-Unis. J’ai convaincu ma femme et nous y sommes allés. Au bout de deux ans, quoique pouvant rester là-bas, j’ai voulu rejoindre le laboratoire de psychologie d’Aix, où je connaissais Claude Flamant, dont j’appréciais beaucoup les travaux. Il m’a pris.

Aix, c’était le paradis. La vie y était bien plus simple qu’à Paris et je prenais quelque distance par rapport à Paul Fraysse.

Je suis entré au cnrs comme stagiaire de recherche. Au bout du stage, je suis devenu attaché de recherche et j’ai suivi tout le cursus, passé ma thèse, suis devenu chercheur à part entière, etc.

3. Méthodologie

mzy. Comment évaluez-vous aujourd’hui la méthodologie que vous avez mise en place ; comment jugez-vous les archives sonores que vous avez réalisées ?

jpp. Le premier aspect est ce que j’en ai tiré et qui est dans mes livres. Les lecteurs en jugent. Apparemment, je n’ai trahi personne et j’ai été assez pertinent pour avoir été invité, plusieurs années après, à une commémoration sur Bézier, avec de ses proches collaborateurs et des chercheurs dont les exposés furent très savants.

Le deuxième aspect est une certaine véracité, une certaine fidélité à ce que les gens racontaient. Le fait est que je n’ai pas eu beaucoup de demandes de rectification. La plupart des gens étaient satisfaits de la restitution de leurs propos.

Je voulais montrer quelque chose de positif, à savoir la contribution des ingénieurs français à ce que j’ai appelé l’héritage de Monge. Ce qui m’apparait assez singulier. Par exemple, les Anglo-saxons ont fait en matière d’électricité et d’applications électriques, d’excellents logiciels de cao, mais sur le plan géométrique, les Français ont fait un excellent travail, peut-être le meilleur.

mzy. Au moment où vous écrivez votre livre, à la fin des années 1980, nous sommes à l’aube d’un grand changement d’origine américaine, dans l’histoire de la cao.

jpp. C’est un autre aspect ; c’est le fait que dans la politique de la recherche, la politique économique, on est en plein schéma gaulois, les tribus qui ne peuvent se fédérer contre César, c’est le morcellement.

On a une demi-douzaine de logiciels de cao français qui étaient valides et reposaient sur une inspiration commune, fondamentalement Bézier, qui étaient donc très compatibles entre eux, et personne n’a su, n’a voulu les rassembler pour créer un système de cao et une entreprise qui soit de taille à faire des développements plus importants, plus nombreux, et à avoir une politique commerciale cohérente et offensive.

mzy. N’est-ce pas ce que fera Dassault Systèmes ?

jpp. Oui, mais il a fait un petit détour par les États-Unis. Alors que je pense qu’on avait les moyens de faire un équivalent de Catia sans perdre tout ce qui avait été fait. Fournir un support industriel et commercial solide n’intéressait pas toujours les directions des entreprises qui avaient développé. En particulier dans l’aéronautique.

mzy. Quand vous vous êtes lancé dans la cao, avez-vous eu des difficultés à comprendre, capter, intégrer l’information technique que vous receviez ? Ou avez-vous pris la bonne distance immédiatement ?

jpp. Ça s’est fait assez simplement. J’avais une pratique de terrain. Discuter avec un paysan –Bambara c’est plus difficile que de discuter avec un ingénieur, ne serait-ce que pour des raisons linguistiques. Le plus important, c’est de s’apercevoir qu’on ne comprend pas. On demande alors des précisions, on s’informe dans les livres.

mzy. Pourtant, vous êtes en face de personnes qui vous parlent de B-spline, de courbes de Bézier, de polynômes de Berstein… que sais-je encore ?

jpp. Oui, vous avez raison, mais ce n’est pas la partie que j’ai approfondie. J’étudiais comment un projet technique se réalise à travers les institutions, les individus, moins en fonction de leur personnalité (quoique, dans certains cas, celui de Bézier ou De Casteljau, elle était déterminante). J’étudiais la façon dont les gens produisaient et utilisaient leurs outils.

Mon premier travail était de noter convenablement les choses. J’avais pour cela une méthode simple, celle que vous suivez en moment : j’enregistrais, dépouillais, transcrivais, et une fois dactylographié, j’envoyais le texte aux gens pour imprimatur.

4. Enregistrements et archives

mzy. Au moment où vous fabriquez les bandes, avez-vous dans l’idée de construire un fonds destiné à être déposé ?

jpp. Sur l’instant, non. C’est quand j’ai pris ma retraite que je me suis dit que cela pourrait être exploité par des chercheurs et qu’il était bon que cela reste accessible.

mzy. À comparer vos écrits et les archives de la mmsh, on a l’impression que tout n’a pas été déposé. Je pense par exemple à des documents que vous citez dans votre livre sur l’histoire de la cao et que je n’ai pas retrouvés.

jpp. J’ai 20 m2 de sous-sol avec des rayonnages dans un désordre complet ! Comment savoir ce qu’il y a ? J’ai conservé, je crois, les calculs que De Casteljau a fait avec une Olivetti Tetractys (les caisses enregistreuses) ; il m’a laissé en souvenir les rouleaux. Il m’a donné aussi une pièce, une sorte de galet, sa première pièce réalisée en commande numérique avec son programme. De Bézier, je n’ai rien.

mzy. Il me semble que vous avez déposé des vidéos. Pour quelles raisons choisissiez-vous la vidéo plutôt que l’audio ?

jpp. J’ai le souvenir vague de vidéos, mais rien de précis. Quant au choix, il est simple. Si je veux décrire le « comment vous vous y prenez », présenter un travail, la vidéo s’impose. Elle est mieux à même de capter des gestes, des procédures, des savoir-faire. Je n’ai jamais éprouvé le besoin de mener des interviews pour décrire la personnalité de tel ou tel, mais pour collecter des souvenirs individuels concernant des faits. Pas besoin de caméra pour filmer la tête des gens.

Le magnétophone m’était très utile pour ne rien oublier et, d’autre part, c’était le moyen de preuve au cas où (qui d’ailleurs ne s’est jamais produit) quelqu’un aurait nié avoir dit telle ou telle chose. Ce moyen de preuve offrait aussi à l’interviewé la possibilité de réviser ses propos. Je révisais volontiers. Les gens étaient souverains sur leur discours.

mzy. Après le travail sur la cao, avez-vous continué à produire des archives sonores ?

jpp. Non, je ne pense pas. Pas dans le domaine de la cfao. J’ai beaucoup de matériel vidéo tourné dans le cadre de fiores, mais rien ou peu, me semble-t-il, en enregistrement purement sonore. Il y a une video réalisée par Guy Lambert, éditée en 2001, par le scam de l’université de Provence : « Overview of in-depth interview ». Et une application de ma méthode M3A « Analyse Autonome des Activités », réalisée par Guy Lambert, éditée en 2000, par le scam. Cette vidéo s’intitule « Plat contre plat ». Par ailleurs, mais c’est un tout autre domaine, j’ai beaucoup de vidéos dans le cadre de mes travaux au Maroc.

mzy. En ce qui concerne vos archives sonores, les estimez-vous publiables ? Pourraient-elles selon vous être mises en ligne ? C’est une question à votre endroit qui m’a été posée à la mmsh.

jpp. Avant de répondre à la question, il y aurait un gros travail de réflexion. Il peut y avoir des endroits où il se dit des choses qu’on ne peut pas mettre en circulation telles quelles. Ce que j’ai publié a été soumis aux interviewés et visé par eux. Mais je ne me sens pas de publier, c’est-à-dire mettre à disposition de n’importe qui, ce que nous nous sommes dits dans un contexte précis, même si je me sens à l’aise sur le contenu lui-même. Les gens peuvent consulter à la mmsh et cela induit une démarche de chercheur. Qui peut prédire l’usage d’une mise en ligne ?

mzy. Il y effectivement des opinions sur des choix (ou des non-choix) industriels qui ne sont pas évidentes à publier.

jpp. À tort ou à raison, il y a des imputations d’intention. Il y a des gens qui évoquent ce que d’autres personnes n’ont pas voulu faire. Et ce que certains imputent à d’autres demande à être mis en perspective.

Il y a, par exemple, la controverse entre De Castejau et Bézier (même si j’ai réussi finalement à les faire diner ensemble). L’opposition a été frontale et n’a pas forcément à être sur la place publique. Je vous le redis : cela demanderait une grosse réflexion.

5. Remarques sur l’intégration des savoirs

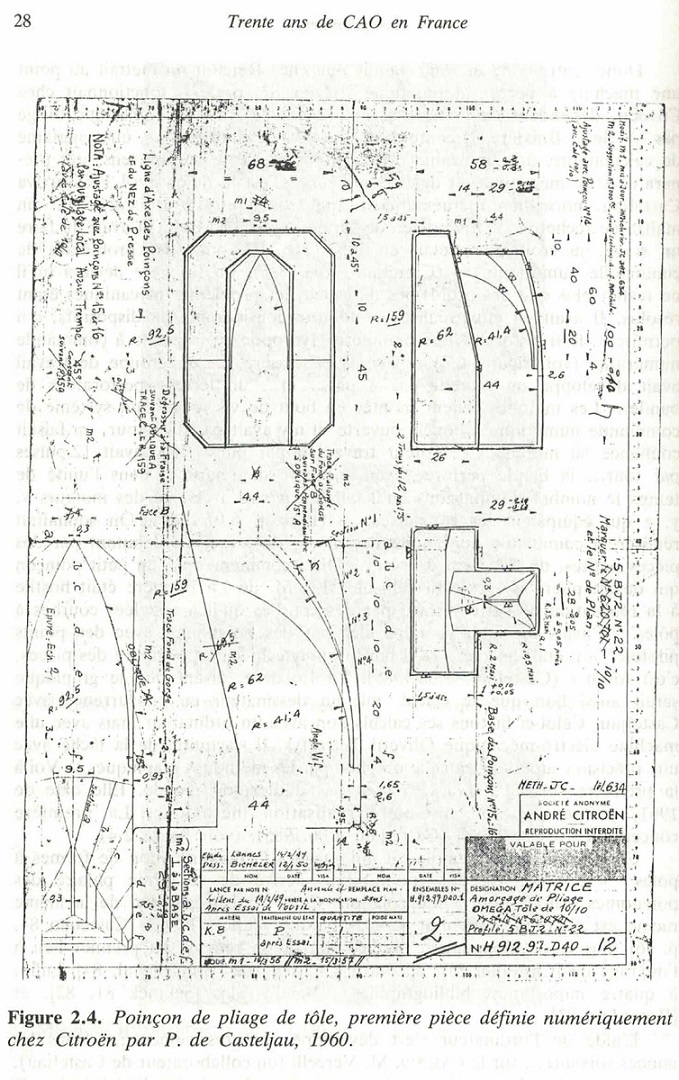

mzy. Que voyez-vous dans ce plan (Fig. 1) ?

(Fig. 1)

Première pièce dessinée numériquement

(Jean-Pierre Poitou, 30 ans de CAO en France, Hermes Sciences Publication, 1989, p. 28, Figure 2.4.)

jpp. Ce que nous avons sous les yeux, me semble-t-il, c’est ce qu’un dessinateur industriel dessinerait avec règle, équerre et compas. L’intérêt du dessin est qu’il a été fait à la machine. Sans intervention humaine.

C’est la première pièce définie numériquement. Le résultat en lui-même est banal. Ce qui est remarquable, c’est qu’il a été fait par une machine et non manuellement.

mzy. Au-delà de la nouveauté de production, ce dessin industriel ne vous parle-t-il pas autrement ? Ne pourrait-on pas parler d’un dessin industriel comme d’un tableau ?

jpp. Vous avez des dessinateurs qui mettent du goût et de la recherche dans ce qu’ils font. Lorsque c’était manuel, il y avait des gens qui avaient une « belle main ». Cela me fait penser à un sculpteur, Jean Amado, qui a fait de nombreuses fontaines à Aix. C’était quelqu’un de très soigneux, de très méticuleux, qui ne travaillait pas dans l’improvisation. Il faisait des plans très précis de ses projets. Ces plans étaient appréciables et appréciés souvent comme un travail d’artiste. On peut imaginer que des dessins industriels soient considérés comme ça. Jadis, quand il y avait des rendus au lavis, à l’encre de chine, il y en a quelques-uns, des splendeurs au musée des Arts & Métiers, on peut les considérer comme un travail artistique. Indiscutablement, le dessinateur qui en était chargé y mettait une qualité artistique. Mais je pense que ce n’était pas souvent regardé comme tel.

mzy. Et pas d’intention d’unicité comme dans le tableau. Mais pourrait-on selon vous parler d’un dessin technique comme on parlerait d’un Mondrian ? Avec un même type de discours ?

jpp. En droit, oui. Il y a souvent plus d’habilité, de savoir-faire, de sens esthétique dans certains très beaux dessins industriels du xixe siècle que dans un Mondrian.

Quand vous travailliez sur un dessin complexe, si vous aviez accroché un bouton de manchette dans l’encrier, c’était une catastrophe. Je parlerais de chef-d’œuvre au même titre que les maquettes en bois de certaines constructions médiévales, d’escaliers, de tours de clocher.

Maintenant ce n’est plus le cas. Encore que je pense qu’on peut utiliser la machine au-delà de la platitude. Mais ce n’est pas comparable.

mzy. Comment décririez-vous la relation à la matière ? Celle des tôliers-formeurs par exemple.

jpp. Les tôliers-formeurs étaient des gens qui formaient la tôle au marteau et cela supposait une connaissance des propriétés mécaniques du matériau, de ses réactions aux chocs, à la pliure, à la courbure, etc. Il s’opérait donc une intégration à ce niveau. Ils pensaient souvent que les conceptions de l’ingénieur n’étaient pas abouties ; que les formes tracées par l’ingénieur, et qui se justifiaient pour leurs propriétés aérodynamiques, devaient être reprises pour tenir compte des effets (à l’époque pas nécessairement calculables, je veux dire à la règle à calcul) de la forme sur la résistance.

Il y avait un mot d’argot de métier pour désigner les chaudronniers : le choumac. Le terme est ancien. Il provient de « schumacher », littéralement en allemand « faiseur de chaussures » par analogie avec les coups de marteau, le pliage du cuir et le franc-parler des savetiers, cordonniers et autres bouifs.

De même, pour désigner le cordonnier on disait quelquefois « choumac » (même origine allemande) en souvenir des prussiens logés à Nozeroy pendant la guerre de 18701. Ce savoir-là, où se trouve-t-il aujourd’hui ? Je ne sais pas.

Cette intégration était faite par des gens extraordinairement qualifiés, dont les connaissances étaient en grande partie manuelles ; c’était donc des gens qui comprenaient les choses avec la tête grâce à la main. Sans leur expérience de l’outil et des matériaux, on ne pouvait pas obtenir de résultat opératoire aussi optimum que ce qu’ils savaient faire.

mzy. Voyez-vous le traceur comme un intégrateur entre le dessin et la production ?

jpp. Le traceur (ça a changé avec la cao et la découpe numérique), il était à quatre pattes sur la tôle. Il avait une appréhension du rapport entre dessin et propriétés du métal qui était à la fois savante et particulière. Là encore, on ne pouvait tout régler à la règle à calcul.

C’est un problème compliqué. Quand on affirme que la main participe à l’activité intellectuelle, j’y souscris complètement, mais comment conserve-t-on cela en dehors de la transmission par l’usage dans l’atelier ?

En même temps, il faut se garder d’une espèce de métaphysique de l’intelligence manuelle qui fait qu’il y aurait des choses ineffables qui se passeraient. Par principe et par rationalisme militant, j’affirme, (je ne dis pas : « je pense » ; je dis : « j’affirme ») que tout peut se mettre noir sur blanc. Pour aller vite. En même temps, j’aurais tendance à croire que des choses passent par la main qui ne peuvent pas passer autrement. Pour réconcilier tout ça, je dirais que, bien sûr, on peut tout projeter sur le papier, dans les algorithmes ou les programmes, mais que la transmission pratique, orale, a des vertus d’économie, de rapidité, très considérables qu’il ne faudrait pas négliger. Ou plutôt : qu’il faudrait ne pas négliger.