1. Aperçu de carrière

mzy. Pouvez-vous décrire votre itinéraire au moment de votre entrée à l’Aérospatiale ?

g. J’ai fait mes études à Albi. Je suis entré en sixième technique et j’ai suivi toute la filière jusqu’au bac qui s’appelait alors « Maths techniques ». Cela doit correspondre à E ou son équivalent aujourd’hui. J’ai suivi ensuite et passé un bts « Bureau d’études » qui comprenait un enseignement de dessin et de calcul (surtout en structure), d’hydraulique, d’électricité. Mon domaine de prédilection était le dessin, la statique graphique. À cette époque, on apprenait la descriptive ; aujourd’hui, on n’en a plus besoin.

Après le service militaire, contraintes financières obligeant, je me suis orienté vers le travail. J’ai postulé et suis entré en décembre 1971 à Sud Aviation qui venait de se transformer en snias. J’avais alors 23 ans. J’ai tout de suite rejoint le bureau de calcul structure. Je n’ai pas été dépaysé, car tous les calculs se faisaient alors à la main.

J’ai une anecdote à ce sujet : mon entretien d’embauche a été très sommaire. On me présente au chef de section qui voit le chef de département. Tous les deux face à moi me demandent d’écrire une ligne d’écriture en capitales. Je m’exécute, ils se regardent, se consultent et me disent : « c’est bon ! » Sur le moment, je n’ai rien compris. Ce n’est que plus tard que ça s’est éclairé. L’informatique était alors basée sur les cartes perforées. Or avant de perforer, il fallait écrire sur de grands tableaux de 80 colonnes, structurés avec de petites cases, les données qui allaient ensuite être perforées sur les cartes. Il fallait donc vérifier si mon écriture était convenable. Voilà la raison du test d’embauche.

Tout de même, mon métier ne se résumait pas à des écritures ! J’ai appris l’informatique à travers le logiciel interne, le code Éléments finis développé et entretenu par l’Aérospatiale.

J’ai fait mon apprentissage le soir de quatre à six avec le père et le développeur du code. Cet apprentissage a été long. Pour devenir pleinement autonome, il fallait des années, cinq ans peut-être.

Il y avait deux projets alors : le Concorde et le premier Airbus. Il existait, pour le Concorde seulement, un réseau analogique qui était une espèce de système de proportionnalité qui permettait de faire un éclatement et une répartition des charges sur un modèle. C’était sommaire. Par exemple, sur le Concorde, on y gérait les longerons forts, une nervure sur trois ; bien des composants n’étaient pas représentés par l’informatique.

Quand je suis arrivé, en 1971, le code de calcul de M. Fontaine, écrit en Fortran, ne traitait que de la résistance des matériaux. Il y avait d’un côté l’équipe de programmeurs et de l’autre côté les utilisateurs dont je faisais partie. Par la suite, je suis devenu utilisateur et testeur.

Les programmeurs appartenaient à un service séparé. Le bureau de calcul, le bureau d’études, était à Blagnac dans le bâtiment où il y avait l’infirmerie, le B04, tandis que les programmeurs étaient au 102, où il y avait toute l’informatique, la salle climatisée. Un parking nous séparait… et l’hiver, ce n’était pas drôle… quand on transportait nos brouettes de cartes et listings.

Le principe du code de calcul, sur lequel j’ai commencé à travailler, reposait sur des petits éléments représentatifs des différentes sollicitations de base que voit la structure, et dont les principales sont :

– l’effort normal,

– la flexion,

– la torsion,

– le cisaillement.

On avait un élément barre, c’est-à-dire en effort normal (traction, compression), un autre élément flexion (dans un plan). Il y avait trois types de flexion : flexion pure un plan de flexion, flexion pure un plan de flexion + effort tranchant, flexion pure un plan de flexion + effort tranchant + effort normal.

On avait la barre de torsion et le petit panneau cisaillement, qu’on appelait panneau de Garvey qui avait la particularité de ne travailler qu’en cisaillement et pas en effort normal. On n’avait que ça pour travailler. Ce n’est pas le tout de modéliser, encore faut-il en faire quelque chose. La façon d’utiliser ces composants a été théorisée.

Par exemple, le panneau de Garvey devait être encadré par des barres en effort normal, ce qui revenait à faire une poutre avec une âme en cisaillement et deux semelles. Et cet exemple montre que la connaissance de la résistance des matériaux, l’estimation qu’on a des chemins d’efforts, sont au cœur de la modélisation par Éléments finis. Rien ne se fait sans une idée a priori du résultat.

C’est pourquoi je vous disais que l’apprentissage, ce n’est pas du jour au lendemain, contrairement à ce que certains pouvaient croire. J’ai eu bien des stagiaires qui ont eu des déboires. Et se croyaient plus capables d’autonomie qu’en réalité. Si on n’avait pas été là pour les cadrer… Car un modèle répond à ce qu’on y a entré. Ne pas modéliser ce qu’il fallait et au bon endroit fausse totalement les résultats.

mzy. Pouvez-vous préciser ? Vous avez des éléments de base de modélisation (la poutre, le panneau, etc.) qui donnent la possibilité de calculer des cisaillements…

g. … On n’y est pas encore ! Je ne parle que de la bibliothèque du code. Des concepts fournis pour travailler. Ensuite, il faut transformer la réalité en fonction de cette bibliothèque. Il faut que les charges soient bien éclatées et prennent les chemins réels existants sur l’avion. Il faut donc avoir une idée de ce qui se passe et c’est une expérience longue à acquérir.

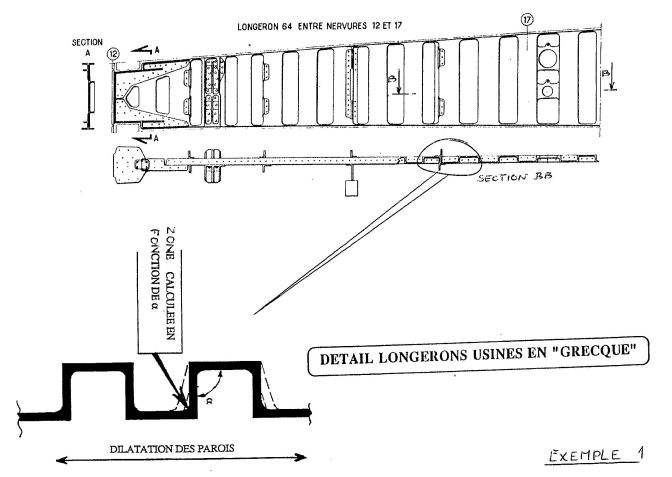

Il y a des rigidités locales sur un avion, par exemple cette pièce qui est un fond de réservoir (Fig. 1)

Schéma d’un fond de réservoir

(Archives personnelles)

On voit une structure en forme d’ornement grec. Une schématisation avec un panneau serait fausse, car on a une sorte d’accordéon qui se déplie dans un sens mais qui est rigide dans le sens perpendiculaire. Donc, si on met un panneau plan bordé qui travaille en effort normal, ce sera faux selon cet axe, à cause des alvéoles. Mais ça ne serait pas faux selon la perpendiculaire. L’exemple est grossier, il y a des problèmes beaucoup plus subtils, mais il montre combien les choses sont liées quand on restitue les efforts, les contraintes, les déformations. On peut avoir des déformations locales fausses ou amplifiées du fait de réalités mal traduites.

mzy. Vous disiez qu’il fallait cinq années environ pour devenir pleinement opérationnel. Quelles furent vos tâches pendant cette période de montée en compétence ?

g. Dans la journée, je faisais les dessins à partir du réel, le traduisais en Éléments finis ; je recherchais les cotes, soit en les mesurant sur les plans, soit à partir de tableaux de cotes, parfois donnés par Aerolis, un logiciel qui donnait des profils. À partir des cotes, je calculais à la main les sections, les inerties, d’abord à la règle à calcul ; ensuite on a eu une machine à calculer par service. Elle était sur un chariot tellement elle était lourde. Les inerties, c’était coton à calculer à la main ; elles dépendent de la forme. Ça pouvait prendre plusieurs pages.

On se prêtait la machine.

2. Les années 1970

g. Arrivons aux programmes. La gestion des modèles s’appelait au départ SS07 (qui permettait de décrire le modèle lui-même, c’est-à-dire l’addition de tous les éléments dûment numérotés).

Le module SS08 gérait les blocages, donc ce sur quoi le modèle s’équilibre, avec la description des rigidités par la matrice de Cholesky ; il inversait la matrice et fournissait les pivots qui permettaient de détecter s’il y avait un problème d’équilibre de l’ensemble.

Le module SS14 traitait le chargement et le résultat du chargement. On obtenait les contraintes, les déformations, les efforts résultants aux appuis (blocages isostatiques).

mzy. Pouvez-vous expliciter ce que vous appelez modèle ?

g. Un modèle est la traduction de la réalité au moyen de la bibliothèque d’éléments de base, laquelle traduction est exploitée ensuite par le code Éléments finis. Il y a le modèle nu qui n’est pas encore bloqué, puis il y a le modèle bloqué qu’on peut charger.

Pour revenir à notre informatique, elle a vite évolué. Nous avons eu le SD34 qui se prolonge en PSD1, PSD2, PSD3, qui ajoutaient des améliorations : nouveaux éléments introduits, nouveaux moyens de calcul (la fatigue, le thermique, en plus du statique). Ces nouveaux modules s’appuyaient sur la base de code Éléments finis déjà développée en interne et qui avait été enrichie.

Gardez à l’esprit qu’à cette époque, on travaillait essentiellement à la main. On recevait des plans des dessinateurs ; on choisissait les zones à modéliser (les cadres pour un fuselage, les longerons forts ou les longerons intermédiaires, les nervures, les lisses …), on formulait des hypothèses, et on transformait les plans en dessins Éléments finis. Parfois, par exemple, si on avait modélisé une lisse sur deux, il fallait faire les calculs à l’envers, de manière à retrouver les valeurs de celle qui manquait.

mzy. Avez-vous des documents qui montrent ce travail ?

g. J’ai écrit un document expliquant comment schématiser, transformer, avec des exemples simples. Je l’ai laissé sur le lieu où je travaillais quand j’ai pris la retraite. Je dois y revenir début février. Je regarderai.

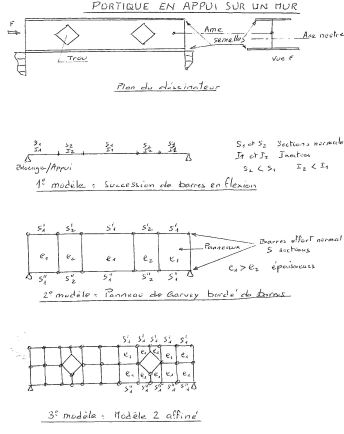

Pour donner une idée des calculs, reprenons un exemple : une semelle, une âme, une poutre sur deux appuis, un morceau de pont par exemple. Plusieurs solutions pour schématiser. Soit on prend l’axe neutre, l’axe d’inertie de la poutre, on utilise une succession d’éléments de type flexion qui représentent le tout : il faut donc lui introduire les grandeurs de section, comme la hauteur, pour calculer le cisaillement. Et il faut lui donner une inertie dans les deux plans, une torsion (premier modèle).

Mais il y a une autre façon de faire. Cette même poutre, on va la schématiser en une semelle, c’est-à-dire une barre en effort normal ; une autre barre en effort normal, en bas, et ici un panneau (deuxième modèle).

S’il y a des trous, si on a ce maillage-là, il faudra donner une épaisseur inférieure à la réalité. Si on a davantage de moyens informatiques pour passer les calculs avec de grands nombres d’éléments, on pourra mailler plus finement avec des éléments plus petits (troisième modèle).

(Fig. 2)

Portique en appui sur un mur

(Archives personnelles)

À partir d’un dessin de dessinateurs, schématiser, c’est transformer la réalité en éléments panneaux, et en éléments en effort normal ou flexion de la bibliothèque, et donner les caractéristiques associées avec les cotes.

mzy. Quelle est pour vous la différence entre les éléments de la bibliothèque et les éléments finis ? Où est le maillage ?

g. L’assemblage, suivant un maillage plus ou moins fin des éléments choisis dans la bibliothèque constitue le modèle éléments finis.

mzy. Où sont donc les triangles, les quadrilatères ?

g. Regardez l’exemple 2 : les nœuds sont là. On leur associe les cotes, les positions. Je peux aussi, pour un point, mettre des nœuds différents et les associer avec une relation. C’est possible maintenant. Au début non. Le nœud N1 de la barre, N2 du panneau ont la même cote, une relation d’imposition entre eux oblige un même déplacement ou assujettit à une certaine rigidité, oblige à des déplacements en rapport.

Dans les années 1970, on était limité en nombre de nœuds, en nombre d’éléments.

mzy. Quelles surfaces pouviez-vous représenter ?

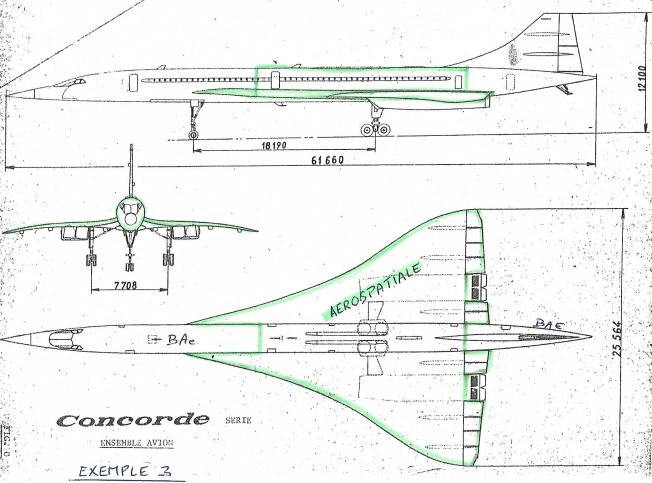

g. Voici un modèle du Concorde (Fig. 3). Nous avons eu à modéliser le domaine de responsabilité de l’Aérospatiale. La conception était partagée entre Aérospatiale et bae. On avait le droit à 15 000 degrés de liberté pour un demi avion. Les degrés de liberté expriment les possibilités de déplacement selon les trois directions de translation et les trois mouvements de rotation. Chaque nœud a un degré de liberté s’il est alimenté par un élément capable de ce degré. Par exemple, une barre en flexion a un degré de liberté effort normal, un degré de liberté effort tranchant, un degré de liberté moment de rotation perpendiculaire au plan qu’on a défini.

(Fig. 3)

Un modèle du Concorde

(Archives personnelles)

En cas de double plan, il y aura un deuxième degré de liberté de rotation et d’effort tranchant.

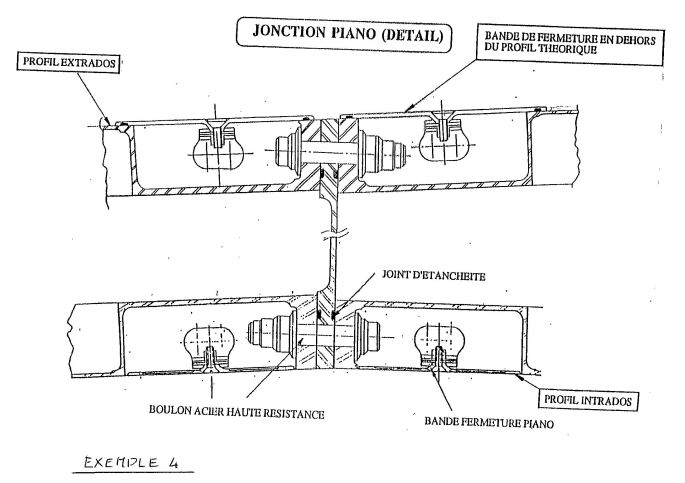

J’ai un modèle de petite alvéole piano, du Concorde. (Fig. 4). La liaison appelée piano se fait avec une alvéole dans le panneau arrivant, tournée vers l’extérieur, et dans les 20 cm qui suivent, on retrouve un panneau avec la face lisse à l’extérieur et la face avec les raidisseurs à l’intérieur. L’alvéole est à l’envers. On y descend un boulon. Au bout de l’alvéole, il y a un trou. On traverse. De l’autre côté, le panneau a la même configuration. On met l’écrou, on serre. Et on a une fonction « boulon de traction ». Il y a des efforts qui font une sorte de baïonnette, parce qu’ils sont au niveau du boulon ; ils traversent et descendent au niveau de la peau qui est à l’extérieur. On a eu des problèmes à résoudre avec ces alvéoles, pour prendre en compte les départs de fissure. J’ai fait un modèle Éléments finis d’une alvéole avec un bout de panneau associé et 15 000 degrés de liberté.

(Fig. 4)

Un modèle d’alvéole piano

(Archives personnelles)

Un demi-avion a environ 15 000° de liberté, mais une alvéole a aussi environ 15 000° de liberté ! Voilà qui situe bien ce qu’on appelle la finesse !

mzy. Quels résultats obteniez-vous ? Pour quel usage ?

g. Sur la voilure par exemple, notre modèle était constitué en gros avec des longerons forts et, entre eux, des longerons plus courts. Les premiers traversent et vont dans le fuselage et les seconds s’arrêtent. Il y a des nervures. Et les points d’attache des moteurs. Les panneaux de revêtement voilure s’arrêtent sur un joint flexible afin de ne pas transférer au fuselage des dilatations antagonistes (effet temporisateur du kérosène).

On obtenait des efforts pour chacun des éléments, qui étaient des barres en effort normal. Je vous rappelle qu’il n’y avait que des barres en effort normal, des panneaux de Garvey, et quelques poutres en flexion. Tout était modélisé suivant ce principe. Suivant le chargement, on obtenait les déformations de la voilure puis les efforts normaux et des cisaillements dans les panneaux. À partir de ces efforts et de ces flux de cisaillement, on recalculait les contraintes. Comme je vous disais, une théorie permettait, à partir des résultats des Éléments finis, de calculer les contraintes pour les vrais dossiers. C’était alors un calcul à la main.

Pour une schématisation très hyperstatique comme celle-ci, c’était un grand intérêt d’avoir les efforts, parce que s’il avait fallu les calculer, pour des systèmes comme ça, on aurait rencontré des impasses. Alors que, là, on s’approchait de la vérité grâce à la puissance de calcul des ordinateurs.

Cela dit, il faut savoir que les calculs sont toujours contrôlés par les essais. Il y avait plusieurs essais pour le Concorde. Le partiel : on essayait un morceau de fuselage par exemple qui donnait des résultats réels et on s’appuyait dessus pour vérifier le modèle Éléments finis.

Les essais complets, en statique d’une part : on avait des vérins qui tiraient dessus. On vérifiait que le modèle Éléments finis était d’une précision correcte. C’était le principe. D’autre part, il y avait les essais en vol et de fatigue.

Pour comprendre l’époque, il faut considérer que le gros travail, à travers des montagnes de feuilles de 80 colonnes, c’était de transformer les plans en modélisation Éléments finis, c’est-à-dire écrire les cotes à la main, pour tous les nœuds en XYZ dans un référentiel. Un élément se décrivait avec des paramètres fixes (le matériau, le plan de travail) et des paramètres flottants (section, hauteur, inertie, torsion). Il fallait décrire chaque élément suivant le standard avec des positions bien fixées. La moindre erreur de saisie et tout s’arrêtait. Une erreur signifiait un stop. Ensuite, on a eu une importante amélioration : l’arrêt programme rendait la totalité des erreurs et non plus d’une seule.

Il fallait entrer les données du premier nœud jusqu’au dernier. Un travail de Romain. Avec deux lignes par éléments, quand on a 8 000 éléments à écrire… Il y avait les types d’éléments, les blocages, c’est-à-dire les endroits où la structure s’équilibre. Si j’ai une feuille, une plaque chargée, si rien ne l’équilibre, elle part. Il fallait donc mettre les points qui permettre de faire l’équilibre. Il se peut que le calcul soit équilibré par lui-même (par exemple la pression cabine), auquel cas on peut bloquer n’importe quel point et l’équilibre persiste. Pas d’influence. À l’opposé, quand l’équilibre n’est pas donné, il faut choisir intelligemment où placer les points de blocage suivant la réalité structurale et la phase de vol. Et chaque cas de calcul doit être décrit. Le cas de charge est l’intégration d’une aérodynamique, d’un cas de masse et d’efforts locaux. Un exemple : un avion se pose sur les trains, bien sûr, et non sur la totalité. Quand on décrit le cas de charge sous forme d’efforts, il faut prendre en compte l’effort local sol qui entre par le fût de train et la contrefiche et qui sont à ajouter pour que le cas soit équilibré.

On avait un logiciel qui permettait d’intégrer tout ça et qui fournissait un vecteur de charge.

Mais il fallait retoucher car tous les efforts n’étaient pas entrés. Pour obtenir l’équilibre, on avait des sortes de potentiomètre pour rectifier les valeurs.

Nous sommes au début des années 1970. Vers 1973-1975, on a commencé à avoir des générateurs de données. Sur les grandes surfaces, il devenait possible, en donnant les points extrêmes, le nombre d’intervalles, de générer les éléments. Avec un minimum de données, on générait beaucoup d’éléments. Il y avait nettement moins de choses à écrire. Le logiciel s’appelait Gentot.

C’est l’époque où on a commencé à utiliser des logiciels achetés sur étagère. Par exemple, Unistruc, qui permettait de faire de la génération. Je l’ai utilisé sur l’atr pour les ailerons.

J’avais fait un modèle avec l’arbre de torsion pour commander un braquage à 10, à 20, à 30. Avec le modèle que j’avais fabriqué pour l’état zéro et que je faisais tourner, j’obtenais autant de modèles que de braquage. Évidemment, cela soulageait la charge de calcul et de modélisation.

Jusqu’en 1980, ça a évolué doucement. L’essentiel se développait en interne. Quelques composants achetés sur étagère pour faciliter la saisie.

Pour le contrôle, dans des tableaux de présentation des résultats, on a pu filtrer selon un paramètre donné. On pouvait sortir la valeur, disons V1, de tous les éléments. On n’était plus astreint à examiner le tableau complet. C’était intéressant pour avoir les continuités d’efforts.

Par ailleurs, on a eu des tracés de digigraphie Benson qui donnaient soit la géométrie soit les déformations. Le support a été d’abord le papier, puis il y a eu des consoles graphiques.

Avec les tableaux de valeurs fournis, si on connaît bien la logique d’organisation du modèle et le principe de numérotation avec le numéro de l’élément, on savait parfaitement le situer, alors que la suite de chiffres n’aurait rien évoqué à quiconque ne connaissant pas le modèle.

Par exemple, pour le Concorde, on avait créé le type 1 pour effort normal, la référence 50 pour le longeron, la référence 27 pour la nervure, ainsi de suite pour d’autres positions… Dans ce cas le numéro de l’élément était 50271.

Remarquez, il fallait nuancer… à cause des superpositions. Par exemple, on pouvait placer deux type 1 entre les mêmes nœuds, ce qui permettait de prendre en compte une surépaisseur locale et de voir son influence en la faisant évoluer.

Du côté des moyens informatiques, ibm était toujours là, réservé aux programmeurs. Je ne m’en servais pas. On utilisait le cdc 6600 sous be (Batch Environment). On avait des correspondants informatiques qui travaillaient dans une grande salle climatisée avec une vingtaine d’armoires électroniques bien rangées. Il y avait deux lecteurs de cartes : un pour le service, un dans la salle informatique, réservé aux développeurs.

Les tableaux écrits à la main étaient envoyés à la perforation : un groupe de sept ou huit femmes qui tapaient à une vitesse incroyable. Plusieurs étaient handicapées, la plupart sourdes et muettes, « protégées » du bruit assourdissant de cliquetis. Il y avait une dizaine de lecteurs de bandes magnétiques pour le stockage.

Une petite anecdote. Au début des années 1970, il n’y avait qu’une personne qui savait mettre la machine en route. Pendant les congés, j’ai souvent fait la permanence et, si un orage coupait l’électricité, il fallait aller chercher le chef d’exploitation dans le Gers pour la remise en route.

Quand on voulait passer un programme, on entrait les cartes en machine par les lecteurs. Les cartes de contrôle décrivaient les tâches.

Quand les cartes étaient chiffonnées (bourrage), il fallait soit les réécrire soit les repasser avec un fer avant de les recopier. Si un bac tombait (il y avait trois marches à monter) et si les cartes se répandaient partout, on avait une trieuse qui permettait de les remettre en ordre à condition d’avoir numéroté correctement les cartes (c’était le rôle de la colonne 10).

Le temps de calcul était à cette époque très pénalisant. Dans la journée, pour préserver le temps des développeurs, et comme nos passages utilisaient toute la mémoire, on ne pouvait passer que sur des intervalles inférieurs à quinze minutes (temps calculateur principal + périphériques inclus). Si c’était supérieur, ça passait la nuit. Les calculs du Concorde, bien sûr, ne passaient que la nuit. Une simple erreur d’écriture, la moindre correction ne passait que la nuit suivante.

mzy. Et quand une erreur fournissait un faux calcul, sans être détectée à l’exécution ?

g. Si, par exemple, dans l’écriture d’un flottant en Fortran, le point final était mal positionné ou absent, le traitement ne le voyait pas. C’est au contrôle qu’on s’en apercevait grâce aux déformations ; les deux points de part et d’autre du point en erreur se déplaçaient mal différemment (perte de continuité) et ça attirait l’attention.

mzy. Pouvez-vous préciser la différence entre modèle et cas de calcul ?

g. Le modèle, c’est l’ensemble des éléments traduits du dessin avec les cotes, les caractéristiques, les blocages. Le cas de calcul, ce sont les charges appliquées au modèle au niveau des nœuds. Elles varient selon les phases de vol.

Au début, les charges s’appliquaient à chaque nœud. Plus tard, avec Nastran, sur une surface donnée, on a pu passer des pressions sous forme de nombre de grammes par mètre carré et ça se débrouillait tout seul. Quelle différence !

Les listings donnaient les résultats, les bandes magnétiques stockaient les données en même temps que le modèle Éléments finis et les résultats. Il y avait toujours trois bandes : l’original, la copie, et une protection incendie, qui était dans un autre bâtiment. De temps en temps, des bandes de moindre qualité laissaient de la ferrite sur le lecteur (sur la tête de lecture). On repartait d’une bande disponible pour refabriquer la défectueuse. Si c’était la copie incendie, elle n’était pas forcément un jour et alors il fallait recalculer les données manquantes.

On a eu ensuite des consoles graphiques (avant 1980), des Tektronix, des consoles immenses avec de petits écrans verts. Mais c’était un beau progrès !

Unistruc marchait là-dessus. On voyait en direct ce qu’on faisait. À mesure qu’on construisait, on avait un peu de génération. Par exemple, quand on créait des éléments entre les nœuds, on les voyait immédiatement à l’écran.

mzy. Comment saisissiez-vous les données ?

g. Gentot, c’était avec les cartes ; Unistruc, avec le clavier, ou un stylet. Les cotes étaient entrées à la main. Ensuite, des algorithmes ont facilité la saisie sur la base d’intervalles soit réguliers soit avec progression : on donnait le premier point et le dernier point, le nombre d’intervalles avec la progression et ça pouvait calculer cent points ou plus d’un coup !

Ça ne faisait que le modèle. Pas les cas de charge. Ce qui ne retire rien au fait que le triptyque modèle, blocages, cas de calcul, soit le fondement. Je veux seulement dire que notre environnement ne faisait pas tout.

Vers 1979-1980, on a commencé à utiliser des fichiers informatiques sur des consoles dédiées. Le stockage sur bande a évolué vers le stockage sur disque. J’en avais une : pas graphique, mais de programmeur. Pendant les dix premières années, je n’ai fait pratiquement que du modèle sans m’occuper du dépouillement, ni des calculs à la main. Et je suis resté spécialisé sur ce domaine jusqu’à l’arrêt du Concorde.

mzy. Aux dires des anciens, la modélisation informatique ajoutait-elle quelque chose par rapport au travail précédent ?

g. Il y a ceux qui étaient contre. Cela semblait abstrait, incompréhensible. Il est vrai qu’en première approche, c’était difficile. Puis, ils se sont aperçus que les évaluations auparavant faites au jugé devenaient plus précises. Quand c’est isostatique, ça va. Mais avec l’hyperstatique, on a des inconnues qu’il fallait inventer en quelque sorte. Avec les capacités de calcul informatique, ça devenait fondé.

mzy. Les plus anciens avaient-ils un savoir-faire intuitif, des compétences en mécanique dont ils se sentaient dépossédés ?

g. Oui. Ils ont pourtant été d’un énorme conseil pour appréhender comment passer les efforts. Tout est là : savoir, ensuite traduire. Évidemment, ils étaient réfractaires à ces programmes. Ils ne voulaient pas y toucher. Mon chef, qui avait été un des calculateurs de la justification Caravelle, sentait parfaitement les choses. Mais, les Éléments finis, il s’en moquait. Il savait le type de résultat qu’il allait trouver.

mzy. Pour lui cette informatique ne servait donc à rien ?

g. Tout de même pas. Car s’il savait évaluer ce qu’il devait trouver, cela restait un ordre de grandeur pour une zone. Ensuite il fallait trouver des valeurs partout. On avait besoin de plus de précisions. Et la règle à calcul ne résolvait pas tout. Mais toute nouveauté introduit des tensions.

mzy. Avec votre itinéraire, comment conserviez-vous le sens de la mécanique ? Je veux dire : vous ne touchiez pas le métal, vous calculiez. Comment jugez-vous que votre compétence s’est construite ?

g. Toute ma formation était basée sur le travail à la main. Pour ce qui est spécifique à l’avion, je l’ai appris sur le tas. Les coefficients de sûreté ne sont pas les mêmes. De même que le langage. Mais ma formation initiale m’a donné une bonne connaissance de la mécanique générale. Parmi mes collègues, certains sont allés chez Peugeot, chez Renault. C’est dire qu’on nous donnait une connaissance des matériaux.

mzy. N’avez-vous pas senti une contradiction à être directement affecté à des tâches de modélisation ?

g. Non au contraire. Ça m’a intéressé tout de suite.

mzy. Combien étiez-vous pour faire le travail ?

g. J’étais dans un groupe d’une quinzaine de personnes. Sur le Concorde, nous n’étions que deux ou trois pour la voilure car la certification était bien avancée, tandis que sur l’A300B2, on en était qu’au début. Dans le groupe fuselage, ils étaient environ cinq. Les spécialistes du thermique étaient trois ou quatre.

Au début, j’étais avec une dame qui m’a piloté en direct. Elle est devenue ensuite chef de section.

3. Les années 1980

g. Dans les années 1980, arrivent le cdc et le Cray qui apportent une très grande puissance de calcul. Le Cray a été tout d’abord partagé avec la météo. Puis on a eu le nôtre, qui nous permettait de passer les calculs dans la journée et non plus de nuit. Les inversions de matrice ne prenaient plus qu’une quinzaine de minutes au lieu d’une bonne heure. On avait quand même des quotas et si on dépassait la capacité disque1, on était bloqués. On pouvait entrer des modèles à 15 000 degrés de liberté. J’ai écrit à l’époque une comparaison entre les différentes puissances de calcul et ce qu’on pouvait réaliser avec.

Les bandes sont remplacées par des disques. Les cartes sont remplacées par des fichiers.

Le système d’exploitation be est passé à ve (Virtual Environment, la nouvelle version du système d’exploitation nos de cdc). Et Unix est arrivé.

Des salles étaient dédiées aux consoles graphiques en libre-service. Elles avaient gagné en puissance. On réservait une console pour la journée. On décrivait les travaux prévus sur le mois à venir. Sur les consoles, on faisait d’abord de l’Unistruc, puis du Patran (c’était le Patran seul ; il n’était pas encore racheté par Nastran). On travaillait à l’écran.

mzy. Pouvez-vous expliquer ce qu’est une inversion de matrice ?

g. À chaque degré de liberté… C’est difficile à expliquer… C’est pour donner la rigidité par nœud du modèle. Pour résoudre les équations à l’intérieur du modèle, il faut inverser la matrice de Cholesky ; cela donne la matrice pivot, laquelle donne à son tour un aperçu sur le modèle (s’il est sain ou s’il n’est pas sain). Si on a un pivot nul, ça veut dire qu’une rigidité manque. C’est facile à trouver. Si on a des pivots très faibles (environ 10-3) il faut chercher pourquoi et c’est plus difficile, l’erreur n’est pas franche ou résulte simplement de plusieurs approximations. C’est une première façon de valider le modèle.

Du côté du code lui-même, on a eu un enrichissement dû à l’apparition des composites et des éléments volumiques. Il était plus intéressant d’avoir des éléments dits volumiques. Un panneau tel qu’on l’avait avant, était une feuille de papier en quelque sorte (avec une épaisseur théorique donnée pour le calcul, mais réelle de zéro géométriquement sur le modèle). Sur un panneau de faible épaisseur, on peut considérer que la contrainte est la même sur les deux faces. Alors que des éléments volumiques permettaient de nuancer les contraintes par face en leur milieu et aux sommets ou aux points de Gauss. Du coup, on avait plus d’éléments et il fallait plus de capacité de traitement.

Un autre enrichissement a été de pouvoir traiter les fissures. On avait déjà commencé à étudier la fatigue du matériau et la propagation des fissures, en nous appuyant sur une méthode assez lourde : sur un modèle, on mettait une ligne avec doubles nœuds que l’on reliait par imposition. À mesure qu’on voulait décrire une fissure, on enlevait les impositions. Pour signifier que la fissure avançait jusqu’à un nœud donné, on supprimait les impositions entre les nœuds précédents et on conservait les suivantes. Ainsi de suite. Pas simple.

Ensuite il a suffi de placer un élément « fissure ». On avait acheté des logiciels sur étagère : ideas, Patran. Patran servait à exploiter et aussi à générer les éléments ; il remplaçait ainsi les applications internes. Mais le code Éléments finis restait aself. Et Patran générait des éléments rangés au format aself.

Par rapport à la situation précédente, Patran apportait un dépouillement immédiat. Une génération fabriquait le modèle. Très interactif. On récupérait de la cao les cotes des nœuds. Elles nous venaient des dessinateurs qui travaillaient sur cadds 4X.

À un moment, il a été question que les calculateurs soient formés sur cadds 4X pour qu’on récupère les informations nous-mêmes, au lieu de les obtenir des dessinateurs. J’ai fait un stage, mais la situation est restée en l’état ; les dessinateurs ont gardé la prérogative.

Puis Catia est arrivé avec ElFini (Elfini est arrivé en même temps que Catia ou plus tard ?), l’équivalent d’aself intégré à Catia. Mais celui-ci n’est pas trop entré chez nous.

Patran avait des sous-programmes développés par Aérospatiale et qui permettaient de faire des choses supplémentaires (que Patran a intégré plus tard dans son offre). C’était un logiciel généraliste et, en aéronautique, on avait des besoins spécifiques.

Failsafe était une application qui permettait de voir si un modèle auquel on enlève un élément est toujours capable de passer les mêmes efforts. En d’autres termes, il permettait de voir s’il n’y avait pas de surcontraintes locales, ou des problèmes pouvant provoquer une rupture.

Avant, on faisait tout à la main. On enlevait un élément, on vérifiait si on ne provoquait pas de pivot nul. Comme je vous le disais, retirer un élément peut empêcher les efforts de passer. Il fallait faire très attention. Grâce au Failsafe, on pouvait voir ce qui se passait avec un élément cassé.

Un troisième enrichissement a été la fonction de chargement par interaction d’une structure fine. Pour situer ce qui était intéressant, il faut penser au contexte. On ne pouvait pas modéliser tous les accidents possibles de structure (ça aurait été ingérable en nombre de degrés de liberté). Il y avait donc des impasses qu’on rattrapait en découpant des morceaux du modèle général. À toutes les frontières, on récupérait les déformations et les charges d’interaction venant du grand modèle à la bordure. Dans le morceau découpé, on représentait l’accident de structure qu’on voulait représenter. Donc le chargement était le chargement réel, il n’était plus approximé. Il venait du modèle. Cela permettait d’avoir, sur la structure fine à l’intérieur, les contraintes détaillées de l’accident de structure.

Le hublot est un bon exemple. Le problème du hublot est dans les arrondis des angles où la contrainte qui y agit est maximum, il faut beaucoup de découpage et bien des points. Les améliorations de la modélisation ont permis de restituer parfaitement la forme afin d’obtenir ces valeurs pouvant être critiques.

Sont arrivés aussi des logiciels de calcul pour :

– le domaine plastique. Jusqu’à présent je ne vous ai parlé que de modèle linéaire (on est dans la partie linéaire sur la courbe du matériau). On a pu désormais prendre en compte la zone plastique ;

– le calcul de fatigue ;

– le calcul d’endommagement et de durée de vie.

Ils sont arrivés entre 1980 et 1990. Il a fallu les appréhender et, croyez-moi, ce n’était pas évident.

mzy. Pouvez-vous illustrer les améliorations ?

g. Prenons les dossiers de justification de l’A300-600. C’est le premier modèle qui a intégré des interactions entre ensembles et sous-ensembles en récupérant efforts et déformations. Cela a permis de justifier des trous dans le fuselage qui n’étaient pas schématisés dans le grand modèle de l’avion. Sur la base de cette application, il y a eu un dossier du panneau inférieur qui comportait les deux trous.

Un autre exemple : celui des alvéoles piano dont je vous parlais (l’éclissage qu’il y a entre les deux parties de la voilure de l’avion), c’était 3 000 points, soit un modèle du même ordre de grandeur que celui du Concorde ! Les boulons qui serrent les deux alvéoles côte à côte produisent une jonction de traction. Pour étudier une fissure à cet endroit, il fallait un modèle permettant la découpe. En 1989, on avait bien avancé dans les moyens.

En 1982, j’ai travaillé sur la structure des volets de l’atr 42, plus exactement sur les braquages de l’empennage horizontal. Je disposais d’Unistruc. Aux positions dont le degré de rotation était 0, 10, 20, 30, les cotes étaient bien entendu différentes à calculer par trigonométrie, mais le logiciel calculait tout d’un coup.

mzy. Sur l’atr, quel a été le gain en temps ?

g. Six ou sept ans en arrière, rien que pour calculer les cotes, faire des rotations, pour tous les nœuds, ça aurait pris trois semaines ou un mois à la main. Au lieu de trois jours.

mzy. Vous étiez dans un pool de compétences ou dans un service Concorde ?

g. À partir de l’A310 (un A300-B4 raccourci), on a regroupé dessinateurs, calculateur, masses, hydrauliciens, électriciens, pour faciliter la communication (Groupe Opérationnel). C’était la politique de l’entreprise. Il restait un noyau de calculateurs généraux dans lequel on puisait pour les dossiers de justification. Comme le Concorde n’était plus en cours de justification, j’étais sollicité ailleurs, sur Caravelle, Fouga, j’en passe. Il faut savoir qu’il y a des pics de charge en période de justification, quand on rédige les dossiers. Il faut du monde. Les résultats sont disponibles, il faut les exploiter. Je gardais toujours la « casquette » Concorde.

mzy. La bureautique a-t-elle transformé le métier de calculateur ?

g. Vers 1982, arrivent les machines à calculer personnelles et la bureautique. On a eu des Mac, mais ça n’a pas duré longtemps. On est passé au pc avec la suite bureautique Microsoft.

Les dossiers, qu’on rédigeait à la main et qu’on donnait à dactylographier à la secrétaire, sont passés sous Word et par ailleurs Excel qui s’interfaçait avec Patran. On obtenait nous-mêmes les tableaux, les histogrammes, qui alimentaient les dossiers de justification que nous écrivions nous mêmes.

mzy. À qui étaient destinés ces dossiers ?

g. Les premiers destinataires sont les services officiels, ceux qui donnent le certificat de type avion. Le second destinataire du dossier de justification est le constructeur lui-même. Sur les chaînes de fabrication, il y a toujours des demandes de dérogation (un trou mal placé, par exemple). Ces dossiers permettent de justifier une réparation, de laisser en l’état, ou bien refuser la pièce. Les troisièmes destinataires, pour certains documents, sont les compagnies. Elles disposent de moyens de réparation propres, qui doivent être cohérents avec les srm (qui définissent ce qui est autorisé aux compagnies). C’est justement ce dossier qui détermine les zones qui peuvent être réparées par les compagnies. En dehors de ces zones, l’étude et la réparation sont de la responsabilité du constructeur.

Enfin, l’engineering emploie le dossier. Supposons que l’avion soit autorisé pour 5 000 vols. Quand l’avion leader arrive près de la visite de contrôle, et que tout s’est passé correctement, on évalue les possibilités d’extension de la durée de vie. Un processus complexe se met en route qui vérifie et analyse les dommages trouvés. À supposer que des fissures soient présentes, on réalisera alors des calculs de propagation de façon à maîtriser leur éventuelle dangerosité et à prendre les décisions qui s’imposent quant à l’extension.

Il y a actuellement chez Airbus un service support, réactif 24 heures sur 24, d’aide aux compagnies qui traite des problèmes d’avions en exploitation. Si par exemple, un avion prend un coup de foudre à New York, qu’il y a des piqûres sur les rivets, avant que l’avion ne reparte, la compagnie envoie une demande d’expertise avec des photos. Le support analyse et répond dans l’heure qui suit ; il dispose de l’ensemble des dossiers de tous les avions.

mzy. Quelle est la maille de description de l’avion ? L’ata ?

g. Oui, il y a le grand livre avec tous les ata et pour chacun des ata toutes les questions auxquelles il faut répondre. Ça implique tout, de la structure à l’hydraulique en passant par l’électricité.

mzy. La bureautique a-t-elle diminué votre effectif ?

g. Au contraire, nous sommes devenus plus nombreux (technique + bureautique). Plus on a de moyens, plus on fait de calculs. Et plus on fait de calculs, plus il faut les exploiter. Et puis les programmes se sont multipliés. En plus du Concorde, de l’A300B, on a eu l’A310, l’A320, l’A330… Il fallait tout mener en parallèle ; et c’était dans le même département.

De plus, on voulait rendre les modèles de plus en plus fins.

Entre 1980 et 1990, l’effectif a été multiplié par trois environ. On est passé à environ quarante. En structure. Attendu que le Composite s’est séparé de la Structure métallique. Côté thermique, bien que le Concorde ait apporté beaucoup, il y a toujours des calculs à faire. Je me souviens, lorsque nous avons travaillé avec Dassault sur la voilure du Mirage, les mouvements de carburant créaient des transferts de chaleur qu’il fallait analyser.

L’aérodynamique et les performances étaient à part, dans un département différent. Les Masses dans un service différent. Chacun de ces services nous alimentait en informations qu’on entrait dans les modèles. Un retour d’information se faisait vers les efforts généraux pour les calculs de flutter.

mzy. Qui faisait la synthèse ?

g. Un premier service, Efforts généraux, recevait les informations de l’Aérodynamique, des Masses, et plus ou moins des Performances, puis les traduisait en efforts sur la géométrie du modèle qu’on leur fournissait. Sur la base de quoi, ils nous communiquaient les vecteurs de charge qu’on intégrait dans le modèle pour obtenir les contraintes et les déformations.

mzy. Vous ne citez pas la thermique.

g. Le thermique est toujours en retard… en termes d’implication dans les efforts. Je prends un exemple. Un Concorde monte, il est à Mach 2, ça chauffe. Quand il commence son vol à Mach 2, il n’est pas chaud. Puis il chauffe. Et quand il commence à descendre, il est encore chaud. C’est un aspect difficile à intégrer. La nature de la contrainte étant aussi différente, la somme se faisait en dehors de la modélisation éléments finis.

mzy. Quelles sont les phases importantes dans ces calculs ?

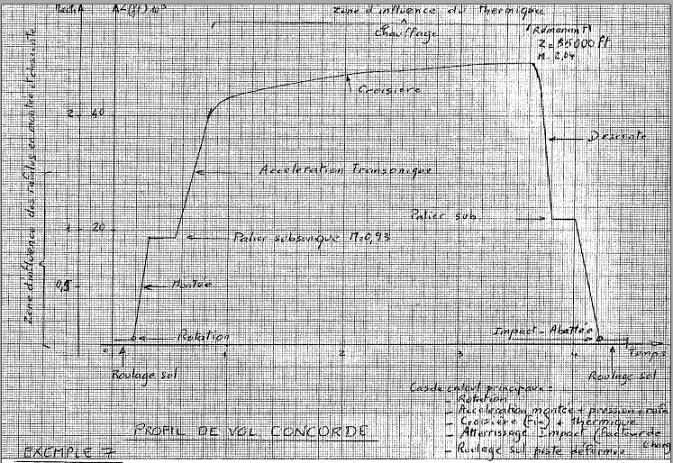

g. Lors de la rotation, il y a un gros moment de flexion. Le Concorde avait un palier subsonique du fait que le bang ne pouvait se produire qu’au-dessus des océans. Lors du subsonique à 0,95, il pouvait prendre des rafales jusqu’à 15 km d’altitude en supersonique. Au-dessus non. Il fallait donc une étude particulière pour cette phase.

(Fig. 5) Les vents pouvaient venir de travers ou de face. La surpression venant de la rafale peut être verticale ou horizontale ; elle est à étudier à différentes altitudes. Tout au long de la courbe de vol il y a des points de calcul spécifique.

(Fig. 5)

Un profil de vol Concorde

(Archives personnelles)

Pour prendre en compte le thermique, il faut calculer de nouveaux points.

Lors de la phase au sol, il faut considérer des masses d’atterrissage différentes. On a bien entendu une masse nominale, mais si un problème survient, l’avion doit anticiper et atterrir avec une masse supérieure. C’est un calcul spécifique qui s’ajoute. On étudie entre 20 et 40 cas et on en approfondit certains.

Pour les phases de vol où les cas de calcul principaux s’appliquent, il faut faire des enveloppes entre les différentes combinaisons de chargement pour les valeurs positives et négatives des contraintes dans les zones structurales critiques (par exemple, pour le fuselage, avec ou sans pression, avec les rafales horizontales, avec le thermique pour les zones masquées ; pour la voilure, avec le thermique pour les zones baignées par le kérosène ou masquées, avec les rafales verticales).

Quand l’avion atterrit, c’est l’inverse. En vol le revêtement intrados est tendu, l’extrados comprimé, au sol à l’impact les contraintes sont inversées et parfois supérieures suivant le facteur de charge (atterrissage dur). On a donc des enveloppes positives et négatives et on a même d’autres enveloppes des effets thermiques, de déformations.

mzy. Est-ce la structure qui assemble toutes les modélisations ?

g. Oui, sauf l’hydraulique et l’électricité ; même s’il faut être attentif aux points de passage. Il faut surveiller les choix faits sur l’emplacement des trous pour minimiser les surcontraintes.

mzy. Les logiciels communiquaient il entre eux ?

g. Oui, dans la mesure où ils utilisaient le modèle aself statique. Mais pas directement. Par exemple, la fatigue ne communiquait pas avec la structure ou avec Failsafe. Tout était recentré sur le modèle statique.

4. Les années 1990-2000

g. Dans les années 1990-2000, il y avait un pool d’ordinateurs autour du Cray. Le cdc avait disparu je crois, mais je ne me souviens plus précisément. Il y avait une prise en compte directe de la cao avec :

– cadds 4X,

– Catia,

– Aerolis qui était un logiciel d’aérodynamique qui donnait des pressions partout sur la voilure,

– Gentop, qui existait toujours, mais travaillait avec des fichiers et non plus des cartes,

– Patran et Supertab pour le maillage des pièces.

Gentop, Patran, Supertab généraient des cotes, des éléments, des charges.

Les digigraphies Benson du départ étaient toujours opérationnelles et avaient été améliorées. Elles permettaient de lire quatre résultats sur un même élément. On pouvait avoir la caractéristique mécanique avec la contrainte, l’effort. C’était intéressant pour les dossiers.

Les affichages en couleur sont arrivés. C’était un plus quoique les dégradés de couleur n’avaient que peu d’intérêt. C’était joli pour illustrer, mais pas pour travailler. Il nous fallait les vraies valeurs. L’affichage couleur était intéressant s’il associait les couleurs à des plages précises de valeurs. Là encore, cela facilitait la rédaction des dossiers.

Au début des années 1990, un groupe de cinq ou six personnes s’est mise à plancher sur la façon de rentrer les données. C’était très lourd. Ça a débouché sur une première spécification, acsa, qui est devenue ensuite enacs, une interface homme-machine qui encapsulait le prétraitement, le post-traitement, la liaison avec la cao. Une avancée vers la facilitation du travail.

Ça a été un développement interne. En septembre 1992, on a commencé à spécifier acsa et enacs a été déployé en 1997, lorsqu’arrivèrent les évolutions de l’A330.

L’administration des données cadrait la gestion du pré-traitement, du code, du post-traitement, des données de cao, en définissant plusieurs profils :

– responsable modèle,

– calculateur de modèle,

– calculateur de dossier.

L’idée était de spécialiser les gens (même si, de mon côté, j’assurais plusieurs fonctions). Avec les Groupes Opérationnels, a été attribuée la responsabilité de gérer l’ensemble des personnes qui modélisaient. Car, chacun étant sur son morceau, il fallait organiser, coordonner le tout, puis assembler.

En 2000, avec la privatisation de l’Aérospatiale organisée par M. Lagardère, l’harmonisation des outils suit l’européanisation de la société. La situation était la suivante : en France, on avait aself, les Anglais avaient un standard à eux, les Allemands avaient Nastran.

msc a acheté Patran et l’a intégré avec Nastran, l’ensemble des deux permettant de faire toute la génération. Nastran fournit le code de calcul et Patran le pré-traitement, le post-traitement, c’est-à-dire qu’il génère les données et exploite les résultats.

Tout est à présent sur console, intégré, mais compliqué à prendre en main. Un calculateur modélisateur doit avoir des années d’expérience. Rien que le Quick guide Nastran/Patran est énorme ; alors la notice complète, je n’ose même pas imaginer !

mzy. Personnellement, utilisiez-vous samcef ?

g. Non. On l’avait dans mon service, mais je ne l’ai jamais utilisé. On se spécialisait sur des outils particuliers. Je crois qu’il était surtout utilisé pour la fatigue, mais je n’en suis pas sûr.

enacs a bien contribué à la prise en compte directe de la cao qui nous envoyait les calculs des différentes caractéristiques mécaniques des éléments finis. À travers ce qu’on appelait des étiquettes, on récupérait, par exemple, la section normale. Ce qu’on calculait auparavant à la main, la cao le faisait.

mzy. Les profils de personnes se sont-ils modifiés ?

g. Oui, par spécialisation. Comme le périmètre fonctionnel devient toujours plus énorme, les gens se spécialisent par discipline. Un calculateur sur les composites fera peu de mécanique pure et inversement.

J’ai eu la chance de toucher à tout, à la modélisation Éléments finis, à la réalisation de dossiers, à la fatigue, à la propagation de fissures, mais ce n’était largement pas le cas de tout le monde.

J’ai aussi fait du traitement d’enregistrement sur avion de spectre de vol. On récupérait le spectre de contraintes et on l’intégrait en machine pour suivre les endommagements. C’était en 1992, dans le cadre d’un projet d’extension de la durée de vie. Il fallait se coordonner avec les jauges existantes sur les essais statiques et les comparer avec les enregistrements faits sur des vols transatlantiques, en compagnie. Les Essais en vol « enlevaient l’herbe », c’est-à-dire les parasites, et nous donnaient le spectre des contraintes réelles. On le passait dans la moulinette et on obtenait les endommagements d’un vol à un endroit précis. Ça a été un grand progrès par rapport à ce qui restait auparavant des hypothèses, souvent 0,8 fois les charges limites, certes basées sur l’expérience, mais approximatives tout de même.

mzy. Quel était le format des données échangées ?

g. Des fichiers adn, pour lesquels on avait spécifié les pas d’enregistrement (le nombre de secondes), les zéros de jauge…

mzy. Des spécialisations par outils logiciels également ?

g. Oui fatalement, mais les outils devenant multipays, ils se sont figés. Avant, il y avait pléthore, dans les années 2000, c’est fini. Le développement « sauvage » aussi.

5. L’évolution des métiers

mzy. Quelles évolutions, reconversions, des métiers avez-vous observé pendant votre activité ?

g. Le métier de traceur sur tôle a été complètement détruit quand la cao est arrivée. Ils traçaient la forme extérieure des coupes et nous donnaient les cotes pour les calculs, ainsi qu’à la fabrication pour faire les outillages. C’était un travail pénible qui a été remplacé par l’informatique qui nous a fourni les mêmes résultats. Et plus rapidement.

mzy. Que faisaient-ils que les dessinateurs ne pouvaient directement produire ?

g. La précision à l’échelle 1.

mzy. Par calcul, ne pouvait-on déduire les cotes réelles du dessin ?

g. Non, on ne connaissait pas l’équation des formes qui passaient entre les points majeurs connus. Le traceur, grâce à ses connaissances géométriques, pouvait tracer avec les « pistolets » sur la tôle des lignes qui « filaient » afin de donner le bon profil.

Et puis, ce que les dessinateurs avaient dessiné dans l’espace, ils le traduisaient dans le plan.

On n’avait pas les cotes d’abord et le traçage ensuite. C’était l’inverse.

mzy. D’autres évolutions ?

g. Les dessinateurs, eux-mêmes, ont dû se reconvertir. Entre la planche et le logiciel, c’était un grand changement. Les dessinateurs aujourd’hui ne connaissent plus la planche ; ils dessinent maintenant avec des logiciels et ce n’est pas la même façon de penser. À la planche, il faut avoir une idée du tout. Rien que de positionner le dessin sur une planche, ce n’est pas évident. Il faut penser qu’autour du dessin, en viendront d’autres. Il faudra faire des coupes et si on le place du mauvais côté, ça peut poser des problèmes. L’organisation du dessin sur la feuille de papier est un vrai savoir-faire.

Avec le logiciel, le volume est donné. On peut le faire tourner dans tous les sens. À la planche, il faut visionner mentalement les trois dimensions ; et quand on dessine, on ne fait rien tourner !

Le logiciel apporte bien des facilités. Une intersection de volumes se fait naturellement, tandis qu’à la planche, ce n’est pas simple : il faut faire des tracés point par point, parfois faire appel à la descriptive… et on ne sait plus ce que c’est. Elle est devenue inutile aujourd’hui.

La statique graphique, on n’en fait plus non plus. Un pont d’Eiffel, avec un train qui passe dessus, c’était magnifique ! On calculait les moments de flexion du pont à mesure que le train avance. Aujourd’hui, avec un modèle Éléments finis, on fait circuler le train (charges en diverses positions), et le logiciel fait le reste !

mzy. Que sont devenus les dessinateurs ?

g. Ils ont évolué vers la cao. Pour le Concorde, quand l’avion est tombé, en 2000, il a fallu faire des modifications. Eh bien, on n’avait plus assez de planches ni de dessinateurs capables de dessiner dessus. On a gratté toutes les planches qui restaient dans la maison ou chez les sous-traitants.

mzy. Pourquoi ne les dessiniez-vous pas en cao ?

g. Parce qu’il a souvent fallu reprendre les plans existants. Certains ont été faits en cao, mais ce n’a pas été la majorité.

mzy. D’autres métiers encore ?

g. Je pense aux chaudronniers. Il en existe toujours, mais bien moins. Les composites, on ne les chaudronne pas. Et quand on arrive à 50 % !

Côté Essais, c’est pareil, ils ont suivi les progrès de l’informatique. Voyez cette machine de traction de 1950. On mettait la pression à la manivelle. Maintenant tout vient d’un ordinateur qui commande les vérins. Les essais de charge en statique faits à l’origine par des sacs de sable sont réalisés aujourd’hui par des palonniers et des câbles actionnés par des vérins pilotés par ordinateur. C’est vraiment de l’histoire ancienne.

Que ce soient les Essais en vol ou au sol, les données qu’ils nous remontaient pour comparaison avec les calculs étaient des dossiers papier, avec des tracés qu’il fallait ressaisir. Aujourd’hui ce sont de simples fichiers.