Comme l’a montré Thomas S. Kuhn1, dans le contexte de la révolution scientifique de l’époque moderne, un nouveau paradigme cosmologique et physique se met en place, bouleversant les conceptions de la nature de l’espace interplanétaire et de la substance emplissant le cosmos : l’éther. Alors qu’émergent le concept de système solaire et un cosmos géocentrique, l’espace dans lequel évoluent les planètes, le monde supralunaire2, considéré comme incorruptible, immuable, est constitué et baigné par une substance cosmique nommée éther.

Avant d’être un élément physique et/ou une matière du milieu cosmologique (le macrocosme supralunaire)3, Æther était une divinité cosmogonique du monde grec, et selon Hésiode, le fils de deux dieux primordiaux : les ténèbres, Érébos, et la nuit, Nyx ; divinité du ciel supérieur, il relève donc à la fois d’une théogonie et d’une cosmogonie4. S’intéresser à l’« éther » s’inscrit dans le long terme de la persistance d’un concept théorique et des évolutions de sa signification, de ses propriétés et fonctions. Cette analyse conduit aussi à appréhender l’éther en tant qu’obstacle épistémologique, et à renouer avec les conceptions de la notion de monde clos (délimité par la sphère des fixes et empli d’éther) et ses évolutions vers un univers infini (où la matière se disperse à l’intérieur d’un espace vide)5.

Dans une perspective diachronique, pour une période fondatrice de la science « classique » bornée par deux figures scientifiques majeures que sont Nicolas Copernic (1473-1543) et Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)6, période marquée par l’effervescence intellectuelle du monde européen occidental7, la substance « éther » constitue le noyau notionnel d’une conceptualisation de l’espace interplanétaire que René Descartes, Pierre Gassendi, Christiaan Huygens, Isaac Newton, Leonhard mettent en question, s’interrogeant sur ses permanences et ses évolutions8.

1. Le paradigme : ætherea regio et mundus supralunaris

L’éther et le ciel éthéré de la Renaissance reposent sur un concept que l’on trouve dans la pensée antique, dont les écrits sont redécouverts et étudiés avec vigueur aux xve et xvie siècles9. Dans un cosmos géocentrique/ptoléméen, la Lune marque une frontière entre deux mondes hermétiquement séparés et asymétriques : le monde en-deçà de notre satellite, celui des quatre éléments (feu, air, eau, terre), de la génération, de la corruption, des météores, du monde de la physique sublunaire ; et le monde situé au-delà, le cosmos, espace empli et formé d’éther où se déplacent les astres errants (les planètes observables à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne), le Soleil, la Lune et les étoiles fixes.

1.1. Conciliation et enseignement scolastiques : l’éther dans une théologie et une cosmologie chrétiennes

Aux xiie et xiiie siècles, la scolastique, en tant que conception du monde et philosophie, est parvenue à concilier savoirs antiques et christianisme dans un concordisme élaboré par Thomas d’Aquin (1228-1274). Il syncrétise des connaissances scientifiques réhabilitées et qui font autorité (physique d’Aristote et astronomie de Ptolémée) et des croyances qui conservent la primauté (Écritures et dogmes chrétiens)10.

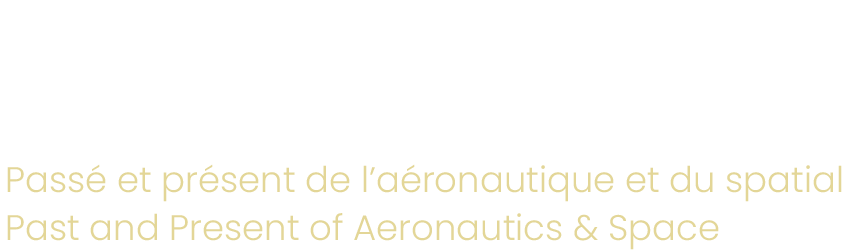

L’astronomie, qui domine aux Quattrocento et Cinquecento, est connue principalement à partir des manuscrits du De Sphæra mundi ou Tractatus de sphæra de Johannes de Sacrobosco11. Le plus ancien exemplaire conservé date de 1240 et rassemble le corpus de référence des savoirs et des techniques astronomiques de l’Occident chrétien. Selon la physique aristotélicienne, « la machine universelle du monde se divise en deux, à savoir la région éthérée (supralunaire) et l’élémentaire (sublunaire)12 ». Autre exemple de cette production, L’image du monde de Gossouin de Metz13 (fig. 1) donne une bonne représentation du cosmos géocentrique et christianisé, tel qu’il était enseigné dans les universités, comme celle de Cracovie où Nicolas Copernic a étudié en 149114.

(Fig. 1). L’image des mondes sub et supralunaires dans le cosmos clos de l’enseignement scolastique. Imago mundi de maître Gossouin de Metz (xiiie siècle), folio 69 v. On pourra voir aussi les folios 40 v, 41 r, 41 v, 58 r, 59 r.

Bibliothèque Nationale de France [en ligne] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84496854/f9.image [consulté le 18/06/2018].

Au centre, un visage figure la Terre. Les quatre premières sphères concentriques sont celles des quatre éléments. Ce premier ensemble correspond au monde sublunaire. À partir de l’orbe de la Lune commence le cosmos ou ciel supralunaire. Les cinq planètes, la Lune et le Soleil, sont enchâssés dans des orbes de « cristal » transparent15 et « flottent » dans un milieu rempli d’éther. Appelée aussi « quintessence », cette matière céleste est supposée incorruptible, immuable et éternelle, car échappant au cycle de la génération et de la corruption du mundus sublunaris ou elementaria regio. La dernière sphère, celle des étoiles fixes, clôt le cosmos, au-delà duquel se trouve le ciel empyrée16.

1.2. La remise en cause du monde supralunaire : un nouveau Mundi ætheri

Parmi les événements astronomiques majeurs qui ont marqué le xviie siècle en Occident, les apparitions de deux météores17, le premier en 1572 suivi d’un autre cinq ans plus tard, occupent une place essentielle dans le processus de remise en cause de la physique et du cosmos aristotélo-ptoléméens. Les observations astrométriques réalisées, montrent que leur position dans le cosmos est incompatible avec les conceptions d’un monde supralunaire incorruptible, celui de l’éther.

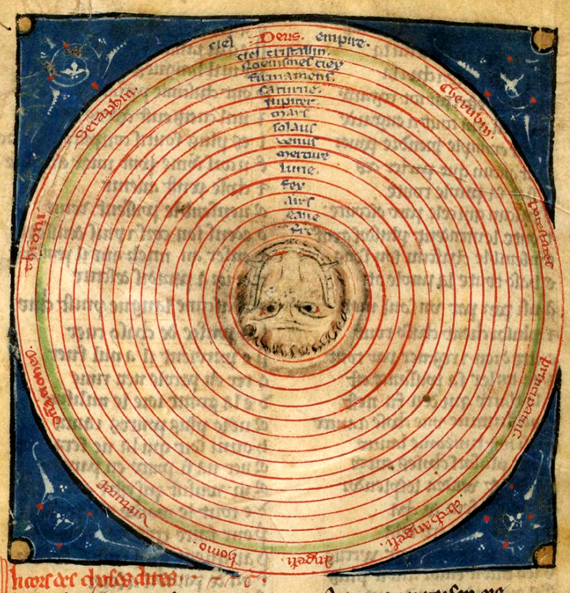

Le 11 novembre 1572, Tycho Brahe (1543-1601) observe dans la constellation de Cassiopée un phénomène plus brillant que Vénus18 ! Selon la physique aristotélicienne et le concept quasi dogmatique d’incorruptibilité du monde supralunaire, ce phénomène est un « météore » qui doit se trouver dans le monde corruptible sublunaire. L’extrême brillance du phénomène, conjuguée à son caractère exceptionnel, ne manque pas d’intriguer les astronomes qui l’observent avec les instruments de l’époque, à savoir ceux qui permettent d’en déterminer la position : quadrant, turquet… Or, les mesures de Tycho Brahe montrent que ce « météore » n’a ni la parallaxe19 de la Lune ni celle des planètes. Il est situé dans le monde supposé incorruptible et, au-delà des planètes, dans la sphère des étoiles fixes. De ses observations et réflexions, Tycho Brahe rédige le De nova stella, ouvrage au contenu révolutionnaire qui remet fortement en question les bases physiques du cosmos aristotélo-ptoléméen20.

(Fig. 2). La Nova de Tycho Brahe dans la constellation de Cassiopée. Carte de la constellation de Cassiopée tirée du livre de Tycho Brahe De nova stella (1573) et montrant la position de la supernova (label I).

(Brahe Tychonis, Tychonis Brahe dani, die XXIV octobris A. D. MDCI defuncti, operum primitias De nova stella, Hafniae, I. Ioergensen & soc. [M.A. Hannover], Facsimilé de l’édition originale : 1901. ; Brahe Tychonis [1573] Tychonis Brahe, Dani De noua et nullius aeui memoria prius visa stella, iam pridem anno à nato Christo 1572, Hafniae, Impressit Laurentius Benedictj, typis excuderunt I. Icergensen & soc. [M.A. Hannover], 1901).

Un autre événement remarquable intrigue Tycho Brahe quand, dans le ciel, apparaît un nouveau « météore » ! Il s’agit de la grande comète C/1577 v121 qu’il observe plus d’une vingtaine de fois, du 13 novembre 1577 au 26 janvier 157822. En comparant ses observations à celles réalisées, à Prague, par Tadeáš Hájek dit Hagecius (1525-1600)23, Brahe constate que, depuis deux lieux séparés par plus de 1000 km, la comète est observée dans la même zone du ciel, ce qui n’est pas possible si la comète se trouve en-deçà de l’orbe lunaire. Les mesures de distance qu’il réalise le conduisent à envisager qu’elle se trouve au-delà, au moins trois fois plus loin, donc dans le monde incorruptible de l’éther. La comète serait alors un objet supralunaire qui, en outre, se déplacerait à travers les orbes de cristal dans lesquels les planètes sont enchâssées et flottant dans l’éther… Ces éléments conduisent Tycho Brahe à concevoir un nouveau cosmos géo-héliocentrique qu’il expose dans le De mundi ætheri (1588)24 : dans ce monde qui demeure éthéré (le macrocosme supralunaire), si la Terre est immobile et conserve une position centrale avec la Lune, le Soleil, et les étoiles en rotation ce qui en fait un système géocentrique, le Soleil quant à lui est aussi le centre autour duquel les planètes sont en rotation, constituant un sous-système héliocentrique où se trouvent les comètes25.

Au terme du xvie siècle et dans les premières décennies du siècle suivant, l’éther, la physique et le cosmos scolastiques sont certes remis en question, mais ils demeurent encore largement admis et enseignés. Giordano Bruno (1548-1600), dans De l’infinito, Universo e Mondi (1584) écrit :

Ainsi déployai-je dans l’air mes ailes confiantes,

sans craindre de heurter cristal ni verre ;

je fends les cieux, et dans l’infini m’élance.

Et tandis que de mon globe je fonds sur les autres,

et plus avant pénètre dans le champ éthéré…26

Johan Kepler (1571-1630), dans Somnium (1634) relate lui aussi un voyage fictif où Duracotus et Fiolxhilde se rendent vers la Lune : « À une distance que cinquante mille milles allemands dans les hauteurs de l’éther se trouve l’île de Levania27. » Dans Mysterium comsographicum et Harmonices mundi, Kepler reprend une relation, que l’on trouve notamment dans les écrits de Philolaüs, entre les cinq éléments et les polyèdres réguliers : terre/cube, feu/tétraèdre, air/octaèdre, eau/icosaèdre. Un cinquième élément, comprenant les corps célestes, correspond au dodécaèdre, figure géométrique de 12 faces pentagonales égales28. Si Kepler s’éloigne de l’hypothèse des orbes solides, il s’interroge sur les « routes éthérées » des planètes, c’est-à-dire la cause et le support des mouvements. Kepler se range au final à l’hypothèse d’un modèle magnétique, où le Soleil agit comme un immense aimant. Mais, en reprenant le schéma de Thomas S. Kuhn, les anomalies s’accumulent et le paradigme est contesté, ne pouvant permettre d’expliquer des phénomènes observés (rétrogradation des planètes supérieures, nova, comète…) aboutissant à une phase de crise29.

2. Ruptures et évolutions : mécanisme, atomisme et vide

Après les mesures de Tycho Brahe des années 1570, les observations réalisées à partir des années 1610 abondent contre le concept aristotélico-ptoléméen d’un macrocosme constitué d’éther, immuable et incorruptible, ce qui, concomitamment, se caractérise par l’émergence de nouvelles hypothèses quant au milieu interplanétaire et à l’existence ou non d’un « éther ». Dans la complexité du xviie siècle, où le mécanisme s’affirme en expliquant par des lois les mouvements matériels, des obstacles épistémologiques sont surmontés et de nouveaux paradigmes émergent et s’affrontent (cartésianisme et newtonianisme). Dans ce contexte, la question de la nature de l’espace interplanétaire se combine fortement à celles de l’atomisme et du vide. Ce processus aboutit à une distinction nette entre l’atmosphère (l’air)30 et l’espace cosmique/interplanétaire constitué d’éther, concept qui évolue vers la notion de matière et de milieu31.

2.1. Évolutions du concept d’éther et du milieu interplanétaire

En 1609, Galileo Galilei (1564-1652) utilise pour la première fois une lunette d’approche, qui ne grossit que six fois les objets, pour observer les corps célestes : la Lune, le Soleil, les cinq planètes ou encore la Voie lactée. Il découvre un ciel jusque-là regardé à l’œil nu. Les observations qu’il effectue bouleversent profondément les conceptions de son temps et il publie ses découvertes dans le Messager Céleste (Sidereus Nuncius, 1610), ouvrage dans lequel il remet en cause le macrocosme supralunaire : Vénus présente des phases et un éclairement variable, la planète est en rotation autour du Soleil32 ; la Lune n’est pas un astre lisse qui reflète la surface terrestre, mais un corps dont la surface présente un relief33. En 1610, remarquant également sur la surface du Soleil des taches sombres, il constate que ce dernier n’est pas non plus incorruptible34. Si Galilée s’est intéressé à la question du vide dans les corps, pour ce qui est de l’espace interplanétaire il ne semble pas qu’il ait considéré qu’il soit vide35.

2.2. Éther et mécanisme : un cosmos plein ou vide ?

Quand paraît, en 1662, l’Histoire comique des États et Empires du Soleil36, Dyrcona parcourt le cosmos et constate :

Mon voyage s’accourcissait toujours, mais pour lors avec beaucoup de lenteur, à cause de la sérénité de l’éther qui se raréfiait à proportion que je m’approchais de la source du jour ; car comme la matière en cet étage est fort déliée pour le grand vide dont elle est pleine, et que cette matière est par conséquent fort paresseuse à cause du vide qui n’a point d’action, cet air ne pouvait produire, en passant par le trou le ma boîte, qu’un petit vent à peine capable de la soutenir37.

En ce mitan du xviie siècle, l’éther aristotélico-ptoléméen demeure présent dans la pensée occidentale alors que de nouvelles hypothèses et concepts se développent ou émergent38. La physique cartésienne est une première tentative pour élaborer un nouveau cosmos. René Descartes (1596-1650) énonce une cosmogonie et une physique qui sont supposées reposer sur un cosmos plein d’éther, matière subtile et corpusculaire qui, dans un cosmos formé de « tourbillons », se différencie en trois « éléments »39 :

- Le premier est constitué de billes, qui forment la matière spatiale. Quand Dieu, démiurge du cosmos cartésien, met l’Univers en branle, les parties originelles érodent leurs angles et deviennent des billes de différentes tailles qui constituent la matière interstellaire, celle qui se trouve entre les astres, c’est-à-dire l’espace « plein ».

- Le second élément, ce sont les raclures qui constituent la matière des étoiles. Formées elles aussi comme les billes, elles se distinguent par des caractères différents. Elles sont fines et informes, moins imposantes que les billes, elles sont animées d’une plus grande vitesse et, plus fluides, se faufilent entre les billes et l’espace.

- Le troisième élément ce sont les cannelures, qui sont la matière des comètes et des planètes. Moins rapides que les précédentes, des raclures sont animées d’un faible mouvement et ont alors la capacité de se souder en chaînes pour former des cannelures. Les cannelures peuvent se retrouver dans la matière stellaire en suivant le trajet des raclures. Dès lors elles produisent des taches à la surface des étoiles, comme sur le Soleil, et provoquent leur dégénérescence en comètes ou planètes.

Dans le mouvement de tourbillons générés par Dieu, les billes se différencient les unes des autres, et les plus massives sont poussées vers l’extérieur, alors que les raclures, plus fluides, sont pressées vers le centre du tourbillon. Les raclures s’agrègent au centre du tourbillon et il se forme une étoile. La sphère stellaire est en rotation, ce qui provoque une pression plus forte à l’équateur qu’aux pôles. Ceci a pour effet de permettre aux raclures de converger vers l’étoile par les pôles, et inversement l’étoile « distille » la matière vers les autres tourbillons par l’équateur. Le Soleil est une de ces étoiles faites de raclures et sa sphère d’influence constitue le « premier ciel ».

L’atomisme qui se développe à l’époque moderne renoue tout particulièrement avec la pensée et les textes antiques de Démocrite, Leucippe, Épicure pour le monde grec et Lucrèce pour Rome, et est développé principalement par Pierre Gassendi (1592-1655)40. Au xviie siècle, cette doctrine, qui relève d’un matérialisme mécaniste, remet en question les cinq éléments de la physique aristotélicienne et notamment le cinquième élément : l’éther ! Mais si pour les tenants de cette théorie, l’éther n’existe pas de fait, la question se pose de savoir de quoi sont formées les planètes (constituées d’éléments de matière, indivisibles et homogènes, comme l’énoncent des savants de l’Antiquité ?) et aussi quelle est la nature du milieu dans lequel elles se trouvent : un cosmos plein (plus ou moins) d’atomes ou un cosmos vide, comme le pensent les atomistes anciens ?

L’on connaît la célèbre formule dogmatique attribuée à Aristote selon laquelle « la nature a horreur du vide ». À partir du xviie siècle, les expériences d’Evangelista Torricelli (1608-1647), de Robert Boyle (1627-1691) et de Blaise Pascal (1623-1662), ont montré la possibilité de « tubes à vide », et donc de l’existence jusqu’alors réfutée de ce dernier41. Outre le problème du vide dans les corps, la question du vide42 se pose aussi à propos de l’espace interplanétaire où, pour certains savants, l’élément « éther » disparaît. Les tenants du vide interplanétaire, ou « vacuistes », s’opposent alors aux partisans d’un cosmos plein, les « éthériens ». Ainsi Gassendi conçoit-il un cosmos vide et aussi infini, alors que pour Descartes l’extension de l’espace fait qu’il a nécessairement aussi de la substance (la « matière subtile ») qui peut néanmoins être raréfiée à l’extrême dans un « quasi-vide »43.

2.3. Un milieu éthéré porteur de la lumière

Pour des savants, la lumière est un phénomène vibratoire/ondulatoire et, concomitamment au déclin de l’éther aristotélo-ptoléméen, un nouvel éther émerge avec ces théories : la lumière se propagerait par des oscillations longitudinales, dans un milieu-support qui en serait constitué44. Cette théorie est tout particulièrement développée par les jésuites Francesco Maria Grimaldi (1618-1663) et Ignace Gaston Pardies (1636-1674)45. Elle est aussi défendue par Robert Hooke (1635-1703) ainsi que par Christiaan Huygens (1629-1695), qui l’énonce, dès 1678 dans le cadre d’une physique cartésienne et la développe dans le Traité de la lumière46.

Si dans la physique cartésienne, la question de la nature de l’espace interplanétaire se traduit par l’hypothèse des tourbillons, il semble que pour Isaac Newton (1643-1727) ce point ne se pose pas avec une telle acuité et notamment pour la question fondamentale de la mécanique céleste : la force de gravitation47. Néanmoins, dans cette mécanique, un éther qui baignerait le cosmos n’est pas totalement absent48. Ce point, par contre, occupe une place significative dans la propagation de la lumière. En 1704, Newton publie Opticks49, ouvrage dans lequel il rassemble les expériences menées depuis 1672 sur la lumière et énonce à ce sujet une théorie corpusculaire50.

3. Milieu subtil, air pur, feu stellaire ou fluide ?

Quand les retours des expéditions en Équateur (1735-1745) et en Laponie (1736-1737) conclurent définitivement la question de la forme de la Terre et la querelle entre cartésiens et newtoniens par la victoire de ces derniers51, l’idée et les théories d’un éther cosmique connaissent une phase de déclin relatif, au vu des débats qui ont animé le siècle précédent52. À la différence de Dycorna, Micromégas, dans son voyage depuis Sirius et en compagnie du secrétaire de l’Académie de Saturne, traverse notre système solaire sans ressentir l’effet d’une matière subtile interplanétaire53. Pour autant il ne s’agit que d’un voyage philosophique et l’idée d’un éther cosmique n’a pas totalement disparu54.

Les Modernes entendant par l’Éther un fluide très rare, ou une matière au-dessus de l’atmosphère, et qui le pénètre ; infiniment plus subtile que l’air que nous respirons ; d’une étendue immense, dans laquelle les corps célestes sont portés ; qui remplit tous les espaces où ils font leur cour, et se laisse traverser sans aucune résistance sensible. L’existence d’un tel fluide est généralement reconnue, quoique plusieurs auteurs, parmi les Modernes mêmes, différent sur sa nature. Les uns le supposent être une sorte d’air plus pur que celui qui environne notre globe ; d’autres soutiennent, avec M. Hombergh, que c’est une substance d’une nature approchante de celle du feu, qui émane du Soleil, et de toutes les autres étoiles fixes ; et d’autres enfin en font un fluide d’une nature particulière, sui generis, dont toutes les parties sont d’une petitesse qui excède même celle de la lumière, et ils disent que cette excessive petitesse de ses parties peut contribuer à la grandeur de la force par laquelle ces parties peuvent tendre à s’éloigner les unes des autres, et contribuer à produire cette force de pression et d’écartement, qui est, selon eux, la cause de la plupart des phénomènes qui arrivent dans la Nature, et qui, par la subtilité extrême de ses parties, pénètre intimement tous les corps et ce dernier sentiment est celui de M. Newton, de Locke et de leurs sectateurs55.

3.1. Les « éthériens » : permanences d’un élément éther cosmique ancien ?

L’oratorien Joseph-Étienne Bertier (1702-1783)56, dans la seconde moitié du xviiie siècle, à l’instar de Fontenelle, se range encore parmi les ardents cartésiens, quitte à se livrer à de la fraude scientifique57. Dans les années 1760-1770, il défend, avec vigueur, l’idée d’un éther cosmique dans un débat opposant les partisans d’un cosmos vide soumis à l’attraction, autrement dit une force s’exerçant hors de tout contact matériel (newtoniens, « attractionnaires » et « vacuistes ») et ceux défendant l’idée d’un cosmos plein soumis à l’impulsion par la pression qu’exercent les corps matériels les uns sur les autres (cartésiens, « impulsionnaires » et « éthériens »)58. Celui qui fut surnommé le « père aux tourbillons », dans la Physique des Comètes (1760), soutient qu’il existe des comètes « surlunaires » ou supérieures et des comètes sublunaires ou inférieures qui « sont des tourbillons d’éther », mais aussi :

Que la Terre, la Lune et les autres planètes sont emportées autour du Soleil par un fluide ou éther plus dense que ne le prétendent les Newtoniens ; que le flux et le reflux de la mer et quantité d’autres phénomènes sont des effet de la pression de ce fluide par les Planètes, qui sont à son égard ce que font à l’eau de nos rivières des bateaux qui ont moins de vitesse que le courant ; enfin que les lois du mouvement étant pour les corps célestes comme pour les terrestres, il se forme nécessairement des tourbillons dans le fluide céleste lorsqu’il est pressé entre plusieurs Planètes, quand elles sont près les unes des autres, comme il s’en forme dans nos rivières, lorsqu’elles sont pressées par des bateaux59.

Dans la Physique du ciel (1763), malgré un prologue dédicatoire « à Messieurs de l’Académie royale des sciences », dans lequel Bertier affirme être impartial et laisser le lecteur libre de son jugement, le contenu est à nouveau une ardente diatribe contre les attractionnaires et les vacuistes60. Néanmoins dans cette seconde moitié du xviiie siècle les doublons de Bertier attractionnaires/vacuistes et éthériens/impulsionnaires ne recouvrent pas la diversité des opinions : si les cartésiens déclinent et deviennent ultra-minoritaires dans un monde savant et dans des institutions scientifiques très largement acquis à un cosmos et à la physique de Newton, pour autant les attractionnaires/newtoniens ne sont pas majoritairement des vacuistes ; au contraire beaucoup, et sans nul doute plus que la majorité, sont des éthériens à l’instar de Clairaut ou de Young.

3.2. L’éther dans un cosmos newtonien : gravitation, vibration, électricité et magnétisme

Quand le newtonien Alexis Clairaut (1713-1765) calcule, selon les lois de la gravitation universelle, le retour précis de la comète qu’Edmund Halley (1656-1742) avait observée en 1681-1682 et dont il avait prédit le retour périodique, il ne nie pas l’existence d’un éther et cherche à déterminer son action de résistance dans l’orbite cométaire61. Clairaut affirme :

L’altération de la moyenne distance de notre Comète n’est pas trois fois plus grande que celle d’une Planète sans excentricité dont la révolution serait de 75 ½ ans, c’est à dire que l’altération périodique de cette Comète causée par la résistance de l’éther est moins de 3 x 75 ½ fois l’altération de l’année due à la même cause, ce qui ne peut jamais produire qu’un très petit nombre de minutes, vu l’excessive petitesse du changement que la révolution annuelle a pu souffrir62.

Néanmoins, à l’instar de Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), les newtoniens s’émancipent du concept d’un éther gravitationnel :

Attraction ou puissance attractive, se dit plus particulièrement, dans la philosophie Newtonienne, d’une puissance ou principe, en vertu duquel toutes les parties, soit d’un même corps, soit de corps différents, tendent les unes vers les autres ; ou pour parler plus exactement, l’attraction est l’effet d’une puissance, par laquelle chaque particule de matière tend vers une autre particule63.

Les travaux et découvertes concernant l’électricité conduisent des savants, à l’instar de l’abbé Nollet (1700-1770)64, Benjamin Franklin (1706-1790)65, Leonhard Euler (1707-1783)66 ou encore Jean-Paul Marat (1743-1793)67, à expliquer de manière analogique la circulation du fluide électrique par l’existence d’un éther présent dans l’air et constitué de particules extrêmement subtiles :

Feu Électrique, Fluide Électrique, ou Matière Électrique ; on entend sous ces différentes dénominations, ce fluide très-subtil, très-mobile, qui se trouve répandu dans tous les corps, qui pénètre avec la plus grande facilité la plupart des milieux ; enfin qui cause immédiatement tous les phénomènes de l’électricité, comme l’attraction et la répulsion des corps légers, l’explosion de l’étincelle, les émanations lumineuses, etc.

Les Physiciens sont partagés sur la nature du fluide électrique : les uns considérant ses propriétés singulières et différentes de celles de tous les autres fluides connus, le distinguent absolument des autres, et en font une espèce particulière ; ainsi que les propriétés de l’aimant, qui paraissent bornées à cette pierre et aux corps aimantés, ont fait donner le nom de magnétique au fluide subtil qui les produit : d’autres trouvent dans le feu électrique beaucoup des propriétés du feu élémentaire, dont la présence échauffe, agite, et raréfie les corps, qui les pénètre tous par sa grande subtilité, dans lesquels il éprouve cependant différents degrés de résistance ; qui se fixe et se concentre dans quelques-uns, d’où il ne cesse de lancer pendant quelque tems des émanations lumineuses : d’autres enfin veulent que le feu électrique soit l’éther des anciens ; cet agent universel, que les philosophes grecs regardaient comme l’instrument de toutes les opérations de la nature, et dont le mouvement variable à l’infini leur paraissait agiter tout le reste de la matière68.

Des savants du xviiie siècle s’interrogent aussi quant à l’existence d’un éther support du magnétisme comme Euler dans les Lettres… à une princesse d’Allemagne :

[Le] magnétisme ne saurait être expliqué sans supposer un tourbillon rapidement agité, qui pénètre les corps magnétiques. La matière qui constitue ces tourbillons est aussi beaucoup plus subtile que l’éther, et traverse librement les pores des aimants qui sont impénétrables à l’éther même. Or cette matière magnétique est répandue et mêlée dans l’éther comme l’éther avec l’air grossier, ou ainsi qu’il occupe et remplit les pores de l’air, on peut dire que la matière magnétique est renfermée dans les pores mêmes de l’éther69.

3.3. L’éther de l’Encyclopédie

La place fondamentale qu’occupe l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) permet de faire le point sur les conceptions de l’éther dans la pensée et les savoirs des Lumières. L’article « Éther » a été rédigé par d’Alembert (1717-1783), acquis à la physique newtonienne. Après avoir rappelé les définitions courantes du mot, l’auteur fait état de la grande perplexité du monde savant à ce sujet :

Plusieurs philosophes ne sauraient concevoir que la plus grande partie de l’Univers soit entièrement vide ; c’est pourquoi ils le remplissent d’une sorte de matière appelée éther. Quelques-uns conçoivent cet éther comme un corps d’un genre particulier, destiné uniquement à remplir les vides qui se trouvent entre les corps célestes ; et par cette raison ils le bornent aux régions qui sont au-dessus de notre atmosphère. D’autres le font d’une nature si subtile, qu’il pénètre l’air et les autres corps, et occupe leurs pores et leurs intervalles. D’autres nient l’existence de cette matière différente de l’air, et croient que l’air lui-même, par son extrême ténuité et par cette expansion immense dont il est capable, peut se répandre jusque dans les intervalles des étoiles, et être la seule matière qui s’y trouve.

L’éther ne tombant pas sous les sens et étant employé uniquement ou en faveur d’une hypothèse, ou pour expliquer quelques phénomènes réels ou imaginaires, les Physiciens se donnent la liberté de l’imaginer à leur fantaisie. Quelques-uns croient qu’il est de la même nature que les autres corps, et qu’il en est seulement distingué par sa ténuité et par les autres propriétés qui en résultent ; et c’est-là l’éther prétendu philosophique. D’autres prétendent qu’il est d’une espèce différente des corps ordinaires, et qu’il est comme un cinquième élément, d’une nature plus pure, plus subtile, et plus spiritueuse que les substances qui sont autour de la terre, et dont aussi il n’a pas les propriétés, comme la gravité, etc. Telle est l’idée ancienne et commune que, l’on avait de l’éther, ou de la matière éthérée.

Le terme d’éther se trouvant donc embarrassé par une si grande variété d’idées, et étant appliqué arbitrairement à tant de différentes choses, plusieurs philosophes modernes ont pris le parti de l’abandonner, et de lui en substituer d’autres qui exprimassent quelque chose de plus précis70.

La suite de l’article est intéressante, non seulement par l’exposé des théories en présence (celles des cartésiens et des newtoniens essentiellement), mais encore parce que d’Alembert accompagne son texte de renvois à d’autres articles de l’Encyclopédie. On peut regrouper ces derniers en trois thématiques principales : le milieu subtil ou éthéré c’est-à-dire les espaces supposés de l’éther (air et espace interplanétaire), les qualités et forces « portées » par l’éther, et enfin la nature physique de cet espace.

L’espace supposé de l’éther s’étend au-delà de l’atmosphère terrestre, qui est désormais identifiée comme un milieu spécifique constitué par l’air71, dans le milieu interplanétaire nommé ciel72 ou encore cosmos. La limite entre monde sublunaire et monde supralunaire est ainsi remplacée par la limite supérieure de l’atmosphère, qui est encore très mal définie, mais au-delà de laquelle se trouvent la Lune, les planètes73, sans oublier tous les corps célestes, comme les nébuleuses, dont les 110 cataloguées par Charles Messier (1730-1817) et observées grâce à des instruments de plus en plus puissants.

Pour d’Alembert la chaleur, le feu, la pesanteur et la gravité, renvoient aussi au concept d’éther. La chaleur, pour certains savants (cartésiens et mécanistes), serait de nature corpusculaire et consisterait en « une propriété particulière d’un certain corps immuable appelé feu74 » ; ce feu serait proche du concept d’un éther calorifère, à l’instar de l’éther luminifère75. Pour les newtoniens, la pesanteur (ou gravité) est une force qui ne nécessite aucun éther comme hypothèse ou support76, ce que les cartésiens dénonçaient comme une régression par un retour aux principes occultes de la physique aristotélicienne.

Enfin, en regard de la question des résistances qu’opposerait un éther très subtil aux planètes et comètes en mouvement, en affectant leur orbite et leur vitesse, l’hypothèse du vide sidéral, « espace destitué de toute matière »77 , prend beaucoup de poids :

Les mouvements des planètes et des comètes démontrent le vide. Les cieux, dit M. Newton, ne sont point remplis de milieux fluides, à moins que ces milieux ne soient extrêmement rares : c’est ce qui est prouvé par les mouvements réguliers et constants des planètes et des comètes qui vont en tout sens au-travers des cieux. Il s’ensuit évidemment de-là que les espaces célestes sont privés de toute résistance sensible et par conséquent de toute matière sensible ; car la résistance des milieux fluides vient en partie de l’attrition des parties du milieu, et en partie de la force de la matière qu’on nomme sa force d’inertie. [...] Donc pour assurer les mouvements réguliers et durables des planètes et des comètes, il est absolument nécessaire que les cieux soient vuides de toute matière, excepté peut-être quelques vapeurs ou exhalaisons qui viennent des atmosphères de la Terre, des planètes et des comètes, et les rayons de lumière78.

En 1782, quand paraît le troisième tome de l’Histoire de l’astronomie moderne, Jean-Sylvain Bailly (1736-1793) s’interroge : si « les espaces célestes où les astres se meuvent, sont-ils entièrement vides de matière et si l’éther les remplit, ce fluide, quelque rare qu’il soit, ne peut-il résister au mouvement79 ? » Car pour lui la question de l’éther renvoie à la question fondamentale du vide et à l’action/transmission de la gravitation ! Le saut épistémologique d’un espace interplanétaire totalement vide n’est donc pas franchi à la fin du siècle des Lumières, d’autant que le concept d’un éther luminifère se développe et que Thomas Young (1773-1829) défend sa théorie ondulatoire, entre 1800 et 1802, dans les Philosophical Transactions de la Royal Society80.

Conclusion

À la lecture de la Mécanique céleste de Pierre-Simon Laplace, Napoléon Bonaparte aurait interrogé l’auteur sur la présence de Dieu dans son système et l’astronome lui aurait répondu qu’il n’avait pas besoin de cette hypothèse ! Quoi qu’il soit de la véracité de cette anecdote81, il aurait pu aussi répondre cela à propos de l’éther. Dans la cosmologie qu’il développe, le système solaire se serait formé à partir d’une nébuleuse primitive, constituée d’une masse de gaz incandescent qui, par rotation et refroidissement, aurait donné naissance au Soleil et aux planètes. Point de divinité ou d’élément éther dans cette cosmologie82 ! C’est pourquoi à la suite de Jacques Merleau-Ponty nous pouvons qualifier Laplace de « héros de la science “normale”83 », reprenant un concept de Thomas S. Kuhn pour qui « la science normale désigne la recherche solidement fondée sur un ou plusieurs accomplissements scientifiques passés, accomplissements que tel groupe de scientifiques considère comme suffisants pour fournir le point de départ d’autres travaux84 ». Mais Laplace n’est pas représentatif de l’ensemble du monde savant.

L’éther théogonique (le dieu primordial d’Hésiode), initial, a évolué vers un éther théologique dans un paradigme thomiste qui voulait concilier des savoirs aristotélico-ptoléméens et le dogme chrétien (un éther immuable et incorruptible du monde supralunaire au-delà duquel se trouve le monde éternel et divin de l’Empyrée). C’est dans cet éther que, pour Copernic et ses contemporains, « baignaient » la Lune, le Soleil et les cinq planètes. Dans le contexte de la révolution astronomique, si certains savants conçoivent un cosmos vide, ils sont minoritaires. Pour la majorité l’éther cosmologique « baigne » désormais un système héliocentrique régi par la gravitation universelle et dans lequel se trouve une Terre décentrée et en rotation autour du Soleil. L’éther évolue en une matière subtile que l’on trouve dans les tourbillons de Descartes, puis il devient le support de la lumière, de l’électricité, du magnétisme ou encore du son85.

En 1884, James C. Maxwell (1831-1879) (ré)unifie les différents éthers dans un éther électromagnétique86 et jusqu’au début du xxe siècle, les scientifiques sont convaincus de l’existence d’un milieu éthéré ou d’une substance éther emplissant l’espace87.