1La littérature coréenne n’a été introduite en France qu’à une période relativement récente : le premier ouvrage traduit a été publié à la fin du XIXe siècle2, mais ce n’est que dans les années 1980, et surtout au cours de la décennie suivante, que des livres traduits du coréen paraissent (Choi, 2014, 68-88). Ce sont surtout des romans et des nouvelles, publiés principalement par Actes Sud, Picquier, Zulma, Imago, Decrescenzo, Philippe Rey, et très récemment Matin calme, maison fondée en janvier 2020 et spécialisée dans les polars coréens. Cette montée en puissance de la littérature coréenne traduite en français a été favorisée par une politique volontariste du gouvernement coréen, qui a mis en place un système d’aide à la traduction vers différentes langues3, encourageant la constitution de tandems de traducteurs.

Ces tandems de traducteurs suivent des procédures de travail diverses, peu codifiées et peu étudiées. Mon objectif ici est de nourrir la réflexion sur la cotraduction, en exposant les principes saillants d’une pratique. Je m’appuierai pour cela sur l’expérience de la traduction d’un roman noir de Pyun Hye-young, 서쪽 숲에 갔다 (littéralement : Parti dans la forêt ouest), paru en français sous le titre La Nuit du hibou (2022), avec Lee Tae-yeon. Pyun Hye-young (née en 1972) est l’autrice de nouvelles et de romans, dont plusieurs sont traduits en français, par différents traducteurs et chez différents éditeurs4. La Nuit du hibou est un roman à la structure narrative assez complexe. Il commence comme un polar : un avocat, Ha-in, arrive dans un village, à la recherche de son frère qui aurait été gardien au poste situé à l’entrée de la forêt ; Ha-in interroge le gardien actuel, In-su, ainsi que divers anciens du village, et l’on voit commencer à se dessiner une intrigue sombre. Mais à la fin de la première partie, le roman s’oriente vers une structure de thriller psychologique ou de roman noir, au rythme assez lent, accordant une place de plus en plus centrale au gardien actuel, In-su, alcoolique. Le lecteur est amené à se couler dans le point de vue d’In-su, à douter de tout et ne plus savoir ce qui, dans le récit, relève de la folie du personnage, qui souffre d’hallucinations, et du réel diégétique5. Ce n’est que graduellement, et toujours avec des zones d’ombre, que l’on reconstitue l’histoire du frère de l’avocat, à laquelle sont mêlés les différents personnages présentés dans la première partie. L’univers est sombre, pesant. Le motif de l’enfermement est central dans tout le récit. Les personnages sont enfermés dans le village, dans leurs relations, leur folie ou leurs obsessions, ou dans un passé dont ils ne parviennent à se dégager ; l’enfermement est également représenté par la forêt, espace fascinant et terrifiant autour duquel gravite l’intrigue, labyrinthe prenant à son piège les personnages. L’ancrage dans la nature, associé au motif des violences familiales et de l’alcoolisme, fait l’originalité de ce récit.

Après avoir présenté quelques éléments généraux sur la cotraduction du coréen en français, je proposerai une analyse du processus de négociation mis en œuvre entre Lee Tae-yeon et moi. N’étant ni traductologue, ni spécialiste de la langue et de la culture coréennes, je m’appuierai en particulier sur une étude menée par Choi Mi-Kyung, traductrice expérimentée dans le domaine de la cotraduction, interprète de conférence et enseignante à l’École d’interprètes et de traducteurs de l’université Ehwa à Séoul. De cette thèse, intitulée La Cotraduction : domaine littéraire coréen-français (2014), sont issues de nombreuses références critiques mobilisées ici. Elle a été soutenue à l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ÉSIT) sous la direction d’Israël, figure importante de la Théorie interprétative de la traduction. Ayant moi-même « baigné » dans cette mouvance théorique, pour des raisons familiales et professionnelles6, j’ai une familiarité avec cette approche, sans prétendre en être spécialiste : il est donc probable que cette proximité théorique ait orienté ma manière de travailler en cotraduction, et je serai amenée à mobiliser certaines de ses notions clés à la lumière de mon expérience. En raison de ma spécialité disciplinaire, la stylistique, j’accorderai une attention particulière, dans les exemples, à la question des choix linguistiques et de leurs effets.

1. La cotraduction du coréen au français

La cotraduction est une procédure courante dans certaines paires de langues, en particulier le coréen. D’ordinaire, les traducteurs d’œuvres littéraires ne traduisent que vers leur langue maternelle, dans laquelle la capacité d’expression est optimale (ce que les traductologues et les professionnels de la traduction appellent « traduire vers la langue A », abrégé en « traduire en A »). Or, il existe peu de personnes ayant le français comme langue maternelle et maîtrisant suffisamment le coréen pour pouvoir entreprendre seules la traduction d’une œuvre. La disproportion entre le nombre de traducteurs en A disponibles et la demande éditoriale impose donc à des locuteurs coréens ayant le français comme deuxième langue d’entreprendre de traduire vers le français (ils « traduisent en B »).

Cette situation est un effet des relations dissymétriques des langues-cultures au niveau international, décrit comme un modèle gravitationnel par Calvet (1987). Autour d’une langue centrale (aujourd’hui l’anglais) gravitent une dizaine de langues d’importance moyenne (dont le français), puis une centaine d’autres d’importance moindre sur la scène internationale, puis quatre à cinq mille langues périphériques ; ces langues sont reliées par le bilinguisme, qui manifeste les rapports de force. Selon les mots de Choi reprenant cette théorie :

L’attraction exercée par les langues plus centrales explique le déséquilibre en matière de disponibilité de traducteurs, ceux-ci ayant appris de préférence une langue plus centrale que leur langue maternelle, et rarement une langue plus périphérique. Autrement dit, les Français se seront tournés en grande majorité vers l’anglais et très rarement vers le coréen. (2014, 20)

Alors que le coréen n’est enseigné en France que dans quelques universités, le français l’est dans une cinquantaine en Corée7.

C’est cette situation qui explique que la quasi-totalité des textes littéraires coréens soient (co)traduits en B (Choi, 2014, 30), autrement dit par des traducteurs pour lesquels le français n’est pas la langue maternelle. Si, généralement, un traducteur a, de sa langue B, un niveau de maîtrise en termes de compréhension équivalent à celui de sa langue A, ce niveau est inférieur en termes d’expression8. Pour cette raison, la traduction en B, couramment pratiquée dans le cadre scolaire, est déconseillée, par exemple par l’UNESCO9, critiquée et, lorsqu’elle est pratiquée faute de mieux, sujette à caution :

[La reformulation] appelle un délicat dosage d’élégance rédactionnelle et de restitution informationnelle, la préservation totale de l’information véhiculée par l’énoncé de départ n’étant pas toujours compatible avec les règles rédactionnelles en langue d’arrivée. Ce dosage demande une bonne maîtrise stylistique de la langue d’arrivée à laquelle on ne parvient que rarement dans une langue seconde10. C’est la raison pour laquelle les employeurs qui visent des traductions de haut niveau de qualité ainsi que les traducteurs qui se fixent des normes similaires recommandent fortement que l’on ne travaille que vers sa langue maternelle. Cette règle admet des exceptions. La plus fréquente résulte de l’absence de traducteurs ayant la combinaison linguistique souhaitée sur le marché en question. Ainsi, en Chine, au Japon, dans les pays d’Europe de l’Est, la quantité de travail vers l’anglais, mais aussi vers le français et d’autres langues est telle que les traducteurs anglophones, francophones et autres sur place sont vite saturés, et que, économiquement parlant, la seule solution viable est le recours à des traducteurs de langue maternelle chinoise, japonaise, bulgare, tchèque, russe, etc. (Gile, 2005, 123)

Étant donné les nombreuses difficultés que pose la traduction en B, en particulier lorsqu’il s’agit de textes littéraires, pour lesquels la notion d’« acceptabilité » d’une traduction n’a pas les mêmes enjeux que pour des textes techniques, par exemple (Choi, 2014, 43-54), on serait ainsi tenté de penser qu’elle « est un pis-aller destiné à combler une vacance de traducteurs et laissé à l’initiative de traducteurs téméraires et peut-être peu conscients des pièges de l’entreprise » (Choi, 2014, 35). Le travail en collaboration avec un réviseur ou un cotraducteur, dont la langue maternelle est le français, permet en partie de compenser ces difficultés tout en répondant à la demande éditoriale. Si l’implication d’un réviseur ne garantit pas en soi « le succès de l’opération traduisante, […] elle augmente la probabilité de la réussite, lorsqu’elle est faite selon de bonnes méthodes de travail » (Choi, 2014, 57). Sur la page de titre de livres traduits depuis des langues « rares11 », comme le coréen, on trouve ainsi souvent deux noms propres.

Mais cette coauctorialité recouvre en réalité des situations différentes. Il existe des manières variées de cotraduire, en fonction notamment du champ d’expertise des traducteurs impliqués et des rôles qu’ils s’assignent dans le processus de traduction. On peut, globalement, distinguer deux modes d’interaction, selon que le locuteur de la langue traduisante, le français pour ce qui m’intéresse ici, joue le rôle de réviseur du texte traduit ou de cotraducteur. Dans le premier cas, lorsqu’il est réviseur, il lui incombe de corriger et d’améliorer la version traduite, acceptable mais insuffisamment aboutie, produite par le traducteur : il contrôle le texte, du point de vue de l’équivalence avec l’original s’il est locuteur de la langue d’origine (révision bilingue), et de celui de l’expression française (révision unilingue). Le réviseur est plus compétent et expérimenté que le traducteur dans le domaine de la langue traduisante et/ou de la traduction. Cette configuration suppose une relation hiérarchique, parfois signalée, sur la page de titre, par une mention telle que « traduit par X, avec la collaboration de X » ou encore « traduit par X et révisé par X ». Dans le second cas, lorsque le locuteur ayant la langue traduisante comme langue maternelle est cotraducteur, il participe pleinement au processus de traduction, selon des modalités qui peuvent être différentes en fonction des binômes. C’est cette seconde procédure que nous suivons, dans laquelle je n’ai pas le statut de réviseuse mais de cotraductrice. Je décrirai dans le développement suivant la procédure que nous suivons pour cotraduire, me contentant pour l’instant de dire que celle-ci revient à partager à parts égales le travail, quoique nous ayons des champs de compétence bien différents.

Lee Tae-yeon a une expertise dans la traduction du coréen vers le français, mais elle ne maîtrise pas suffisamment la langue d’arrivée pour pouvoir travailler seule ; mon champ de compétence se limite au français, car je ne lis ni ne parle coréen. Nos profils12 nous prédisposeraient ainsi à jouer des rôles dissymétriques de traductrice et réviseuse. Mais nous avons choisi une répartition différente des rôles, réfractée sur la page de titre par le fait que nos deux noms sont placés sur le même plan (« traduit du coréen par Lee Tae-yeon et Pascale Roux ») dans un ordre relatif aux langues (originale et traduisante) qui se trouve aussi être celui alphabétique des patronymes. Cette situation est aussi réfractée par le fait que nous partageons à parts égales aides à la traduction et rémunérations.

2. La procédure de cotraduction

Les méthodes de cotraduction sont variées, en partie conditionnées par des éléments matériels comme la distance géographique des traducteurs. Certains tandems travaillent à l’oral, ce qui, selon Choi, « favorise probablement la spontanéité dans la phase de réexpression » (2014, 84), comme Kim Kyunghee et Maryse Bourdin, du coréen, ou Ryoji Nakamura et René de Ceccatty, du japonais13. D’autres communiquent par écrit, comme Bellemin-Noël, dont la connaissance du coréen est « plus que rudimentaire » (2012, 244), qui a présenté les étapes de son travail avec une cotraductrice résidant en Corée, Choe Ae-young, dans un article paru dans la revue Po&sie. Sa méthodologie est globalement assez proche de la nôtre : sur la base de la première version envoyée par la traductrice (qu’il désigne comme un « brouillon », 2012, 245), il effectue un premier travail de reformulation et échange avec Choe Ae-young une série de questions-réponses ; puis il procède à la réécriture, que sa collaboratrice doit approuver ; enfin une phase de révision vise à vérifier le « respect de la littéralité » (246), avant l’ultime épreuve du « gueuloir », qui consiste à lire à haute voix pour ressentir « la musique, le rythme du récit » (247). Pour Lee Tae-yeon et moi, les étapes sont similaires, mais moins clairement différenciées ; elles sont, à bien des égards, proches du processus que décrit précisément Choi dans sa thèse (« Le processus de traduction en B », 2012, 127-274), où collaborent aussi une traductrice dont le coréen est la langue maternelle et un cotraducteur ne connaissant pas la langue de départ.

Dans les développements qui suivent, je n’évoquerai pas nos partis-pris de traduction14, et je n’exposerai que la partie du processus dont j’ai une connaissance directe, et non celle qui échoit à ma collaboratrice. Je me référerai essentiellement à deux versions de La Nuit du hibou (occasionnellement à d’autres versions intermédiaires), que je désignerai sous une forme abrégée : la version initiale que m’envoie ma cotraductrice (V-zéro) ; la version définitive, publiée (V-pub.).

2.1. La recherche du consensus

Nous travaillons dans un premier temps par chapitre ou par moitié de chapitre, soit des ensembles de cinq à dix pages environ. Lee Tae-yeon m’envoie une première version en français (V-zéro), qui est une image du texte coréen, dans une certaine mesure « littérale », en tout cas proche de la forme linguistique coréenne, avec un travail minimal d’adaptation au français et, parfois, quelques commentaires explicatifs ponctuels. Décrivant le processus de cotraduction de la Bible, pratique ancienne, Nida et Taber évoquent cette première version fournie par le « spécialiste » du texte au « styliste » :

[Le spécialiste] essaie de formuler chaque phrase d’une manière aussi neutre et incolore que possible du point de vue stylistique et de rendre tous les éléments essentiels et sans ambiguïté. […] Dans cette méthode, il est absolument essentiel que le spécialiste ne produise pas une version qui paraisse achevée, car cela aurait pour effet d’atteindre à la liberté du styliste qui doit se sentir vraiment maître de la tâche. (Nida et Taber, 1971, 95)

Cette première version pose de nombreux problèmes de compréhension, qui s’élucident progressivement grâce aux questions que j’adresse, en commentaires marginaux dans le document. Au bout en moyenne de huit ou neuf allers-retours du document (produisant seize à dix-huit versions intermédiaires, que nous archivons), le sens est relativement stabilisé, les difficultés de compréhension sont levées, les enjeux stylistiques saisis. Le travail sur cet état du texte, perfectible mais globalement acceptable, est ensuite pour l’essentiel d’amélioration. Les échanges qui ont lieu dans cette première phase visent surtout à l’explicitation et à la validation de premières propositions : je pose des questions, propose des solutions alternatives en les accompagnant parfois d’un commentaire ; Lee Tae-yeon explicite de son côté le sens du texte coréen, son effet, valide mes propositions ou au contraire les refuse, lorsqu’elle les trouve trop éloignées de l’original, qu’elle souhaite le maintien d’un trait de style que ma révision aurait effacé, d’une nuance sémantique, d’une structure syntaxique. Dans cette phase, nous recherchons un consensus, c’est-à-dire des solutions qui nous satisfassent l’une et l’autre et que nous assumions pleinement comme coautrices de la traduction.

En voici un exemple. Ce cas n’a pas donné lieu à des discussions très longues ou poussées, mais il illustre de manière simple ce que je décris ici comme un processus de consensus. Il s’agit du début de la deuxième partie, dont je reproduis la version initiale en français et une autre assez tardive, avant la phase de relecture finale (a) :

Sur le chemin forestier, le haut soir bleu s’asseyait en silence. La colline se teignant d’obscurité devenait doucement bleue, puis s’assombrissait peu à peu. (V-zéro)

a. Sur le chemin forestier, le haut soir bleu s’asseyait en silence. La colline glissait dans l’obscurité, bleuissait lentement, s’assombrissait.

La seconde phrase avait subi peu de modifications depuis la V-zéro, et la première aucune, demeurée littérale. La formulation « le haut soir bleu s’asseyait en silence » me paraissait acceptable en français, quoique sa densité figurale soit particulièrement forte. Nous avons cependant décidé de la réviser, en raison de la remarque d’un de nos relecteurs se disant gêné par l’adjectif « haut ».

Ce qui s’est joué ici pour moi, c’est la tension entre l’étrangeté du texte traduit, lorsqu’il maintient un certain degré de littéralité, et la gêne que cette étrangeté peut représenter à la lecture. Il s’agit d’un équilibre précaire : les signaux d’étrangeté du texte traduit peuvent, en rappelant au lecteur le statut traductionnel du texte, faire obstacle à l’immersion dans la diégèse, ce qui a des implications particulièrement fortes dans un roman noir, et spécialement ici, car la phrase ouvre la deuxième partie du livre, qui est un moment de bascule du récit. Eco, à la suite d’Humboldt, fait la différence entre l’« étrangeté » et l’« étranger », pour décrire les effets que le texte traduit peut avoir à la lecture :

Humboldt (1816) a proposé une différence entre Fremdheit (qu’on pourrait traduire par « étrangeté ») et Das Fremde (à traduire comme « l’étranger »). Peut-être n’avait-il pas bien choisi ses termes, mais sa pensée me paraît claire : le lecteur sent l’étrangeté quand le choix du traducteur semble incompréhensible, comme s’il s’agissait d’une erreur, il sent en revanche l’étranger quand se trouve face à une façon peu familière de lui présenter quelque chose qu’il pourrait reconnaître, mais qu’il a l’impression de voir pour la première fois. (Eco, 2003, 204)

La distinction est ténue et difficilement objectivable, car l’effet produit par le texte est différent selon les lecteurs, mais elle désigne ce que peut générer une forme linguistique inhabituelle dans le texte traduit. Il m’avait semblé que la phrase citée produisait un effet d’« étranger » et que celui d’« étrangeté » était ténu, de l’ordre d’une tournure poétique, mais la remarque du lecteur concernant « haut » m’a fait douter, d’autant que, comme le note Eco, il existe toujours un risque que le choix du traducteur soit interprété comme une « erreur ». Selon les mots de Choi, il est souvent « délicat de trouver un juste milieu entre le respect de la forme de la langue originale qui participe à la construction du sens et les contraintes de la langue d’arrivée, en particulier lorsque les deux langues sont totalement différentes » (2014, 104). Un autre traducteur aurait peut-être choisi ici de ne pas reformuler la phrase, mais, en raison du genre du texte et de la position de la séquence dans le récit, nous avons pris le parti de réviser.

Ce choix a été également motivé par le fait qu’on peut supposer ici qu’en réalité, la gêne exprimée par ce lecteur n’est pas due uniquement à l’épithète mentionnée, « haut15 », mais à une série de phénomènes. L’image est très condensée : il y a non seulement une métonymie (le mot « soir », qualifié de « haut » et de « bleu », désigne en réalité le ciel, tout en apportant une précision temporelle), mais aussi une personnification (le verbe « s’asseoir » a pour actant sujet un inanimé). Les deux groupes prépositionnels posent par ailleurs des problèmes d’interprétation : le groupe initial (« sur le chemin forestier ») est susceptible d’être interprété non pas comme circonstant détaché, mais comme complément locatif de « s’asseoir », même si l’on peut douter que cette interprétation vienne spontanément à l’esprit du lecteur ; le groupe « en silence » placé juste après le verbe a un effet marqué, car il est interprété comme un circonstant exprimant la manière, portant sur le verbe, ce qui est non pertinent ici.

Nous avons donc négocié pour trouver une solution à cette série de problèmes et pour réduire les conflits sémantiques et figuraux, susceptibles de bloquer l’immersion dans le récit. Les quatre propositions successives sont en gras, avec les commentaires de Lee Tae-yeon (LTY) et les miens (PR) :

a. Sur le chemin forestier, le haut soir bleu s’asseyait en silence. La colline glissait dans l’obscurité […].

- PR : Peux-tu m’expliquer quel pourrait être le sens de « haut » ou me proposer des synonymes ? On peut peut-être écrire « le grand soir bleu », avec le verbe cela peut donner l’impression que le soir est décrit comme un grand personnage, comme un roi. Ou alors on supprime « haut ».

- LTY : Quand il fait jour, le ciel est haut et bleu. Avec la tombée du soleil, le haut soir bleu s’assoit = décrit comme « s’obscurcir »

- PR : Est-ce qu’en coréen c’est une image originale ou une expression courante? Je te fais une proposition, mais elle n’est pas originale en français [b, ci-dessous] :

b. Sur le chemin forestier, le grand ciel bleu prenait progressivement des teintes nocturnes. La colline glissait en silence dans l’obscurité […].

- LTY : Moi, je préfère l’expression « s’asseoir ». Ce que je te propose : [c, ci-dessous]. Même sans « soir », on saura qu’il fait nuit progressivement dans le passage suivant.

c. Sur la route forestière, le grand ciel bleu s’asseyait en silence. La colline glissait dans l’obscurité […].

- PR : Je te propose une autre image [d, ci-dessous]. C’est le ciel bleu (le jour) qui se soumet à la nuit, comme on fait une révérence devant un roi. Qu’en penses-tu ?

d. Sur la route forestière, le grand ciel bleu s’inclinait peu à peu devant la nuit. La colline glissait en silence dans l’obscurité […]. (V-pub : 109)

- LTY : Oh, bonne idée!

Ma première intervention consiste simplement à proposer de remplacer « haut », à évoquer la possibilité de supprimer ce mot (afin de mesurer son importance ici) et à explorer les effets de la personnification (l’adjectif pourrait être utilisé non pas dans son sens propre mais comme un synonyme de « majestueux »). Mon commentaire ne procède pas d’un métadiscours stylistique ou linguistique technique, mais plutôt de tentatives d’explicitation par reformulation simple. Dans mes premières expériences avec cette traductrice, mes commentaires étaient plus longs et plus techniques, mais j’ai rapidement constaté qu’ils me donnaient une posture d’autorité entravant le dialogue et la recherche d’un consensus. Lee Tae-yeon, dans sa réponse, explicite la signification de l’image, mais elle maintient l’adjectif « haut », m’indiquant par là l’importance qu’elle accorde au sème de la hauteur et au sens propre du mot. Ma deuxième intervention est une proposition qui, tout en reprenant le contenu sémantique de la reformulation de Lee Tae-yeon (la phrase signifie que le ciel s’obscurcit) normalise à l’extrême l’image par une formule davantage stéréotypée (« prendre des teintes nocturnes ») et signalée comme telle dans mon commentaire (« elle n’est pas originale en français »), dans l’hypothèse où il s’agirait d’une expression usuelle en coréen. Lee Tae-yeon refuse cette proposition, en conservant le verbe « s’asseoir » : on voit ici qu’elle résiste à la normalisation proposée et signifie son désir de conserver l’image originelle. Ne parvenant pas à trouver une formulation satisfaisante avec ce verbe ou une image analogue, j’ai ensuite recherché une solution comprenant une personnification du ciel, avec l’image de cette descente du ciel « haut » vers la nuit, proposant une autre métaphore, au moyen du verbe « s’incliner », susceptible de s’interpréter dans un sens propre (le mouvement) ou figuré (le signe de respect) ; l’image est explicitée dans mon commentaire, afin que mon interlocutrice perçoive clairement l’effet visé en français. Lee Tae-yeon accepte cette proposition, un consensus a été atteint : nous sommes l’une et l’autre satisfaites de la solution trouvée.

Ce dialogue, rendu ici dans sa continuité, n’a en réalité pas été instantané : les bulles de commentaire auxquelles il correspond se trouvent dans cinq versions successives du document, où nous échangeons parallèlement sur toute une série d’autres difficultés, le fractionnement des échanges impliquant à chaque fois de ressaisir mentalement le problème et ses enjeux, mais permettant un temps de réflexion pour tester des solutions, rechercher des formulations alternatives. Sans doute qu’un dialogue oral en face à face permettrait de travailler plus vite et avec plus de spontanéité, mais l’écriture gagne ici le temps de la maturation, d’autant qu’à part dans les phases intensives de relecture finale, le décalage horaire favorise l’étirement du temps : je travaille généralement le soir, je parcours les réponses de Lee Tae-yeon rapidement le matin, laissant mon esprit travailler de manière passive sur certains problèmes et me remets au travail le soir.

On peut imaginer, à partir de cet exemple relativement simple, à quel point il est nécessaire d’être patient, de s’inscrire dans un temps qui s’étire, mais aussi combien le travail est gratifiant à l’instant où est trouvée une solution qui nous satisfait l’une et l’autre. Pour cette raison, mon expérience de la (co)traduction est éloignée de celle de la perte, dont témoignent de nombreux traducteurs. C’est bien plutôt une expérience du gain : partir d’un état du texte (la V-zéro) insatisfaisant voire inacceptable, parfois même difficile à comprendre, pour aboutir, au terme du dialogue, à un état satisfaisant du texte. Quelle que soit la qualité du résultat, le processus est en soi extrêmement gratifiant.

Cette procédure implique une relation de confiance sans nuance : Lee Tae-yeon est la seule à garantir la relation au texte original, auquel je ne suis pas capable d’accéder. Je fais de mon côté toujours en sorte que les propositions que je formule soient apparentes dans le texte, et je les commente dès lors que je pense qu’une explicitation est nécessaire pour que ma collaboratrice puisse se prononcer de manière éclairée. Nous gageons sur le fait que cette procédure particulière de collaboration est productive et créatrice en raison de ses spécificités, comme les développements suivants tenteront de le montrer.

2.2. Questionner, comprendre

Dans cette recherche du consensus, la première difficulté pour moi est posturale et interactionnelle. Elle consiste à me placer dans une position de dialogue, et non d’autorité interventionniste, ainsi qu’à doser mes interventions et mes commentaires dans le texte. Cette nécessité a trait à ma posture, de cotraductrice et non de réviseuse, et à mon interaction avec ma collaboratrice : il s’agit d’une part de m’assurer de comprendre avant d’intervenir dans le texte, et ainsi de ne pas me poser en correctrice mais en coautrice de la version traduite, d’autre part de formuler les bonnes questions, afin d’amener ma collaboratrice à réinterroger l’original coréen, le cas échéant. Dans les premières versions de travail, je pose beaucoup de questions pour comprendre le sens et l’organisation des procès, clarifier les reprises pronominales, saisir les enjeux stylistiques. Il faut que ces questions soient clairement formulées et simples, pour limiter le temps de leur lecture, et il est inutile de poser simultanément toutes celles qui viennent à l’esprit lors de la première lecture, car les réponses dépendent les unes des autres et il faut éviter que le document ne devienne illisible et le dialogue ingérable en raison de questions trop nombreuses, qui peuvent avoir un effet préjudiciable sur ma collaboratrice16.

Il est en outre tentant d’intervenir rapidement dans le texte pour reformuler, afin d’en augmenter la lisibilité et de faciliter le travail de révision. J’ai appris d’expérience qu’il ne faut pas introduire de modifications trop rapidement, mais veiller d’abord à vérifier la compréhension de la version initiale dont l’étrangeté, je le rappelle, est à attribuer au statut de cette V-zéro, qui n’est pas aboutie et constitue la base de la négociation. En effet, il est beaucoup moins coûteux de laisser pendant plusieurs allers-retours du texte une bulle de commentaire explicitant un point que de devoir revenir sur une modification faite hâtivement : dans ce dernier cas, on se retrouve à devoir remonter dans les versions antérieures, et parfois ressaisir le chemin qui a mené d’un état du texte à l’autre, ce qui est chronophage et pénible psychologiquement, car il faut alors « détricoter » ce que l’on a fait. Face à un passage posant des difficultés de compréhension, il est préférable d’avancer graduellement dans la saisie du sens, au fil des différentes versions échangées, plutôt que de vouloir lever d’emblée toutes les difficultés, « lisser » la langue et « nettoyer » le texte, si l’on peut dire, en supprimant les commentaires. C’est évidemment une posture qui ne va pas de soi pour une enseignante qui, par réflexe professionnel, a l’habitude de « corriger » rapidement des textes perçus comme défectueux sur le plan linguistique17.

Parmi les passages qui nécessitent un échange de questions et de réponses particulièrement fourni, figurent les séquences argumentatives, en raison notamment de la syntaxe du coréen, qui « favorise la liaison par ‘et’ de syntagmes et de phrases simples » (Choi, 2012, 82), ce qui impose de reconstituer les liens logiques à partir de la V-zéro. Bellemin-Noël, cotraducteur du coréen, présente ainsi cette différence syntaxique et rhétorique entre le coréen et le français, et les problèmes qu’elle pose au traducteur :

Une langue économique, concise, qui exige beaucoup plus d’intuition que nos langues européennes dites « analytiques », plus bavardes, où tout est toujours précisé, même ce qui souvent paraît ne servir à rien. Le coréen est une langue, par exemple, où la brièveté est la norme tandis que chez nous elle est un effet de style ; où les trois lignes qui correspondent à mon usage moyen de la phrase française sont ressenties comme un maniérisme emprunté à Proust. (Bellemin-Noël, 2012, 244)

La fréquence des propositions simples juxtaposées ou coordonnées par « et », qui n’est pas marquée en coréen, amène à restituer, dans le texte traduit, des connecteurs, en particulier logiques ou temporels, ce qui impose un important travail de compréhension.

Les échanges portent aussi fréquemment sur le point de vue, à l’échelle d’un chapitre ou d’une séquence dans sa globalité, souvent aussi à celle d’une phrase ou d’une proposition, comme cela a été le cas pour la partie en gras ci-dessous (il s’agit d’une version intermédiaire) :

La vérité n’avait jamais attiré Ha-in, et voilà qu’il s’y heurtait à cause de la disparition de son frère. Cette idée le plongea dans la mélancolie. Et ce n’était pas l’ivresse, qui aurait pu le rendre émotif, ni son échec à retrouver son frère, qui aurait pu rendre son humeur changeante.

- PR : Est-ce que tu penses que cette phrase doit être comprise comme une dénégation, c’est-à-dire : il dit que ce n’est pas l’ivresse ni son échec, mais on doit comprendre qu’en réalité, c’est bien ces deux choses qui gouvernent sa pensée ?

Si ta réponse à cette question est non : qui formule ce jugement, le personnage ou le narrateur ?

- LTY : Si on incorpore ce paragraphe dans le précédent, ce serait plus compréhensible ? Je crois qu’il se sent frustré ou mélancolique par l’idée qu’il fait face à la « vérité » à cause de son frère puisque pour lui, en tant qu’avocat, ce qui lui importait avant tout était le « fait ».

- PR : Mais en fait, est-ce que la phrase veut dire : il est ivre mais croit que l’alcool n’est pas à l’origine de ses sentiments (en réalité, le narrateur nous dit que l’alcool est la cause) / il est ivre mais l’alcool n’est pas à l’origine de ses sentiments (c’est ce qu’il se dit, et le narrateur aussi) ?

- LTY [surligne la première des deux propositions formulées ci-dessus, et ajoute :] Je vois qu’il est ivre quand même.

- PR : D’accord, il est ivre, mais on a 3 solutions concernant la position du narrateur : 1) Le narrateur pense que l’ivresse est la cause de ces sentiments (HI au contraire pense que non) ; 2) Le narrateur (comme HI) pense que l’ivresse n’est pas la cause de ces sentiments ; 3) On ne connaît pas la position du narrateur, on a seulement la pensée de HI

- LTY [surligne la troisième proposition]

On constate que le dialogue sur le point de vue est difficile et qu’il passe par une série de reformulations et d’hypothèses visant à clarifier à la fois le contenu de l’énoncé et l’identité de l’énonciateur auquel le rapporter ; il m’est difficile de formuler clairement le fait que ma question porte sur le point de vue, et non sur les sentiments ressentis par le personnage, et les réponses de Lee Tae-yeon en témoignent. L’échange a débouché sur une reformulation radicale, réorganisant les informations dans le paragraphe, devenu, dans la version publiée :

Ha-in sentit qu’il s’enfonçait dans une grande mélancolie. Quand on boit, on peut devenir émotif. Et quand on reconnaît avoir échoué, on peut basculer subitement dans la tristesse. Mais s’il était d’humeur sombre, pensa-t-il, ce n’était ni à cause de l’alcool, ni de son échec à retrouver son frère. C’était parce qu’il constatait que la vérité, pour laquelle il n’avait jamais éprouvé la moindre attirance, se mettait aujourd’hui en travers de son chemin. (V-pub., 102)

La version finale réorganise les énoncés et explicite le point de vue, grâce à l’incise « pensa-t-il » et au présentatif, qui permet d’attribuer au personnage la structuration logique des énoncés (une cause niée suivie d’une cause assertée) (Rabatel, 2000). Ne parvenant à décider si le lien entre « boire » et « devenir émotif », ainsi qu’entre « reconnaître avoir échoué » et « basculer subitement dans la tristesse » est à attribuer au personnage ou au narrateur, j’ai tiré parti de la plasticité du « on » en français et du présent gnomique, et Lee Tae-yeon a validé cette proposition. De semblables situations se sont souvent produites, car il est complexe de déplier chaque phrase, surtout lorsque plusieurs énoncés sont restituables et attribuables au(x) personnage(s) ou au narrateur.

Dans ce processus, chacune est, si l’on peut dire, réviseuse de l’autre : Lee Tae-yeon révise mes propositions sur la base de la relation à l’original coréen (révision bilingue), je révise les siennes sur des critères propres à la langue française (révision unilingue). Mais ce processus ne va pas de soi, dans la mesure où je n’ai pas accès au texte coréen : rien ne me garantit que la version qui m’a été envoyée, à partir de laquelle je travaille, n’est pas lacunaire ou défectueuse ; en outre, il m’est parfois difficile de m’assurer que les reformulations que je propose ne gauchissent pas le texte. Comme le souligne Choi, ce type de cotraduction est « un travail en binôme du stade de la traduction jusqu’à l’ultime révision » et, pour que la collaboration réussisse, il faut que le cotraducteur français « fasse l’effort d’appréhender le contenu du texte jusque dans ses moindres nuances » (2014, 63).

Il est arrivé à une reprise que cet effort de compréhension, et le dialogue sur lequel il s’appuie, ne débouche pas, c’est-à-dire que Lee Tae-yeon ne parvienne pas à me donner les éléments de réponse me permettant de saisir le sens et ainsi de formuler une proposition de traduction. Ce cas était bien particulier, car il s’agissait de la topographie du pavillon d’In-su, près de la forêt, plus spécialement de la position des différentes cours, du portail, du local, de l’entrée du sous-sol, décrits dans le chapitre 10 et à nouveau évoqués assez précisément dans les chapitres 25 et 26. Certains éléments, dans notre traduction du chapitre 10, n’étaient pas cohérents ni vraisemblables au regard de l’ensemble du récit. Nous sommes passées en vain par la médiation du dessin (un plan des lieux), et avons finalement pris le parti de nous adresser directement à l’autrice18, pour lui soumettre le plan du pavillon qui nous semblait vraisemblable bien que ne correspondant pas tout à fait à ce que Lee Tae-yeon pouvait reconstituer à partir du texte. Pyun nous a répondu ne plus se souvenir de la manière dont elle se représentait les lieux, car l’écriture du roman était ancienne (il a paru en Corée en 2012) et nous laisser décider, en particulier concernant l’emplacement de l’entrée du sous-sol et la position du portail, en fonction de ce qui nous semblait le plus efficace pour le récit. Nous avons donc convenu d’une configuration des lieux, nous accordant une marge de liberté, qu’on mesurera en comparant ce paragraphe de la V-zéro et sa version publiée :

Derrière la maison, à côté de la double porte donnant sur la cuisine, il y avait un petit grenier. Juste à son côté, un grand portail de fer était installé entre son mur et la cour. De l’autre côté de l’accès de la cave, les arbres avaient poussé de façon clairsemée et ils se prolongeaient vers la forêt dense. À cet égard, le portail ne séparait pas la résidence et la cave, mais la résidence et la forêt, faisant office de clôture. (V-zéro)

À l’arrière de la maison, devant la double porte de la cuisine, il y avait un petit local. Un haut portail de fer joignait l’angle de celui-ci et le mur du pavillon, auquel il était perpendiculaire. La cour devant la cuisine se trouvait ainsi en partie isolée de l’extérieur. Sur la droite, au-delà du portail, se trouvait une autre cour, avec du gravier, devant la porte d’accès au sous-sol du pavillon, puis des arbres, qui avaient poussé de façon clairsemée et rejoignaient la masse dense que formait la végétation forestière. (V-pub., 115)

Les changements introduits sont nombreux, certains éléments sont empruntés à des chapitres ultérieurs (par exemple le fait que l’une des cours soit gravillonnée), ils visent à clarifier la topographie des lieux. On pourrait bien entendu nous reprocher d’avoir explicité, rendu plus réaliste la représentation des lieux, peut-être ajouté de la cohérence là où elle était moindre dans le texte d’origine. Notre objectif n’était en aucun cas de remédier à ce que nous aurions identifié comme une faille du texte, mais il m’était impossible ici de trouver des formulations satisfaisantes ou même acceptables sans ce travail de clarification. Peut-être qu’il s’agit ici d’un effet connexe de la procédure de cotraduction telle que nous la pratiquons : pour pouvoir réénoncer le texte en français sur la base de la version de Lee Tae-yeon, j’éprouve le besoin de tout comprendre, ou au moins de savoir qu’il faut, en tel lieu du texte, ménager une ambiguïté entre deux interprétations possibles ; par conséquent, j’ai sans doute un seuil de tolérance à l’imprécision très bas. On peut aussi faire l’hypothèse que si j’avais eu accès au texte original, j’aurais pu identifier où étaient les zones d’incertitude ou de flottement du texte et m’efforcer de les rendre en français.

2.3. Déverbaliser pour reverbaliser

La seconde difficulté, dans la recherche d’un consensus traductionnel, est cognitive, au sens psychologique du terme, c’est-à-dire qu’elle concerne les moyens et mécanismes d’acquisition des connaissances, en l’occurrence celles transmises par le texte non pas original, mais l’image que m’en donne ma collaboratrice dans la V-zéro. Cette image linguistique en français du texte coréen, j’essaie de ne pas la considérer, au moins dans un premier temps, comme un texte à améliorer, mais comme un objet linguistique que je dois avant tout recevoir pour ce qu’il est : une image d’un pré-texte, à partir de laquelle nous pourrons élaborer la version traduite. Lorsque j’ai commencé à travailler avec Lee Tae-yeon, les problèmes de langue mobilisaient mon attention au moment de la lecture de la V-zéro, empêchant l’adhésion affective et psychologique au récit. J’ai développé depuis une capacité de lecture un peu particulière, qu’il m’est assez difficile de décrire. Je parviens à être dans un état de réception ne prêtant pas attention à la matérialité de la langue, à me détacher de celle-ci (mon cerveau ne relève pas comme pertinents les problèmes de syntaxe, de lexique, de style) et à laisser le texte produire un effet sur moi, que je décrirais comme composé à la fois d’images mentales et d’émotions. Cet effet demeure ancré et associé au texte ensuite, c’est à partir de lui que je travaille, pour poser des questions et proposer des reformulations. Si je devais décrire de manière synthétique ce qui se produit pour moi, je dirais, quoique la formulation soit quelque peu paradoxale, qu’à partir d’une forme linguistique, je m’efforce d’accéder à une parole dans un ailleurs que celui de la langue.

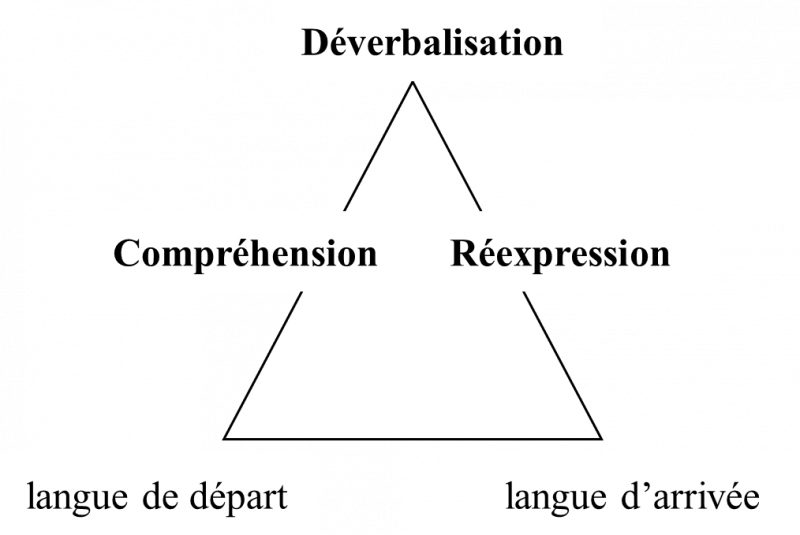

Je fais l’hypothèse que cet état a quelque chose à voir avec la déverbalisation que les tenants de la Théorie interprétative de la traduction décrivent comme une phase du processus traductionnel : « La déverbalisation est le stade que connaît le processus de la traduction entre la compréhension d’un texte et sa réexpression dans une autre langue. Il s’agit d’un affranchissement des signes linguistiques concomitant à la saisie d’un sens cognitif et affectif. » (Lederer, 1994, 213) Les trois phases du processus traductionnel sont représentées sous la forme d’un triangle, à la suite de la proposition de Seleskovitch19 :

La première phase du processus traductionnel est celle de la compréhension, au cours de laquelle le traducteur cherche à dégager le sens du texte, sachant que ce sens « ne se limite pas uniquement à l’instauration d’une relation de désignation entre la chaîne linguistique et un référent, mais que de multiples fonctions d’évocation viennent enrichir et nuancer cette relation de désignation et peuvent même aller jusqu’à la supplanter et l’occulter totalement » (Laplace, 1998, 98). Cette opération, dans laquelle la dimension interprétative est constitutive, a lieu pour ma part au cours de l’échange de questions et de réponse avec ma collaboratrice. Le « sens », dans l’acception que ces théoriciens donnent au mot, peut alors être déverbalisé, il devient un « souvenir cognitif » (Hurtado Albir, 2005 [1990], 175). La notion de déverbalisation s’appuie entre autres sur les sciences de la cognition :

Les spécialistes des sciences cognitives vont évidemment plus loin que les linguistes dans l’exploration du conceptuel, parlant de traces neuronales, d’images mentales, d’objets mentaux qui existent matériellement dans le cerveau, voire d’un système significatif, et allant même jusqu’à confirmer l’existence de « cartes d’activation cérébrale » et d’une « géographie de la compréhension » [Changeux et Ricœur, 1998, 123]. Pour eux, qui s’inscrivent résolument dans le courant matérialiste, « l’image mentale ne doit pas être prise dans un sens évanescent ou immatériel, mais au contraire, comme une activité cérébrale et bien définie » [Changeux et Ricœur, 1998, 111] : les représentations du langage prennent corps dans le cortex et sont donc un pur produit de l’activité cérébrale. (Tatilon, 2007, 168)

À partir de ce souvenir cognitif, de cette image mentale, il est possible de passer à la dernière phase, celle de la reverbalisation dans l’autre langue. Je n’ai pas les compétences ni l’expérience pour prendre position par rapport à cette description du processus traductionnel, mais les allers-retours que j’effectue en esprit entre le verbal et le non-verbal, à partir d’une version française du texte, à la recherche d’une réexpression satisfaisante, me semblent proches de cette procédure de déverbalisation. C’est en tout cas la position de Choi, pour qui les tâches entre les deux collaborateurs de la cotraduction « ne sont pas partagées, mais dédoublées, du moins en partie » : celui qu’elle appelle ici le « réviseur » « franchit toutes les étapes que le traducteur a lui-même franchies pour arriver à la reformulation, à ceci près que pour le réviseur, ce travail se fait dans une seule langue, la langue d’arrivée » (2012, 64). Il s’agit pour moi d’accéder à la parole de la V-zéro, en tenant à distance la forme linguistique, de clarifier les zones d’ombres de cette parole, et enfin de la matérialiser à nouveau dans la langue. La reverbalisation conserve parfois une forme très proche de la V-zéro, avec des changements mineurs, d’autres fois une forme plus éloignée. Le processus de déverbalisation-reverbalisation intervient, à une échelle globale, pour le travail à partir de la V-zéro et la saisie de ce que j’ai appelé sa « parole », mais il est nécessaire d’y recourir tout au long du travail, ponctuellement, y compris dans les dernières phases de relecture et de révision, ou pour lever une difficulté.

La déverbalisation est particulièrement productive lorsqu’il s’agit de se détacher d’une image ou d’une tournure syntaxique. C’est par exemple cette procédure qui m’a permis de passer de la métaphore avec le verbe « s’asseoir », dans la première phrase de la deuxième partie, à celle avec « s’incliner » : j’ai « contemplé », si je puis dire, l’image mentale du paysage décrit en m’efforçant d’oublier le lien avec sa formulation linguistique et, une fois que cette image était bien présente, j’ai essayé de repasser dans la langue. La prise de distance avec la syntaxe impose aussi parfois d’oublier la forme linguistique au moyen de la déverbalisation. Voici par exemple trois versions de la première phrase du roman :

Dans la forêt, la plupart des choses, si elles n’ont pas de taille assez grande, n’attirent guère le regard. (V-zéro)

Dans la forêt, les choses qui ne sont pas assez grandes n’attirent en général pas le regard.

Dans la forêt, le regard n’est généralement attiré que par ce qui est grand. (V-pub., 9)

La version intermédiaire est demeurée sans changement pendant longtemps. Lors de la relecture finale, elle m’a gênée, en raison de la présence de deux négations successives, ainsi que du modalisateur « pas assez grandes », impliquant la présence d’une source subjective posant l’étalon par rapport auquel est évaluée la taille. Ayant identifié ces problèmes, et sachant que le sens était clair pour moi, j’ai essayé en vain plusieurs formulations alternatives (en particulier pour supprimer une négation au moyen de l’expression « les choses trop petites »). C’est la procédure de déverbalisation qui m’a permis de reverbaliser et trouver la solution qui a été finalement retenue dans la version finale. Au niveau lexical, les changements sont mineurs ; les transformations principales sont catégorielles et syntaxiques : un groupe prépositionnel (« en général ») transformé en adverbe (« généralement ») ; une négation totale transformée en négation restrictive (« ne… pas/que… ») ; un nom (« les choses ») transformé en pronom (« ce qui ») ; la transformation passive de la phrase, impliquant une nouvelle répartition des actants autour du verbe. Cet exemple illustre un phénomène que j’ai souvent observé empiriquement : parvenir à s’extraire de la forme syntaxique est souvent difficile, et la déverbalisation est alors d’une aide précieuse pour que le cerveau parvienne à se « défaire » des relations syntaxiques qui peuvent représenter une entrave à la reformulation, dans l’exemple surtout la répartition des actants autour du verbe.

2.4. Tenue en haleine

Le point que je voudrais exposer pour finir est lié au fait que je n’ai pas accès au texte original : contrairement à la majorité des traducteurs, qui lisent d’abord l’ensemble de l’œuvre, souvent plusieurs fois, et en ont une bonne connaissance avant de commencer à traduire, je la découvre au fur et à mesure du travail. Cette situation particulière n’est qu’en partie compensée par ma collaboratrice : elle me donne au début des indications générales sur le style, qui me permettent de déterminer, globalement, un registre, un ton, une manière d’écrire, et nous échangeons régulièrement sur ce point. En revanche, nous avons choisi d’un commun accord qu’elle ne compense pas mon ignorance de l’histoire : lorsque nous travaillons, je suis dans la position d’une lectrice qui ne sait pas ce qui va se produire dans la suite du roman. Je tiens à ne pas connaître les grandes étapes du récit, en particulier le dénouement, et ma collaboratrice a toujours respecté ce désir. Cela représente certes une difficulté supplémentaire, mais je m’en remets à Lee Tae-yeon qui, elle, connaît bien le livre et à qui revient, au cours du travail, de veiller à la cohérence textuelle et narrative par rapport à la suite du roman. Mon ignorance oblige cependant à des retours en arrière (lorsqu’un élément dévoilé ultérieurement dans le récit oblige à revoir un passage) et à un temps de révision final important.

Cette découverte progressive de l’intrigue a un effet psychologique très fort sur mon rapport au travail de traduction. Elle génère un désir puissant de travailler, c’est-à-dire d’avancer dans le récit, et le plaisir que je ressens à réception d’un nouveau chapitre compense largement la difficulté de lecture de la V-zéro. Si je désire avec une telle force comprendre le texte qui m’est envoyé, ce n’est pas simplement parce que je veux produire la meilleure traduction dont nous soyons capables, mais parce que je veux comprendre ce qui est raconté, ce qui se produit dans l’histoire, entre les personnages. C’est ce désir qui me permet d’accepter que ce travail prenne autant de place dans mon temps de loisir, avec des ressorts psychologiques analogues à ceux que mobilise la sérialité. Je m’efforce ainsi de maintenir, le plus longtemps possible, la tension narrative, au fondement de l’intrigue, selon la description qu’en propose Baroni. Je le cite assez longuement, car il exprime très exactement ce que je peux ressentir, non pas seulement en tant que lectrice de ce que m’envoie Lee Tae-yeon, mais aussi comme cotraductrice reconstruisant avec elle l’intrigue, anticipant sur « les virtualités d’un monde en mouvement » :

L’intrigue, lorsqu’on la considère non comme une configuration statique, mais plutôt comme une forme en mouvement, comme une transformation dont la nature fondamentale est d’introduire et, éventuellement, de résoudre une tension, ressemble davantage à un labyrinthe qu’à une belle architecture classique, symétrique et bien ordonnée.

L’intrigue ménage des surprises lorsqu’elle s’écarte du chemin attendu.

Elle induit du suspense lorsqu’elle raconte des événements importants et dont le développement reste en partie indéterminé.

Elle suscite de la curiosité lorsque ces événements deviennent difficiles à interpréter, lorsqu’ils sont présentés de manière incomplète ou mystérieuse.

Ainsi, l’intrigue se noue lorsque nous hésitons à la croisée des chemins, lorsque le cours de l’histoire devient soudain imprévisible ou que sa nature devient mystérieuse, et cette tension nous invite à anticiper les virtualités d’un monde en mouvement. Si l’on considère l’intrigue durant le temps de sa réalisation, le dénouement apparaît dès lors comme une fonction secondaire, comme l’un des avenirs possibles de la narration, et non comme son fondement. Pour comprendre la dynamique de l’intrigue, il est essentiel de tenir compte à la fois de la fin effective du texte et de ses fins possibles, des structures textuelles inscrites dans le récit mais aussi d’un acte de lecture qui articule les structures actualisées avec des structures actualisables, des histoires qui ont un mode d’existence virtuel, potentiel ou alternatif. (Baroni, 2013, 12-13)

Ce mode de réception est bien entendu celui de tout lecteur au « premier degré », a fortiori pour un roman noir, mais il est, dans le cas de cette procédure de cotraduction, décuplé, en raison de la temporalité, bien plus lente que celle de la lecture ordinaire et se rapprochant davantage de celle de la lecture critique. Il est aussi décuplé par le fait qu’aux brouillages induits par la narration elle-même s’ajoutent ceux dus aux problèmes de compréhension de la V-zéro, qui ne sont levés que progressivement. Ainsi, les mots de Baroni prennent pour moi un sens relatif à mon expérience de la cotraduction, lorsque, juste après le passage cité, il affirme : « l’intrigue présuppose un narrateur intriguant qui s’adresse à un narrataire intrigué. En d’autres termes, la tension qui noue l’intrigue doit se penser dans le cadre d’une interaction, et elle est d’abord un désordre provisoire dans la transmission d’un message » (13). Je m’identifie à ce « narrataire intrigué », désireuse de m’orienter dans le labyrinthe du texte, d’un message doublement brouillé, par la narration et par un état du texte dont une part reste à saisir. Et je joue pleinement ce que Baroni appelle « le jeu de l’intrigue », qui implique que le lecteur se garde « de lire par avance la fin du roman, de respecter, au moins en partie, sa linéarité, de manière à ne pas gâcher la tension » (13).

Le second effet psychologique de mon ignorance de la suite du récit est celui de l’adhérence20 émotionnelle. Celle-ci induit une complicité ludique avec ma collaboratrice car j’explicite parfois mes réactions ou lui fais part de mes conjectures ou questionnements, et elle me maintient avec humour dans mon ignorance. Par ailleurs, et c’est bien plus déterminant en termes d’écriture, je m’efforce de tirer parti de mon adhérence à l’histoire et au récit dans le processus (re)créatif : j’utilise les émotions suscitées par cette découverte progressive comme ressort d’écriture/réécriture. Les émotions initialement ressenties – la peur suscitée par une scène, l’émotion poétique à la description d’un paysage, la compassion pour un personnage, la surprise, le rire – restent ensuite associées au texte au fur et à mesure que nous le retravaillons. Je me souviens en particulier de plusieurs moments où, travaillant sur des chapitres effrayants, j’ai ressenti une peur puissante, au point de devoir m’interrompre dans mon travail21. Ainsi, ma position face au texte n’est analogue ni à celle de l’autrice d’origine qui, même si elle n’a pas planifié par avance tout le déroulement du récit, en a du moins la maîtrise, ni à celle du lecteur coréen, qui avance plus rapidement dans l’histoire et dont l’attention aux détails est nécessairement moins forte, ni à celle de ma cotraductrice qui, du moins dans la phase de travail, connaît l’intrigue et dont l’attention est mobilisée par les enjeux liés au changement de système linguistique.

Il est évident que ma perception initiale de la version que m’envoie ma cotraductrice, la V-zéro, comprend une part non négligeable de subjectivité, à l’œuvre dans toutes les dimensions de l’interprétation mais particulièrement manifeste sur le plan émotionnel. Tout traducteur – et tout cotraducteur – est avant tout un « sujet lecteur », selon la définition qu’en donne Rannou, dans le champ de la didactique de la littérature :

Associer le terme de ‘lecteur’ à celui de ‘sujet’ souligne la responsabilité interprétative qu’engage l’acte de lire, certes, mais aussi toute la complexité de l’expérience littéraire qui inclut des affects, des transferts, des reformulations, des appréciations, des plaisirs et des rejets, autant d’appropriations et d’aventures singulières. (Rannou, 2013, 6)

De ce point de vue, la procédure de cotraduction, telle que je l’ai décrite, s’oppose à la lecture critique, du moins celle qui est « ordinairement pratiquée et valorisée dans l’institution scolaire », qui nécessite « de sortir de l’immersion, de dépasser l’illusion mimétique et de se désintéresser de l’intrigue, de la psychologie des personnages ou du pathos en général » (Baroni, 2013, 11). Je m’appuie au contraire sans chercher à les tenir à distance, sur les émotions provoquées par le texte, dans lesquelles des variables tout à fait étrangères à celui-ci peuvent jouer, comme le contexte matériel ou psychologique dans lequel je travaille. Certains passages, comme les scènes violentes du roman, conservent à mon avis la marque stylistique (parataxe, phrases nominales par exemple) des émotions initialement ressenties à la lecture (la surprise et la peur), qui sont restées gravées dans ma mémoire et qui étaient d’autant plus fortes que je découvrais l’histoire au fur et à mesure. Ces traces de ma réception émotionnelle du passage, demeurées dans le texte sous le contrôle de ma collaboratrice et avec son accord, s’interprètent en partie du moins comme une marque de réénonciation traductionnelle par une personne qui n’est pas seulement cotraductrice, mais lectrice et sujet d’émotions.

Le travail ne se limite pas, bien entendu, à l’interaction avec ma collaboratrice : après la révision d’ensemble, visant à vérifier à nouveau la concordance avec l’original, résoudre les problèmes qui demeuraient, améliorer le style, veiller à la cohérence de l’ensemble, nous avons sollicité des relecteurs22 et sommes revenues sur le texte suite à leurs remarques, avant d’échanger avec l’éditeur qui, à son tour, a proposé des révisions. Je n’évoquerai pas ici cette partie du travail, qui a relevé non plus d’une procédure de consensus, mais davantage de compromis et d’argumentation. Nous avons dû renoncer à un certain nombre de traits de style importants pour nous, particulièrement pour ce qui concerne les formes de représentation du discours autre, mais le travail induit par les demandes de modification a indéniablement permis d’améliorer le texte en de nombreux endroits.

Toutes les expériences de traduction ne sont pas semblables, la procédure et la genèse de celle-ci est bien particulière, puisqu’il s’agit d’une cotraduction, qui plus est dont l’une des traductrices n’est pas locutrice de la langue originale du texte. Mais cette expérience manifeste deux phénomènes qui sont vraisemblablement à l’œuvre dans toute traduction. D’abord, le caractère déterminant des conditions matérielles de la traduction qui conditionnent en partie l’œuvre qui en résulte : ici, par exemple, la manière de travailler sur les fichiers, de les archiver, d’échanger en suivi des modifications avec des commentaires, de gérer un temps conditionné par le décalage horaire, par les impératifs différents d’une traductrice professionnelle et d’une enseignante-chercheuse qui ne travaille pas à ce projet durant les heures ouvrables. Ensuite, cette expérience rend apparents des principes créatifs au cœur de toute traduction, les processus de négociation, ici particulièrement visibles en raison des interactions entre les différents acteurs impliqués, en particulier Lee Tae-yeon et moi, mais aussi l’éditeur. La traduction est souvent décrite comme un processus de négociation, entre deux langues, deux systèmes, deux cultures, deux esthétiques, deux textes – c’est en particulier la position d’Eco, dans Dire presque la même chose (2007). Dans le cadre de l’expérience de la traduction de La Nuit du hibou, j’ai expérimenté deux modalités assez distinctes de la négociation : le consensus, surtout dans l’interaction avec ma cotraductrice, procédure qui consiste à rechercher une solution qui satisfasse les deux parties prenantes du dialogue, en l’occurrence une proposition linguistique dans laquelle elles se reconnaissent et dont elles se sentent prêtes à assumer pleinement l’auctorialité ; le compromis, en particulier avec l’éditeur, procédure qui consiste à rechercher une solution intermédiaire, acceptable par les deux parties mais pas nécessairement satisfaisante pour chacune. Si, spontanément, on a tendance à accorder une valeur plus positive à la première procédure qu’à la seconde, si l’expérience psychologique du consensus est plus gratifiante que celle du compromis, l’une et l’autre sont productrices d’amélioration textuelle parce qu’elles poussent à réinterroger sans cesse la relation à l’original ainsi que les solutions linguistiques trouvées, dont d’innombrables variantes sont toujours possibles.